公開買付届出書

- 【提出】

- 2024/06/04 9:18

- 【資料】

- PDFをみる

脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、エムキャップ十二号株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社永谷園ホールディングスをいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社永谷園ホールディングスをいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

対象者名

株式会社永谷園ホールディングス

買付け等をする株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要

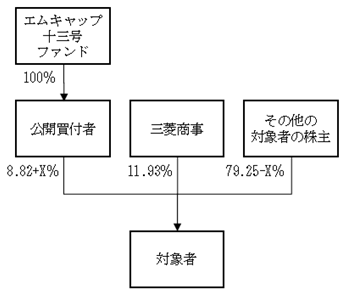

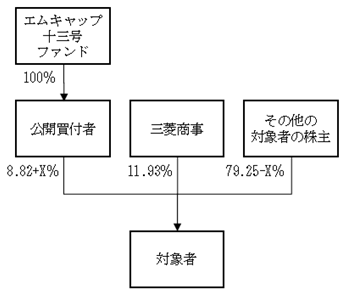

公開買付者は、エムキャップ十三号株式会社(以下「エムキャップ十三号」といいます。)が無限責任組合員として管理・運営するエムキャップ十三号投資事業有限責任組合(以下「エムキャップ十三号ファンド」といいます。)が発行済株式のすべてを所有しており、本公開買付けを通じて対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を所有することを主たる目的として2024年4月23日に設立された株式会社です。なお、エムキャップ十三号ファンドは、無限責任組合員であるエムキャップ十三号のほか、株式会社丸の内キャピタル(以下「丸の内キャピタル」といいます。)が無限責任組合員として管理・運営する丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合(以下「丸の内キャピタル3号ファンド」といいます。)を有限責任組合員としております。本書提出日現在、丸の内キャピタル、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド及び公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。

丸の内キャピタルは、独立したファンド運営を行いながら、完全親会社である三菱商事株式会社(本書提出日現在所有する対象者株式(以下「所有株式」といいます。):2,084,998株、所有割合(注1):11.93%。以下「三菱商事」といいます。)及びそのグループ会社の信用力・機能・ネットワークを活用し、独自の付加価値を提供するユニークなファンド運営会社であり、エクイティ投資を通じ、事業成長、事業再編、事業承継等の課題に対し具体的な解決策を提供するとともに、投資先企業の長期的な競争力の強化に取り組んでおります。丸の内キャピタルは、過去に株式会社タカラトミー、株式会社ジョイフル本田、株式会社山本製作所、株式会社成城石井、株式会社エムアイフードスタイル、株式会社大貴、トライス株式会社、株式会社ビーツ、株式会社サイプレス、株式会社グラニフ、株式会社TOSEI、株式会社三浦屋、株式会社ミスズライフ、株式会社KMCT、Sambo Piping(Thailand) Co., Ltd.、門司メタルプロダクツ株式会社、株式会社AKOMEYA TOKYOへの投資実績を有しております。

(注1) 「所有割合」とは、対象者が2024年5月14日に公表した「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(19,138,703株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,664,223株)を控除した株式数(17,474,480株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。)。以下同じです。

今般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場に上場している対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式(以下において定義します。)を除きます。)のすべてを取得することにより、対象者株式を非公開化することを前提として行われる一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

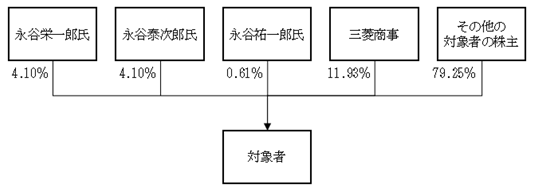

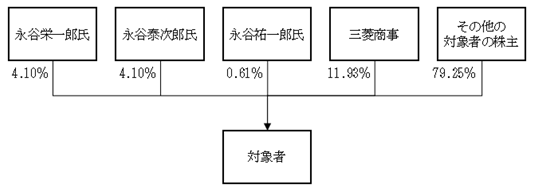

本取引は、対象者の代表取締役会長であり、第4位株主である永谷栄一郎氏(所有株式:716,909株、所有割合:4.10%)、対象者の代表取締役社長であり、第5位株主である永谷泰次郎氏(所有株式:716,661株、所有割合:4.10%)及び対象者の取締役副社長である永谷祐一郎氏(所有株式:106,984株、所有割合:0.61%)が、本取引の成立後、公開買付者に出資することを予定しているとともに、本取引成立後も継続して対象者の経営にあたることを予定しているため、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注2)に該当いたします。

(注2) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって対象者の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。

公開買付者は、2024年6月3日付で、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドとの間で取引契約(以下「本取引契約」といいます。)を締結し、①永谷栄一郎氏が所有する対象者株式716,909株(所有割合:4.10%)及び永谷泰次郎氏が所有する対象者株式716,661株(所有割合:4.10%)のすべてについて本公開買付けに応募すること、②三菱商事が所有する対象者株式2,084,998株(所有割合:11.93%。以下「不応募合意株式」といいます。)のすべてについて本公開買付けに応募しないこと、③本公開買付け成立後、創業家一族(以下において定義します。以下同じです。)が、公開買付者に本再出資(以下において定義します。以下同じです。)すること、④本公開買付けの決済及び本再出資の実行後に本スクイーズアウト手続(以下において定義します。以下同じです。)を行うために必要な手続を実施すること(三菱商事による本臨時株主総会(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」において定義します。以下同じです。)における賛成の議決権の行使を含む。)、⑤本スクイーズアウト手続完了後、対象者が三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得(以下において定義します。以下同じです。)を実施すること、並びに⑥本自己株式取得の完了後、公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」といいます。)を実施することを合意しております。また、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が請求した場合には本スクイーズアウト手続完了後から本吸収合併までの間に創業家一族が公開買付者に追加出資を行うことができる旨が定められています。

また、公開買付者は、2024年6月3日付で、永谷祐一郎氏との間で応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結し、永谷祐一郎氏が所有する対象者株式106,984株(所有割合:0.61%。永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が本公開買付けに応募する対象者株式と合わせた対象者株式1,540,554株を以下「応募合意株式」といいます。)のすべてについて本公開買付けに応募することを合意しております。

本取引契約及び本応募契約の詳細については、下記「(3)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。

公開買付者は、対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得することにより、対象者株式を非公開化することを目的としているため、買付予定数の上限を設定しておらず、本公開買付けに応募された対象者株式(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等のすべての買付け等を行います。また、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を9,564,700株(所有割合:54.74%)と設定しており、応募株券等の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等のすべての買付け等を行いません。なお、買付予定数の下限(9,564,700株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数及び不応募合意株式(2,084,998株)に係る議決権数(20,849個)の合計が対象者の議決権総数(対象者が所有する自己株式を除いた総株式数(17,474,480株)に係る議決権数である174,744個)の3分の2以上となるように設定しております。このような買付予定数の下限を設定したのは、本公開買付けにおいては、対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとすることを目的としているところ、本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」において定義します。以下同じです。)を実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされていることから、当該手続が確実に実行可能となるよう、本公開買付け後に公開買付者及び三菱商事が対象者の総株主の議決権の数の3分の2以上を所有することとなるようにするためです。買付予定数の下限である9,564,700株(所有割合:54.74%)は、対象者決算短信に記載された2024年3月31日現在での対象者の発行済株式総数(19,138,703株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,664,223株)、応募合意株式数(1,540,554株)及び不応募合意株式数(2,084,998株)を控除した株式数(13,848,928株)の過半数に相当する株式数(6,924,465株、所有割合:39.63%。これは、公開買付者と利害関係を有さない対象者の株主の皆様が所有する対象者株式の数の過半数、すなわち、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」に相当する数にあたります。)に、応募合意株式数(1,540,554株)を加算した株式数(8,465,019株、所有割合:48.44%)を上回るものとなります。これにより、公開買付者の利害関係者以外の対象者の株主の皆様の過半数の賛同が得られない場合には、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けを含む本取引を行わないこととしております。

本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、対象者に対し、本公開買付け成立後に、対象者株式を非公開化するための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の実施を要請する予定です。

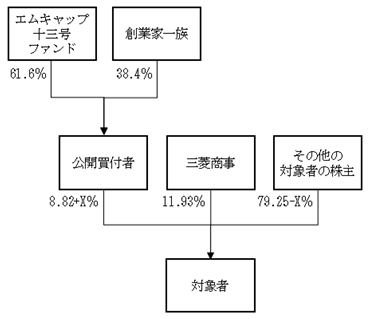

また、公開買付者は、本公開買付けの成立後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、永谷祐一郎氏又は各自の設立する資産管理会社(以下、総称して「創業家一族」といいます。)から出資(以下「本再出資」といいます。)を受けることを予定しております。本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額は対象者株式の評価額を前提として決定され、当該対象者株式の評価額は、本公開買付価格(以下において定義します。)と同一の価格である1株当たり3,100円とする予定であり、当該評価額より低い価額を前提として、本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額が決定されることはありません。

また、本スクイーズアウト手続の完了後、対象者が三菱商事の所有する対象者株式の一部(三菱商事の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合が10.00%となるよう算出される株式数)を取得すること(以下「本自己株式取得」といい、本自己株式取得に係る自己株式取得価格を「本自己株式取得価格」といいます。)を予定しております。本自己株式取得は、本スクイーズアウト手続の完了後、有価証券報告書提出義務免除承認前に実施する可能性がありますが、対象者株式の上場廃止後であり、上場廃止後の株式は自社株公開買付け(法第27条の22の2に定める公開買付けをいいます。以下同じです。)の対象となる「上場株券等」(法第24条の6第1項、令第4条の3)に該当しないため、公開買付者は、自社株公開買付けを実施しない予定です。また、本自己株式取得価格は、法人税法(昭和40年3月31日法律第34号。その後の改正を含みます。)に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、仮に三菱商事が本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額として、本スクイーズアウト手続の実施前の対象者株式1株当たり2,638円を予定しています。本自己株式取得は、公開買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させる観点から丸の内キャピタルから三菱商事に提案したものです。

公開買付者は、下記「8 買付け等に要する資金」の「(2)買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」の「③ 届出日以後に借入れを予定している資金」に記載のとおり、本公開買付けを含む本取引に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行からの借入れ、エムキャップ十三号ファンドによる公開買付者の新株発行及び自己株式の処分の引受けによる出資及び三菱HCキャピタル株式会社による公開買付者の優先株式(無議決権株式)の引受けによる出資(以下、総称して「本資金調達」といいます。)によって賄うことを予定しており、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに本資金調達を受けることを予定しております。

なお、現在想定されている本取引の概要は大要以下のとおりとなります。

Ⅰ.本公開買付けの実施前

永谷栄一郎氏が716,909株(所有割合:4.10%)、永谷泰次郎氏が716,661株(所有割合:4.10%)、永谷祐一郎氏が106,984株(所有割合:0.61%)、三菱商事が2,084,998株(所有割合:11.93%)、その他の少数株主が残りの13,848,928株(所有割合:79.25%)を所有。

Ⅱ.本公開買付け(2024年6月4日~2024年7月16日(予定))

公開買付者は、対象者株式を対象に本公開買付けを実施(対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は3,100円。)。

Ⅲ.本公開買付けの実施後

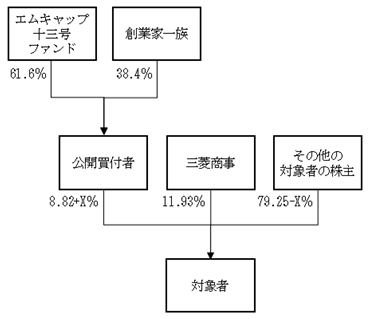

① 本再出資(2024年7月下旬(予定))

創業家一族が、公開買付者に対して、本再出資を実施(本再出資後の公開買付者に対する出資割合は、エムキャップ十三号ファンドが61.6%、創業家一族が38.4%)。

② (本再出資の実施後)本株式併合を用いた本スクイーズアウト手続(2024年9月下旬(予定))

公開買付者は、本公開買付けにより、対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとするための本株式併合を用いた本スクイーズアウト手続の実施を対象者に対して要請し、当該手続を実施。

③ (本株式併合の効力発生後)本自己株式取得(2025年3月下旬(予定))

対象者は、三菱商事より、三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施。

④ (本自己株式取得の完了後)本吸収合併(2025年3月下旬(予定))

公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施(創業家一族が追加出資を行わない場合、本吸収合併の効力発生日時点の公開買付者に対する出資割合は、エムキャップ十三号ファンドが55.5%、創業家一族が34.5%、三菱商事が10.0%)。

なお、2024年6月3日に対象者が公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

また、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2008年6月27日開催の対象者第55回定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入し、その後一部変更を加えた上で現時点まで本プランを継続しているとのことですが、下記「(2)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は、本取引の実施は対象者の企業価値向上に資するものであると判断したことから、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに対して本プランを適用せず、対抗措置を発動しないことを決議したとのことです。

(2)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち対象者に関する記述は、対象者から受けた説明及び対象者が公表した情報に基づくものです。

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

対象者グループ(対象者、連結子会社28社、非連結子会社3社及び持分法非適用関連会社1社の計33社(本書提出日現在)により構成される企業グループをいいます。以下同じです。)は、和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造販売、フリーズドライ食品・麺の製造販売、菓子の製造販売並びに関連商品の販売を主な事業としているとのことです。

対象者の起源は、江戸時代中期、山城國宇治田原郷字湯屋谷で製茶業を営んでいた「煎茶の祖」と呼ばれる永谷宗七郎氏が、煎茶を改良して広く庶民に普及したことに遡るとのことです。その後、1952年5月、永谷宗七郎氏から数えて10代目にあたる永谷嘉男氏が「お茶づけ海苔」を考案し、個人経営による製造販売を開始したとのことです。その後、1953年4月に、対象者の前身である株式会社永谷園本舗が創業され、「お茶づけ海苔」を日本における新たな食文化として広めるとともに、創業以来70年超に亘って発展を続け、着実に成長を遂げてきたとのことです。1976年12月に東京証券取引所市場第二部に株式を上場、1983年10月に東京証券取引所市場第一部指定を受けているとのことです。その後、1992年10月に商号を株式会社永谷園に変更しているとのことです。また、2015年10月には持株会社制を導入し、商号を株式会社永谷園ホールディングスに変更したとのことです。2022年4月の東京証券取引所における市場区分の見直しにより、本書提出日現在においては東京証券取引所プライム市場に上場しているとのことです。

対象者グループは、創業の精神である「味ひとすじ」(注1)を企業理念とし、すべてのお客様に信頼され、ご満足していただける安全・安心な商品・サービスの提供を経営の基本方針としているとのことです。そして、この基本方針のもと、長い歳月と多くのエネルギーをかけて築き上げてきた「永谷園ブランド」の価値をより強化し、発展させていく経営活動を行っていくとのことです。

(注1) 「味ひとすじ」とは、①「今までにない」、②「お客さまに「なるほどおいしい」と感じてもらえる」、③「他社にマネが出来ない」そういう商品を出し続ける「決意」であるとのことです。

対象者グループの事業内容は、以下のとおりとのことです。

(ア)国内食料品事業

当事業においては、株式会社永谷園がお茶づけ・ふりかけ類、スープ類、調理食品類、その他の食料品の販売を行っており、株式会社永谷園フーズは、永谷園商品の原料メーカー及び製造工程の一部を担う外注工場としての位置付けにあり、主に永谷園使用原料の製造・加工処理及び半製品・仕掛品の包装加工を行っているとのことです。また、株式会社サニーフーズが調味料等の製造・販売業務、藤原製麺株式会社が麺類の製造・販売業務をそれぞれ行っているとのことです。

(イ)海外食料品事業

当事業においては、Broomco (3554) Limited、Broomco (3555) Limited、Chaucer Foods Limited、Chaucer Foods UK Limited、Chaucer Foods SAS、Chaucer Foods (Qingdao) Co. Limited他6社において、フリーズドライ食品・パンの製造及び販売を行っているとのことです。また、MAIN ON FOODS, CORP.他2社において麺商品、粉商品の製造及び販売を行っているとのことです。

(ウ)中食その他事業

当事業においては、株式会社DAY TO LIFEホールディングス傘下の株式会社DAY TO LIFE他3社及びMuginoho International, Inc.において、シュークリーム等の菓子の製造及び販売、飲食店のフランチャイズチェーンの加盟店募集及び加盟店の指導、その他の事業を行っているとのことです。

対象者によれば、わが国の経済は、雇用や所得環境の改善が見込まれる下で、景気は緩やかな回復を続けることが期待されるとのことです。しかしながら、世界的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念といった海外経済の減速、物価上昇や中東情勢の不安定化、為替相場の変動等、景気は依然として先行き不透明な状況が続いていることから、引き続き極めて厳しい経営環境が続くものと予想されるとのことです。食品業界においては、原材料やエネルギー価格の高騰による物価上昇が相次ぎ、お客様の節約、低価格志向が高まる等、厳しい経営環境の中、中長期的な目線での経営の舵取りが求められているとのことです。

他方、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、対象者グループは「お茶づけ海苔」の食文化をはじめ、今日に至るまで創意工夫された商品を数多く生み出し、日本国内に広めてきており、対象者グループの属する業界における地位を確立してきたと考えております。一方で、上記のような厳しい経営環境の中で、消費者のライフスタイルの急速な変化、インバウンド需要の増加に伴うグローバルにおる日本食の再評価及び、認知度の更なる向上を受けて、今後の更なる海外展開や追加の大規模な設備投資、M&Aの必要性を経営課題として強く認識し、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するためには、対象者グループ独自の経営努力に加え、外部の経営資源をも活用することが有益であると考えておりました。

かかる状況において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、外部の経営資源の活用を含む対象者グループの企業価値を持続的に向上させる最適な施策を検討していたところ、2021年6月下旬に金融機関を通じて丸の内キャピタルを紹介されました。丸の内キャピタルは、国内の加工食品市場は、消費者ニーズの多様化や購買行動の変化のみならず、人口減少や高齢化に伴う「胃袋の減少」が一層進行した成熟市場であり、これ以上のシェア拡大による成長余地は限定的であると考え、また、今後は円安や労働人口減少による原料費、労務費及び販促費等のコスト上昇の対策も急務になるとの認識を有しておりました。一方で、海外市場においては、人口増加や学生時代からインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代であるデジタルネイティブ層の急拡大等により、新たなトレンド、市場創出がなされ、安定的な成長が見込まれると認識していたため、2021年6月下旬、面談を通じて永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏と当該認識を共有するとともに、それ以降、2023年6月下旬まで、対象者グループの様々な成長戦略及び資本政策についての意見交換を定期的に行っておりました。

その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは継続して意見交換を行う中で、国内の加工食品市場においては事業環境が継続的に厳しさを増すという大局観の中で、昨今の海外における日本食の普及、関心度の高まりという時流を捉え、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するための施策として下記「③ 本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、(ア)海外への展開拡大、(イ)既存商品・ブランドの競争力強化、(ウ)新たな事業の柱の構築による売上拡大、(エ)業務提携及びM&Aによる収益機会の拡大等を議論いたしました。その一方で、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、2023年8月中旬、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは上記の施策を実行できない可能性があることを再認識し、丸の内キャピタルが有する豊富な経験、実績、人材及び経営ノウハウを活用することが必要であるとの認識を持つに至り、同時期に、丸の内キャピタルとも認識を共有いたしました。

なお、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、上記の施策を実現するためのパートナーの選定に関して、上場会社としての情報管理の観点からオークションプロセスは難しい中で、2021年6月上旬以降、他の投資ファンドとも対象者グループの成長戦略及び業界構造についての意見交換を行い、その中でも、丸の内キャピタルが、「クイーンズ伊勢丹」を営む株式会社エムアイフードスタイルや「カットぶなしめじ」を販売している株式会社ミスズライフへの投資をはじめとした豊富な投資実績を通じてコンシューマー領域において卓越したノウハウを蓄積し、また、独立したファンド運営を行いながら、株主である三菱商事等の信用力・機能・人材を活用することによるグローバルなネットワークを有し、海外においても最適な管理体制を構築できることに加え、企業価値向上に向けた経営コンサルティング業務を行っていること、独自の付加価値を提供できるユニークなファンドであること、投資先企業において海外も含めハンズオンでPMI(注2)の支援を行っていること、加えて対象者グループの事業及び今後の成長戦略に対する知見造詣が深いことに着目し、2023年8月下旬、丸の内キャピタルが対象者グループにとって経営資源の提供者として最適であると判断し、具体的なスキームについて検討を開始しました。

(注2) 「PMI」とは、Post Merger Integrationの略称であり、M&A成立後の統合プロセスをいいます。

永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、上記(ア)ないし(エ)の各施策についての取り組みは、中長期的に見れば大きな成長が見込まれる機会であったとしても、それらの施策が必ずしも早期に対象者グループの利益に貢献するものではないこと、計画どおりに事業が展開しない事業遂行上の不確定リスクに加え、短期的には対象者グループの売上高や収益性が悪化することも懸念しており、上場を維持したままでこれらの施策を実施すれば、対象者の株主の皆様に対して、短期的に対象者株式の市場価格の下落といったマイナスの影響を及ぼす可能性も否定できないことから、対象者が上場を維持したままこれらの施策を実施することは難しいと考えるに至りました。

そこで、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2023年10月下旬、対象者グループが今後中長期的に更なる成長、企業価値向上を実現し、経営目標を達成するためには、対象者株式を非公開化し、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする、株主と経営陣が一体となった強固かつ安定した新しい経営体制を構築した上で、外部の経営資源を活用しながら対象者グループの従業員が一丸となって上記(ア)ないし(エ)の各施策を始めとする対象者グループの成長戦略・事業構造改革の実行及び事業の積極展開に取り組むことが最善の手段であると判断するに至りました。

上記を踏まえ、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者に対して、2023年10月26日に、公開買付けを通じた対象者株式の非公開化の協議を申し入れるべく、本取引の目的や本取引に係るスキーム、スケジュールに関する正式な意向を表明する提案書(以下「本提案書」といいます。)を提出し、対象者より、2023年11月7日に本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向が示されました。

その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年2月上旬の本取引の公表を目指し、本取引の実施に向けた対象者との具体的な協議を開始いたしました。具体的には、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2023年12月13日、本特別委員会(下記「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」において定義します。以下同じです。)より2023年10月26日の本提案書を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による質問を受領し、2023年12月20日、当該質問事項について書面による回答を提出いたしました。また、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、並行して、2023年11月中旬から対象者に対してデュー・ディリジェンスを行ってまいりましたが、対象者グループの事業が国内だけでなく国外も含めて多岐にわたり、デュー・ディリジェンスを通じた対象者グループの理解及び対象者グループを取り巻く事業環境、成長戦略、経営課題等に対する理解、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するための具体的な施策や本取引に係る諸条件に関する協議に、当初の想定よりも時間を要したことから、対象者とも相談の上、2024年1月下旬、本取引の公表時期の延期を決定し、2024年1月29日、対象者に対し、その旨を申し入れ、2024年1月30日、対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者との協議及びデュー・ディリジェンスの状況等を踏まえて、本取引に係るスケジュールを再検討し、2024年4月5日、対象者に対し、2024年6月上旬を目途に本取引を公表することを目指す旨を提案し、同日対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。

永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年4月19日、本特別委員会より改めて本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関して書面による質問を受領し、2024年4月23日、書面による回答を提出いたしました。その後、2024年4月25日、本特別委員会より2024年4月23日の回答を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による追加の質問を受領し、2024年5月7日、当該追加質問事項について書面による回答を提出いたしました。

また、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル及び三菱商事(以下、総称して「提案者」といいます。)は、2024年5月8日以降、対象者との間で、本公開買付価格に関して複数回にわたる交渉を重ねてまいりました。具体的には、提案者は、2023年11月中旬から2024年5月下旬にかけて実施したデュー・ディリジェンスの途中経過や提案者での協議等を踏まえ、2024年5月8日に対象者に対して、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本取引に係る主要な条件とともに、本公開買付価格を1株当たり2,700円(提案日の前営業日である2024年5月7日終値である2,326円に対して16.08%(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下プレミアムの計算において同じです。)、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,287円(小数点以下を四捨五入しております。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して18.06%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して19.95%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,213円に対して22.01%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨について、提案いたしました(以下「初回提案」といいます。)。2024年5月10日に、本特別委員会から、対象者としての少数株主への説明責任を果たす観点から、本公開買付価格の引き上げの要請がなされました。その後、2024年5月13日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の引き上げ要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,850円(提案日の前営業日である2024年5月10日終値である2,328円に対して22.42%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,296円に対して24.13%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,256円に対して26.33%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,214円に対して28.73%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「第2回提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月15日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月17日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,950円(提案日の前営業日である2024年5月16日終値である2,175円に対して35.63%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,238円に対して31.81%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して31.05%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,216円に対して33.12%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「第3回提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月21日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月24日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり3,100円(提案日の前営業日である2024年5月23日終値である2,190円に対して41.55%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,281円に対して35.91%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,258円に対して37.29%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,218円に対して39.77%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「最終提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月31日に、本特別委員会から、最終提案における本公開買付価格を含む本取引に係る主要な条件に応諾する旨の回答を受領いたしました。

提案者は、上記のとおり、対象者との間で、計4回に及び本公開買付価格のほか、公開買付期間、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本取引に係る主要な条件についても協議を重ね、提案者より提示した下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(1)買付け等の期間」に記載の公開買付期間、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載の本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャーについても対象者より異議がない旨を確認できたため、最終的に、2024年6月3日に本公開買付価格を3,100円として、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定いたしました。

なお、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、本取引に際しては、対象者の株主かつ長年の事業パートナーである三菱商事が引き続き対象者の株主としての立場を維持し、資本参加及び事業提携を継続することで、三菱商事及びそのグループ会社が持つ経営資源や販路を有効活用することが対象者グループの企業価値向上にとって意義があるとの認識を共有する至り、2023年9月上旬に本取引への関与について三菱商事に打診し、2024年3月下旬に公開買付者への出資を通じて本取引に参加することについて協議を進める意向を確認いたしました。その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと三菱商事は、三菱商事の本取引への関与の具体的な手法につき検討を重ね、2024年5月上旬、三菱商事は本公開買付けには応募しないこととし、その後、三菱商事の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合が現在の対象者における議決権割合と同等の水準である10.00%となるよう調整するために本吸収合併前に本自己株式取得によって三菱商事が保有する対象者株式の一部を売却した上で、継続してその他の対象者株式を所有し、本吸収合併後は公開買付者の株主として、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと共に、公開買付者及び対象者の企業価値向上を目指すことに合意したとのことです。なお、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと三菱商事は、三菱商事が本公開買付けに応募せず、その後本自己株式取得によって一部持分を売却し、本吸収合併によって公開買付者の株主となることを想定した取引手法を採用するにあたって、三菱商事が本公開買付けに応募した上で本スクイーズアウト手続完了後に公開買付者に対して再出資する取引手法と比較したときに買収資金を抑えることができ、その分を公開買付価格に上乗せすることで公開買付価格を高く設定できることを考慮しております。

なお、三菱商事は、既存株主かつ長年の事業パートナーとして対象者の安定的な成長のため継続的な事業提携を行うとともに、人材の派遣、海外事業の成長等を含め更なる協業の深化を行う予定とのことです。

② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由

上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、対象者は、2023年10月26日に、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより、対象者の取締役会に対して、本提案書の提出を受けたことから、2023年11月7日に、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルに対し、本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向を示し、同日より、本取引に関する具体的な検討を開始したとのことです。

対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」及び「② 対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載のとおり、本取引における対象者及び対象者取締役会の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保するために、2023年12月8日付の決議により、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号及びエムキャップ十三号ファンド並びに対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所を、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号及びエムキャップ十三号ファンド並びに対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。さらに、対象者は、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、構造的な利益相反の問題が存在するため、本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023年12月8日付の取締役会決議に基づき、本取引の提案を検討するための特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)を設置したとのことです。

対象者は、上記体制を整備した後、TMI総合法律事務所及び大和証券の助言を受けながら、本取引の実行の是非に関して検討を進めていたとのことですが、2024年1月29日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルから、本取引の公表予定時期の延期を決定する旨の申し入れがあり、2024年1月30日、対象者より口頭で了承した旨の回答をしたとのことです。その後、2024年4月5日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルから、2024年6月上旬を目途に本取引を公表することを目指す旨の提案を受領し、同日対象者より口頭で了承した旨の回答をしたとのことです。対象者は、当該提案を受領した後、TMI総合法律事務所及び大和証券の助言を受けながら、本取引の実行の是非に関して永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルとの間で複数回にわたる協議・交渉を行ったとのことです。具体的には、2024年4月19日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルに対し、本特別委員会より本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関して書面による質問を提出し、2024年4月23日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより書面による回答を受領したとのことです。その後、2024年4月25日、本特別委員会より2024年4月23日に回答を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による追加の質問を提出し、2024年5月7日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより当該追加質問事項について書面による回答を受領したとのことです。

かかる協議・交渉の結果を踏まえ、対象者は、下記のとおり、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは実現困難な課題に対しても、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する豊富な経験、実績、人材、経営ノウハウを活用することで、対象者の中長期的な競争力の確保及び企業価値の向上を見込むことができるとの考えに至ったとのことです。

また、本公開買付価格について、対象者は、提案者との間で継続的に交渉を行ったとのことです。具体的には、2024年5月8日に提案者から本公開買付価格を1株当たり2,700円とする旨の初回提案を受領した後、大和証券から受けた対象者株式の株式価値に係る試算結果の報告内容及び本特別委員会の意見を踏まえた上で、大和証券の助言を受けながら、2024年5月10日に、提案者に対して、当該提案価格は、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月13日に本公開買付価格を1株当たり2,850円とする旨の第2回提案を受領した後、2024年5月15日に、本特別委員会は、提案者に対して、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月17日に本公開買付価格を1株当たり2,950円とする旨の第3回提案を受領した後、2024年5月21日に、本特別委員会は、提案者に対して、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月24日に本公開買付価格を1株当たり3,100円とする旨の最終提案を受領したとのことです。

かかる交渉の結果を踏まえ、2024年5月31日、対象者は提案者に対して、最終的な意思決定は本特別委員会の答申を踏まえた上で対象者取締役会決議を経てなされるという前提のもと、最終提案が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられることから、本公開買付価格を3,100円とする旨の最終提案を受諾する旨を回答し、本公開買付価格を3,100円とすることについて、提案者との間で合意に至ったとのことです。

以上の経緯のもとで、対象者は、TMI総合法律事務所から、本取引に関する諸手続を含む対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けるとともに、本特別委員会から2024年5月31日付で答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けたとのことです(本答申書の概要及び本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)。その上で、対象者は、TMI総合法律事務所から受けた法的助言及び2024年5月31日付で大和証券から取得した株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引を通じて対象者の企業価値を向上させることができるか、本取引は公正な手続を通じて行われることにより少数株主の享受すべき利益が確保されるものとなっているか等の観点から慎重に協議・検討を行ったとのことです。

その結果、以下の観点から本取引は、対象者の企業価値の向上に資するものであり、かつ本取引に関する諸条件が妥当なものであると判断したとのことです。

対象者は、上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、わが国の経済について、世界的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念といった海外経済の減速、物価上昇や中東情勢の不安定化、為替相場の変動等、景気は依然として先行き不透明な状況が続いていると認識しているとのことです。特に、食品業界においては、原材料やエネルギー価格の高騰による物価上昇が相次ぎ、お客様の節約、低価格志向が高まる等、厳しい経営環境の中、中長期的な目線での経営の舵取りが求められていると認識しているとのことです。このような状況のもと、対象者は、「企業戦略の充実」と「新価値提案力の更なるアップ」を経営課題として取り組んでまいりました。具体的には、「企業戦略の充実」として、対象者グループの安定的な成長と企業価値向上の実現のため、外部環境の変化に適応できる経営基盤を確立すること、着実な計画実行と大胆な施策実行による将来に向けた投資を推進すること、対象者グループ内での技術や知見の相互間交流を通じた、国内外含めた世界レベルでの新たなグループシナジーの創出と実践の推進による事業の拡大を行うこと、「新価値提案力の更なるアップ」として、多様化していく価値観やライフスタイルの変化への適応とともに、市場変化を見据えた新領域へと商品ポートフォリオを更に拡張させること、及び常にお客様の視点に立ち、独自性のある対象者グループらしい商品開発を行うことで新しい価値を提案できるよう積極的に取り組み、対象者グループのブランド力をより強固なものにすることを経営課題としているとのことです。これらを達成させるため、対象者は、対象者グループの経営資源、技術等を結集し、事業領域の拡大と収益の向上に邁進してきましたが、現在の事業環境のもと、上記の経営課題に対処するためには、より踏み込んだ施策の実施が必要であるとの考えに至ったとのことです。このような状況のもと、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルが企図している上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の(ア)ないし(エ)の施策は、対象者の中長期的な更なる企業価値向上のために積極的に推進していくべき施策であり、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは実現困難な課題に対しても、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する豊富な経験、実績、人材、経営ノウハウを活用することで、対象者の中長期的な競争力の確保及び企業価値の向上を見込むことができるとの考えに至ったとのことです。

しかしながら、上記の施策は、中長期的に見れば大きな成長が見込まれる機会であったとしても、必ずしも早期に対象者グループの利益に貢献するものではなく、計画どおりに事業が展開しない事業遂行上の不確定リスクに加え、短期的には対象者グループの売上高や収益性が悪化することも想定され、上場を維持したままでこれらの施策を実施すれば、短期的に対象者株式の市場価格の下落といったマイナスの影響を及ぼすリスクがあり、対象者の株主の皆様に対して多大な悪影響を与えてしまう可能性があるものと考えているとのことです。

そのため、対象者としても、対象者の株主の皆様に対して短期的な悪影響を被ることなく株式を売却できる機会を提供するとともに、対象者株式を非公開化することで、短期的な株式市場からの評価にとらわれず、かつ、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする株主と経営陣が一体となった強固かつ安定した新たな経営体制を構築した上で、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する経営資源やノウハウを最大限活用することが、対象者の更なる企業価値向上を実現する最良の選択であると判断したとのことです。

加えて、対象者の代表取締役会長である永谷栄一郎氏、対象者の代表取締役社長である永谷泰次郎氏及び対象者の取締役副社長である永谷祐一郎氏は対象者グループの事業内容を熟知していること及びこれまで対象者グループを牽引してきた実績があることに加えて、今後は丸の内キャピタルが考える方針・施策を取り入れて、対象者の企業価値向上を実現していくことを踏まえれば、マネジメント・バイアウト(MBO)の手法により引き続き対象者の経営陣の立場であり続けること、すなわち上記3氏が所有と経営の双方を担うことは十分な合理性があると判断したとのことです。

なお、対象者株式の非公開化を行った場合には、資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社として対象者が享受してきた社会的な信用力及び知名度の向上による優れた人材の確保並びに取引先の拡大等に影響を及ぼす可能性が考えられるとのことです。しかしながら、対象者は東京証券取引所に50年近くもの間上場しており、既に社会から高い知名度と信用を有していること、また、対象者の現在の財務状況に鑑みると、今後数年間においてはエクイティ・ファイナンスの活用による大規模な資金調達の必要性は見込まれないことから、今後も継続して対象者株式の上場を維持することの必要性を見出しにくい状況にあるとのことです。したがって、対象者取締役会は、対象者株式の非公開化のメリットは、そのデメリットを上回ると判断したとのことです。

以上を踏まえ、対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引により対象者株式を非公開化することが、対象者の企業価値の向上に資するものであると判断したとのことです。

また、対象者取締役会は、本公開買付価格(3,100円)が、(a)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」の「(イ)算定の概要」に記載されている大和証券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価法に基づく算定結果の範囲を上回っており、かつ、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)による算定結果のレンジの範囲内にあること、(b)本公開買付けの公表日の前営業日である2024年5月31日の対象者株式の東京証券取引所プライム市場における終値2,223円に対して39.45%、同日までの過去1ヶ月間(2024年5月1日から同年5月31日まで)の終値単純平均値2,252円に対して37.66%、同過去3ヶ月間(2024年3月1日から同年5月31日まで)の終値単純平均値2,255円に対して37.47%、同過去6ヶ月間(2023年12月1日から2024年5月31日まで)の終値単純平均値2,219円に対して39.70%のプレミアムをそれぞれ加えた金額になっており、そのプレミアムは類似案件(経済産業省がM&A指針を公表した2019年6月28日以降に公表されたマネジメント・バイアウト(MBO)のうち、成立した事例59件(ただし、過去に公開買付けを発表し、不成立となったものの、再度公開買付けを実施したことにより成立した案件を除きます。)(公表の前営業日を基準日として、同日の終値並びに同日までの過去1ヶ月間、同過去3ヶ月間及び同過去6ヶ月間の終値単純平均値におけるそれぞれのプレミアム率の中央値(それぞれ42.41%、45.16%、45.52%、45.86%)))と比較した場合、若干下回る水準にあるものの、当該類似案件の水準と概ね近接していると考えており、当該類似案件の公表の前営業日を基準日とした、同日の終値並びに同日までの過去1ヶ月間、同過去3ヶ月間及び同過去6ヶ月間の終値単純平均値のいずれにおいても、プレミアムの最頻値は35%~45%であり、本公開買付価格は当該レンジにあてはまることから、遜色ない水準を確保していると考えており、合理的なプレミアムが付された価格であると評価できること、(c)上記利益相反を解消するための措置が採られた上で、対象者及び本特別委員会と提案者との間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であること、(d)本特別委員会自身が提案者との交渉を行うことにより、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与した上で、本公開買付価格について妥当である旨の意見を述べていること、(e)本公開買付価格その他の本公開買付けの条件は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること、(f)下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本公開買付けに応募しなかった少数株主は、本公開買付けの後に実施される予定の本スクイーズアウト手続において、最終的に金銭が交付されることになるところ、当該株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定であり、一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮されていること、(g)本取引の対価は、本公開買付け及びその後に実施される予定の本スクイーズアウト手続を通じて、金銭であることが予定されているところ、金銭は、価値変動リスクが低く、かつ、流動性が高いことに加えて、株主の応募判断にあたっても評価が比較的容易であるため、株主保護の観点から妥当なものであると評価することができること、(h)公開買付期間を法定の最短期間である20営業日より長期の30営業日とすることにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保していること、(i)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)を上回る買付予定数の下限の設定」記載のとおり、公開買付者の利害関係者以外の対象者の株主の皆様の過半数の賛同が得られない場合には、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けを含む本取引を行わないこととしていること等を踏まえ、本公開買付けについて、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。

以上より、対象者は、2024年6月3日開催の対象者取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対しては本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。なお、かかる対象者取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及び本スクイーズアウト手続を実施することにより対象者株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものとのことです。

当該取締役会における決議の詳細は下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

なお、対象者は、2008年6月27日開催の対象者第55回定時株主総会において本プランを導入し、その後一部変更を加えた上で現時点まで本プランを継続しているとのことですが、対象者は、本取引の実施は対象者の企業価値向上に資するものであると判断したことから、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに対して本プランを適用せず、対抗措置を発動しないことを決議したとのことです。

③ 本公開買付け後の経営方針

公開買付者は、本公開買付けを通じた対象者株式の非公開化後は、対象者グループに対し、丸の内キャピタルが有する、ヒト・モノ・カネ等の経営資源やこれまで培ってきたノウハウを提供するとともに、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現すべく、下記(ア)から(エ)の各施策を実行していく予定です。

(ア)海外への展開拡大

国内市場の成長が限定される中で、安定的な成長を見込むことができる海外市場を取込むことが必須であると考えております。既存海外事業の更なる拡大に加え、長年に亘り国内事業で培ってきた対象者グループ独自の製造・加工技術を活かし、日本食の「味」を継承しつつ現地のニーズに沿った新たな商品を開発することで、グローバルに新たな市場を創出することが可能であると考えております。そのために、M&Aの実行やPMIの支援を行える人材や国内外の複数ブランドを管理するブランドマネージャー、グローバル・ガバナンスの構築・管理を行う経営管理人材等の人的リソースを投入し、海外事業の経営管理基盤の強化が重要であると考えております。

(イ)既存商品・ブランドの競争力強化

対象者グループの既存商品が今後も加工食品の定番品としてあり続けるため、創業以来独自に築き上げてきた「永谷園」ブランドを、常に時代に合わせて再構築し、より強固なものにしていくことが重要だと考えております。そのために、消費者購買行動データを駆使したマーケティング施策の立案及び実行が必要だと考えております。また、工場稼働の最適化や販売チャネルの増強を通じて商品生産・販売の効率化を図ることで、より高い収益性を確保できると考えております。

(ウ)新たな事業の柱の構築による売上拡大

ライフスタイルの変化が加速化・細分化している中で、ヒット商品の開発はより難しくなっております。その中で、より早いサイクルでヒット商品を生むには、個々のアイデアを引き出す仕組みの整備や国内外のトレンドを敏感に把握するための消費者との接点を獲得することが有効であると考えております。また、対象者グループの主力製品であるお茶づけ・ふりかけ類、スープ類などといった既存のカテゴリーにこだわることなく、新たなカテゴリーへ積極果敢にチャレンジすることで、新たなマーケットを創出し、売上拡大を図ることができると考えております。

(エ)業務提携及びM&Aによる収益機会の拡大

上記(ア)から(ウ)の各施策による対象者グループ独自の収益拡大に加え、対象者グループの企業価値向上に資する企業との業務提携やM&Aを機動的に実行することにより収益機会の拡大を図ることができると考えております。具体的には、先端テクノロジーを持つベンチャー企業や海外市場において高いプレゼンス・販売力等を持つ企業との業務提携やM&Aにより、非連続な収益拡大を実現できると考えております。

上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付け成立後、(ⅰ)創業家一族から本再出資を受けること、(ⅱ)本スクイーズアウト手続を通じて対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとすること、(ⅲ)本スクイーズアウト手続完了後に三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施すること、(ⅳ)公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施することを予定しております。なお、本スクイーズアウト手続後、創業家一族が追加の資金調達を実施し、公開買付者に対して追加出資した場合、創業家一族の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合は、最大で49.9%(創業家一族が追加出資しない場合、34.5%)となる可能性があります。創業家一族が公開買付者に対して追加出資をする場合における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額は、本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額と同一の価格とする予定です。

また、下記「(3)本公開買付けに関する重要な合意」に記載のとおり、本株主間契約(以下「(3)本公開買付けに関する重要な合意」において定義します。)に基づき、本スクイーズアウト手続の完了後、対象者に関して、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同で3名、三菱商事が1名、丸の内キャピタル3号ファンドが2名の取締役をそれぞれ指名する権利を有します。対象者の役員構成を含む新たな経営体制の詳細については、本書提出日現在において未定であり、本公開買付けの成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。

(3)本公開買付けに関する重要な合意

① 本株主間契約

永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏、三菱商事並びに丸の内キャピタル3号ファンドは、公開買付者及び対象者グループの組織・運営及び株式の取扱い等に関する以下の内容を含む株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しております。なお、本株主間契約は、一般条項等の一部の条項を除き、本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点において、その効力が生じることとされております。

(ア)組織・運営等に関する事項

・対象者の機関設計(取締役会、監査役、会計監査人設置会社)

・対象者の取締役の指名権(員数は6名以内、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同して3名指名、三菱商事が1名指名、丸の内キャピタル3号ファンドが2名指名)

・対象者の代表取締役の指名権(人数は2名、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同して1名指名、丸の内キャピタル3号ファンドが1名指名)

・対象者の監査役の指名権(員数は2名、三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドがそれぞれ1名ずつ指名)

・対象者の会計監査人の指名権(丸の内キャピタル3号ファンドが指名)

・対象者グループの定款の変更、組織再編行為等、株式等の発行若しくは処分、重要な株式若しくは事業の取得若しくは売却、重要な借入れ等の重要事項に関する、丸の内キャピタル3号ファンド、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び三菱商事の事前承諾

・本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点から本吸収合併の完了までの間の公開買付者の取締役の指名権(員数は1名、丸の内キャピタル3号ファンドが指名)

(イ)株式の取扱いに関する事項

・本株主間契約の締結から4年間の、公開買付者又は対象者の株式の譲渡、担保権の設定又は承継に関する制限

・本株主間契約の締結から4年経過後の永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏のコールオプション

・本株主間契約の締結から4年経過後の丸の内キャピタル3号ファンドのプットオプション

・本株主間契約違反時のコールオプション・プットオプション等

② 本株主間契約(二者間)

三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドは、公開買付者及び対象者グループの株式の取扱い等に関する以下の内容を含む株主間契約を締結しております。なお、本株主間契約(二者間)は、一般条項等の一部の条項を除き、本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点において、その効力が生じることとされております。

(ア)組織・運営等に関する事項

・丸の内キャピタル3号ファンドの指示に基づく三菱商事の議決権行使

(イ)株式の取扱いに関する事項

・丸の内キャピタル3号ファンドによる公開買付者の株式の譲渡、担保権の設定又は承継に関する制限

・丸の内キャピタル3号ファンドが公開買付者の株式を譲渡する場合の三菱商事に対する事前通知及び協議

・丸の内キャピタル3号ファンドが公開買付者の株式を譲渡する場合の丸の内キャピタル3号ファンドの共同売渡請求権及び三菱商事の共同売却権

③ 本取引契約

公開買付者は、本公開買付けに際し、2024年6月3日付で、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏、三菱商事並びに丸の内キャピタル3号ファンドとの間で本取引契約を締結しております。本取引契約においては、①永谷栄一郎氏が所有する対象者株式716,909株(所有割合:4.10%)及び永谷泰次郎氏が所有する対象者株式716,661株(所有割合:4.10%)のすべてについて本公開買付けに応募すること、②三菱商事が所有する対象者株式2,084,998株(所有割合:11.93%)のすべてについて本公開買付けに応募しないこと、③本公開買付け成立後、創業家一族が公開買付者に本再出資をすること、④本公開買付けの決済及び本再出資の実行後に本スクイーズアウト手続を行うために必要な手続を実施すること(三菱商事による本臨時株主総会における賛成の議決権の行使を含む。)、⑤本スクイーズアウト手続完了後、対象者が三菱商事より三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施すること、並びに⑥本自己株式取得の完了後、公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施することを合意しております。また、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が請求した場合には本スクイーズアウト手続完了後から本吸収合併までの間に創業家一族が公開買付者に追加出資を行うことができる旨が定められています。それに加えて、本取引契約においては、各当事者の誓約事項(注1)及び各当事者による表明保証事項(注2)のほか、契約違反時の補償義務、秘密保持義務等の一般条項が定められております。なお、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏の応募に係る前提条件は規定されておりません。

(注1) 本取引契約において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏並びに三菱商事は、①それぞれが所有する対象者株式について譲渡等を行わないこと、②丸の内キャピタル3号ファンド及び公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けと競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限らない。)を行わないこと、また、本取引契約の各当事者は、①本取引契約における自らの表明及び保証が虚偽若しくは不正確となるおそれがある事由を認識した場合、又は、自らの本契約上の義務違反を認識した場合には、速やかに、他の当事者に書面で事実関係を特定して通知すること、②本取引の実現に重大な支障をきたすおそれがある事由を認識した場合には、速やかに、他の当事者に書面で事実関係を特定して通知し、当該事由への対応について他の当事者と誠実に協議すること、との各誓約事項に合意しております。

(注2) 本取引契約において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、①本取引契約の締結有効性、②強制執行可能性、③必要手続の履践、④法令等との抵触の不存在、⑤倒産手続の不存在、⑥反社会的勢力該当性の不存在、⑦その所有する対象者株式の適法かつ有効な所有について、三菱商事は、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在、⑧その所有する対象者株式の適法かつ有効な所有について、丸の内キャピタル3号ファンドは、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在について、公開買付者は、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在、⑧本公開買付けの決済を行うために必要となる資金の十分性について、それぞれ表明及び保証を行っています。

④ 本応募契約

公開買付者は、本公開買付けに際し、2024年6月3日付で、永谷祐一郎氏との間で本応募契約を締結しております。本応募契約においては、永谷祐一郎氏が所有する対象者株式106,984株(所有割合:0.61%)のすべてについて本公開買付けに応募することを合意しております。なお、本応募契約においては、応募に係る前提条件は規定されておりません。また、公開買付者と永谷祐一郎氏との間には、本応募契約以外の合意はありません。

(4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な利益相反状態が生じ得ること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、以下の措置を実施いたしました。

なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。

① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

② 対象者における独立した法律事務所からの助言

③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得

④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見

⑤ 対象者における独立した検討体制の構築

⑥ マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)を上回る買付予定数の下限の設定

⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

以上の詳細につきましては、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)のすべてを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により本スクイーズアウト手続を行うことを企図しております。

具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日(本書提出日現在において、2024年7月24日を予定しております。)が本臨時株主総会の基準日となるように、基準日設定公告を行うことを要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び三菱商事は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者が対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び三菱商事を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。

本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、所定の条件を満たす場合には、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるもののすべてを公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び三菱商事を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。

上記手続については、関係法令の改正、施行、当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合であっても、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(対象者及び三菱商事を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該対象者の株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。

以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。

(6)上場廃止となる見込み及びその理由

対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、上記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、本スクイーズアウト手続を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。

公開買付者は、エムキャップ十三号株式会社(以下「エムキャップ十三号」といいます。)が無限責任組合員として管理・運営するエムキャップ十三号投資事業有限責任組合(以下「エムキャップ十三号ファンド」といいます。)が発行済株式のすべてを所有しており、本公開買付けを通じて対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を所有することを主たる目的として2024年4月23日に設立された株式会社です。なお、エムキャップ十三号ファンドは、無限責任組合員であるエムキャップ十三号のほか、株式会社丸の内キャピタル(以下「丸の内キャピタル」といいます。)が無限責任組合員として管理・運営する丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合(以下「丸の内キャピタル3号ファンド」といいます。)を有限責任組合員としております。本書提出日現在、丸の内キャピタル、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド及び公開買付者は、対象者株式を所有しておりません。

丸の内キャピタルは、独立したファンド運営を行いながら、完全親会社である三菱商事株式会社(本書提出日現在所有する対象者株式(以下「所有株式」といいます。):2,084,998株、所有割合(注1):11.93%。以下「三菱商事」といいます。)及びそのグループ会社の信用力・機能・ネットワークを活用し、独自の付加価値を提供するユニークなファンド運営会社であり、エクイティ投資を通じ、事業成長、事業再編、事業承継等の課題に対し具体的な解決策を提供するとともに、投資先企業の長期的な競争力の強化に取り組んでおります。丸の内キャピタルは、過去に株式会社タカラトミー、株式会社ジョイフル本田、株式会社山本製作所、株式会社成城石井、株式会社エムアイフードスタイル、株式会社大貴、トライス株式会社、株式会社ビーツ、株式会社サイプレス、株式会社グラニフ、株式会社TOSEI、株式会社三浦屋、株式会社ミスズライフ、株式会社KMCT、Sambo Piping(Thailand) Co., Ltd.、門司メタルプロダクツ株式会社、株式会社AKOMEYA TOKYOへの投資実績を有しております。

(注1) 「所有割合」とは、対象者が2024年5月14日に公表した「2024年3月期決算短信[日本基準](連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2024年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(19,138,703株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,664,223株)を控除した株式数(17,474,480株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。)。以下同じです。

今般、公開買付者は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)プライム市場に上場している対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式(以下において定義します。)を除きます。)のすべてを取得することにより、対象者株式を非公開化することを前提として行われる一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。

本取引は、対象者の代表取締役会長であり、第4位株主である永谷栄一郎氏(所有株式:716,909株、所有割合:4.10%)、対象者の代表取締役社長であり、第5位株主である永谷泰次郎氏(所有株式:716,661株、所有割合:4.10%)及び対象者の取締役副社長である永谷祐一郎氏(所有株式:106,984株、所有割合:0.61%)が、本取引の成立後、公開買付者に出資することを予定しているとともに、本取引成立後も継続して対象者の経営にあたることを予定しているため、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注2)に該当いたします。

(注2) 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が対象者の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって対象者の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。

公開買付者は、2024年6月3日付で、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドとの間で取引契約(以下「本取引契約」といいます。)を締結し、①永谷栄一郎氏が所有する対象者株式716,909株(所有割合:4.10%)及び永谷泰次郎氏が所有する対象者株式716,661株(所有割合:4.10%)のすべてについて本公開買付けに応募すること、②三菱商事が所有する対象者株式2,084,998株(所有割合:11.93%。以下「不応募合意株式」といいます。)のすべてについて本公開買付けに応募しないこと、③本公開買付け成立後、創業家一族(以下において定義します。以下同じです。)が、公開買付者に本再出資(以下において定義します。以下同じです。)すること、④本公開買付けの決済及び本再出資の実行後に本スクイーズアウト手続(以下において定義します。以下同じです。)を行うために必要な手続を実施すること(三菱商事による本臨時株主総会(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」において定義します。以下同じです。)における賛成の議決権の行使を含む。)、⑤本スクイーズアウト手続完了後、対象者が三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得(以下において定義します。以下同じです。)を実施すること、並びに⑥本自己株式取得の完了後、公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本吸収合併」といいます。)を実施することを合意しております。また、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が請求した場合には本スクイーズアウト手続完了後から本吸収合併までの間に創業家一族が公開買付者に追加出資を行うことができる旨が定められています。

また、公開買付者は、2024年6月3日付で、永谷祐一郎氏との間で応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結し、永谷祐一郎氏が所有する対象者株式106,984株(所有割合:0.61%。永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が本公開買付けに応募する対象者株式と合わせた対象者株式1,540,554株を以下「応募合意株式」といいます。)のすべてについて本公開買付けに応募することを合意しております。

本取引契約及び本応募契約の詳細については、下記「(3)本公開買付けに関する重要な合意」をご参照ください。

公開買付者は、対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得することにより、対象者株式を非公開化することを目的としているため、買付予定数の上限を設定しておらず、本公開買付けに応募された対象者株式(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等のすべての買付け等を行います。また、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を9,564,700株(所有割合:54.74%)と設定しており、応募株券等の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等のすべての買付け等を行いません。なお、買付予定数の下限(9,564,700株)は、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有する対象者の議決権数及び不応募合意株式(2,084,998株)に係る議決権数(20,849個)の合計が対象者の議決権総数(対象者が所有する自己株式を除いた総株式数(17,474,480株)に係る議決権数である174,744個)の3分の2以上となるように設定しております。このような買付予定数の下限を設定したのは、本公開買付けにおいては、対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとすることを目的としているところ、本株式併合(下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」において定義します。以下同じです。)を実施する際には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされていることから、当該手続が確実に実行可能となるよう、本公開買付け後に公開買付者及び三菱商事が対象者の総株主の議決権の数の3分の2以上を所有することとなるようにするためです。買付予定数の下限である9,564,700株(所有割合:54.74%)は、対象者決算短信に記載された2024年3月31日現在での対象者の発行済株式総数(19,138,703株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(1,664,223株)、応募合意株式数(1,540,554株)及び不応募合意株式数(2,084,998株)を控除した株式数(13,848,928株)の過半数に相当する株式数(6,924,465株、所有割合:39.63%。これは、公開買付者と利害関係を有さない対象者の株主の皆様が所有する対象者株式の数の過半数、すなわち、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」に相当する数にあたります。)に、応募合意株式数(1,540,554株)を加算した株式数(8,465,019株、所有割合:48.44%)を上回るものとなります。これにより、公開買付者の利害関係者以外の対象者の株主の皆様の過半数の賛同が得られない場合には、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けを含む本取引を行わないこととしております。

本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、対象者に対し、本公開買付け成立後に、対象者株式を非公開化するための手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の実施を要請する予定です。

また、公開買付者は、本公開買付けの成立後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、永谷祐一郎氏又は各自の設立する資産管理会社(以下、総称して「創業家一族」といいます。)から出資(以下「本再出資」といいます。)を受けることを予定しております。本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額は対象者株式の評価額を前提として決定され、当該対象者株式の評価額は、本公開買付価格(以下において定義します。)と同一の価格である1株当たり3,100円とする予定であり、当該評価額より低い価額を前提として、本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額が決定されることはありません。

また、本スクイーズアウト手続の完了後、対象者が三菱商事の所有する対象者株式の一部(三菱商事の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合が10.00%となるよう算出される株式数)を取得すること(以下「本自己株式取得」といい、本自己株式取得に係る自己株式取得価格を「本自己株式取得価格」といいます。)を予定しております。本自己株式取得は、本スクイーズアウト手続の完了後、有価証券報告書提出義務免除承認前に実施する可能性がありますが、対象者株式の上場廃止後であり、上場廃止後の株式は自社株公開買付け(法第27条の22の2に定める公開買付けをいいます。以下同じです。)の対象となる「上場株券等」(法第24条の6第1項、令第4条の3)に該当しないため、公開買付者は、自社株公開買付けを実施しない予定です。また、本自己株式取得価格は、法人税法(昭和40年3月31日法律第34号。その後の改正を含みます。)に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用されることを考慮して、仮に三菱商事が本公開買付けに応募した場合の税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合に得られる税引後手取り額が同等となる金額として、本スクイーズアウト手続の実施前の対象者株式1株当たり2,638円を予定しています。本自己株式取得は、公開買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させる観点から丸の内キャピタルから三菱商事に提案したものです。

公開買付者は、下記「8 買付け等に要する資金」の「(2)買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等」の「③ 届出日以後に借入れを予定している資金」に記載のとおり、本公開買付けを含む本取引に要する資金を、株式会社三菱UFJ銀行からの借入れ、エムキャップ十三号ファンドによる公開買付者の新株発行及び自己株式の処分の引受けによる出資及び三菱HCキャピタル株式会社による公開買付者の優先株式(無議決権株式)の引受けによる出資(以下、総称して「本資金調達」といいます。)によって賄うことを予定しており、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに本資金調達を受けることを予定しております。

なお、現在想定されている本取引の概要は大要以下のとおりとなります。

Ⅰ.本公開買付けの実施前

永谷栄一郎氏が716,909株(所有割合:4.10%)、永谷泰次郎氏が716,661株(所有割合:4.10%)、永谷祐一郎氏が106,984株(所有割合:0.61%)、三菱商事が2,084,998株(所有割合:11.93%)、その他の少数株主が残りの13,848,928株(所有割合:79.25%)を所有。

Ⅱ.本公開買付け(2024年6月4日~2024年7月16日(予定))

公開買付者は、対象者株式を対象に本公開買付けを実施(対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は3,100円。)。

Ⅲ.本公開買付けの実施後

① 本再出資(2024年7月下旬(予定))

創業家一族が、公開買付者に対して、本再出資を実施(本再出資後の公開買付者に対する出資割合は、エムキャップ十三号ファンドが61.6%、創業家一族が38.4%)。

② (本再出資の実施後)本株式併合を用いた本スクイーズアウト手続(2024年9月下旬(予定))

公開買付者は、本公開買付けにより、対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を取得できなかった場合には、対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとするための本株式併合を用いた本スクイーズアウト手続の実施を対象者に対して要請し、当該手続を実施。

③ (本株式併合の効力発生後)本自己株式取得(2025年3月下旬(予定))

対象者は、三菱商事より、三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施。

④ (本自己株式取得の完了後)本吸収合併(2025年3月下旬(予定))

公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施(創業家一族が追加出資を行わない場合、本吸収合併の効力発生日時点の公開買付者に対する出資割合は、エムキャップ十三号ファンドが55.5%、創業家一族が34.5%、三菱商事が10.0%)。

なお、2024年6月3日に対象者が公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

また、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2008年6月27日開催の対象者第55回定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入し、その後一部変更を加えた上で現時点まで本プランを継続しているとのことですが、下記「(2)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は、本取引の実施は対象者の企業価値向上に資するものであると判断したことから、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに対して本プランを適用せず、対抗措置を発動しないことを決議したとのことです。

(2)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち対象者に関する記述は、対象者から受けた説明及び対象者が公表した情報に基づくものです。

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

対象者グループ(対象者、連結子会社28社、非連結子会社3社及び持分法非適用関連会社1社の計33社(本書提出日現在)により構成される企業グループをいいます。以下同じです。)は、和風即席食品及び洋風・中華風即席食品の製造販売、フリーズドライ食品・麺の製造販売、菓子の製造販売並びに関連商品の販売を主な事業としているとのことです。

対象者の起源は、江戸時代中期、山城國宇治田原郷字湯屋谷で製茶業を営んでいた「煎茶の祖」と呼ばれる永谷宗七郎氏が、煎茶を改良して広く庶民に普及したことに遡るとのことです。その後、1952年5月、永谷宗七郎氏から数えて10代目にあたる永谷嘉男氏が「お茶づけ海苔」を考案し、個人経営による製造販売を開始したとのことです。その後、1953年4月に、対象者の前身である株式会社永谷園本舗が創業され、「お茶づけ海苔」を日本における新たな食文化として広めるとともに、創業以来70年超に亘って発展を続け、着実に成長を遂げてきたとのことです。1976年12月に東京証券取引所市場第二部に株式を上場、1983年10月に東京証券取引所市場第一部指定を受けているとのことです。その後、1992年10月に商号を株式会社永谷園に変更しているとのことです。また、2015年10月には持株会社制を導入し、商号を株式会社永谷園ホールディングスに変更したとのことです。2022年4月の東京証券取引所における市場区分の見直しにより、本書提出日現在においては東京証券取引所プライム市場に上場しているとのことです。

対象者グループは、創業の精神である「味ひとすじ」(注1)を企業理念とし、すべてのお客様に信頼され、ご満足していただける安全・安心な商品・サービスの提供を経営の基本方針としているとのことです。そして、この基本方針のもと、長い歳月と多くのエネルギーをかけて築き上げてきた「永谷園ブランド」の価値をより強化し、発展させていく経営活動を行っていくとのことです。

(注1) 「味ひとすじ」とは、①「今までにない」、②「お客さまに「なるほどおいしい」と感じてもらえる」、③「他社にマネが出来ない」そういう商品を出し続ける「決意」であるとのことです。

対象者グループの事業内容は、以下のとおりとのことです。

(ア)国内食料品事業

当事業においては、株式会社永谷園がお茶づけ・ふりかけ類、スープ類、調理食品類、その他の食料品の販売を行っており、株式会社永谷園フーズは、永谷園商品の原料メーカー及び製造工程の一部を担う外注工場としての位置付けにあり、主に永谷園使用原料の製造・加工処理及び半製品・仕掛品の包装加工を行っているとのことです。また、株式会社サニーフーズが調味料等の製造・販売業務、藤原製麺株式会社が麺類の製造・販売業務をそれぞれ行っているとのことです。

(イ)海外食料品事業

当事業においては、Broomco (3554) Limited、Broomco (3555) Limited、Chaucer Foods Limited、Chaucer Foods UK Limited、Chaucer Foods SAS、Chaucer Foods (Qingdao) Co. Limited他6社において、フリーズドライ食品・パンの製造及び販売を行っているとのことです。また、MAIN ON FOODS, CORP.他2社において麺商品、粉商品の製造及び販売を行っているとのことです。

(ウ)中食その他事業

当事業においては、株式会社DAY TO LIFEホールディングス傘下の株式会社DAY TO LIFE他3社及びMuginoho International, Inc.において、シュークリーム等の菓子の製造及び販売、飲食店のフランチャイズチェーンの加盟店募集及び加盟店の指導、その他の事業を行っているとのことです。

対象者によれば、わが国の経済は、雇用や所得環境の改善が見込まれる下で、景気は緩やかな回復を続けることが期待されるとのことです。しかしながら、世界的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念といった海外経済の減速、物価上昇や中東情勢の不安定化、為替相場の変動等、景気は依然として先行き不透明な状況が続いていることから、引き続き極めて厳しい経営環境が続くものと予想されるとのことです。食品業界においては、原材料やエネルギー価格の高騰による物価上昇が相次ぎ、お客様の節約、低価格志向が高まる等、厳しい経営環境の中、中長期的な目線での経営の舵取りが求められているとのことです。

他方、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、対象者グループは「お茶づけ海苔」の食文化をはじめ、今日に至るまで創意工夫された商品を数多く生み出し、日本国内に広めてきており、対象者グループの属する業界における地位を確立してきたと考えております。一方で、上記のような厳しい経営環境の中で、消費者のライフスタイルの急速な変化、インバウンド需要の増加に伴うグローバルにおる日本食の再評価及び、認知度の更なる向上を受けて、今後の更なる海外展開や追加の大規模な設備投資、M&Aの必要性を経営課題として強く認識し、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するためには、対象者グループ独自の経営努力に加え、外部の経営資源をも活用することが有益であると考えておりました。

かかる状況において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、外部の経営資源の活用を含む対象者グループの企業価値を持続的に向上させる最適な施策を検討していたところ、2021年6月下旬に金融機関を通じて丸の内キャピタルを紹介されました。丸の内キャピタルは、国内の加工食品市場は、消費者ニーズの多様化や購買行動の変化のみならず、人口減少や高齢化に伴う「胃袋の減少」が一層進行した成熟市場であり、これ以上のシェア拡大による成長余地は限定的であると考え、また、今後は円安や労働人口減少による原料費、労務費及び販促費等のコスト上昇の対策も急務になるとの認識を有しておりました。一方で、海外市場においては、人口増加や学生時代からインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代であるデジタルネイティブ層の急拡大等により、新たなトレンド、市場創出がなされ、安定的な成長が見込まれると認識していたため、2021年6月下旬、面談を通じて永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏と当該認識を共有するとともに、それ以降、2023年6月下旬まで、対象者グループの様々な成長戦略及び資本政策についての意見交換を定期的に行っておりました。

その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは継続して意見交換を行う中で、国内の加工食品市場においては事業環境が継続的に厳しさを増すという大局観の中で、昨今の海外における日本食の普及、関心度の高まりという時流を捉え、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するための施策として下記「③ 本公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、(ア)海外への展開拡大、(イ)既存商品・ブランドの競争力強化、(ウ)新たな事業の柱の構築による売上拡大、(エ)業務提携及びM&Aによる収益機会の拡大等を議論いたしました。その一方で、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、2023年8月中旬、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは上記の施策を実行できない可能性があることを再認識し、丸の内キャピタルが有する豊富な経験、実績、人材及び経営ノウハウを活用することが必要であるとの認識を持つに至り、同時期に、丸の内キャピタルとも認識を共有いたしました。

なお、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、上記の施策を実現するためのパートナーの選定に関して、上場会社としての情報管理の観点からオークションプロセスは難しい中で、2021年6月上旬以降、他の投資ファンドとも対象者グループの成長戦略及び業界構造についての意見交換を行い、その中でも、丸の内キャピタルが、「クイーンズ伊勢丹」を営む株式会社エムアイフードスタイルや「カットぶなしめじ」を販売している株式会社ミスズライフへの投資をはじめとした豊富な投資実績を通じてコンシューマー領域において卓越したノウハウを蓄積し、また、独立したファンド運営を行いながら、株主である三菱商事等の信用力・機能・人材を活用することによるグローバルなネットワークを有し、海外においても最適な管理体制を構築できることに加え、企業価値向上に向けた経営コンサルティング業務を行っていること、独自の付加価値を提供できるユニークなファンドであること、投資先企業において海外も含めハンズオンでPMI(注2)の支援を行っていること、加えて対象者グループの事業及び今後の成長戦略に対する知見造詣が深いことに着目し、2023年8月下旬、丸の内キャピタルが対象者グループにとって経営資源の提供者として最適であると判断し、具体的なスキームについて検討を開始しました。

(注2) 「PMI」とは、Post Merger Integrationの略称であり、M&A成立後の統合プロセスをいいます。

永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、上記(ア)ないし(エ)の各施策についての取り組みは、中長期的に見れば大きな成長が見込まれる機会であったとしても、それらの施策が必ずしも早期に対象者グループの利益に貢献するものではないこと、計画どおりに事業が展開しない事業遂行上の不確定リスクに加え、短期的には対象者グループの売上高や収益性が悪化することも懸念しており、上場を維持したままでこれらの施策を実施すれば、対象者の株主の皆様に対して、短期的に対象者株式の市場価格の下落といったマイナスの影響を及ぼす可能性も否定できないことから、対象者が上場を維持したままこれらの施策を実施することは難しいと考えるに至りました。

そこで、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2023年10月下旬、対象者グループが今後中長期的に更なる成長、企業価値向上を実現し、経営目標を達成するためには、対象者株式を非公開化し、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする、株主と経営陣が一体となった強固かつ安定した新しい経営体制を構築した上で、外部の経営資源を活用しながら対象者グループの従業員が一丸となって上記(ア)ないし(エ)の各施策を始めとする対象者グループの成長戦略・事業構造改革の実行及び事業の積極展開に取り組むことが最善の手段であると判断するに至りました。

上記を踏まえ、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者に対して、2023年10月26日に、公開買付けを通じた対象者株式の非公開化の協議を申し入れるべく、本取引の目的や本取引に係るスキーム、スケジュールに関する正式な意向を表明する提案書(以下「本提案書」といいます。)を提出し、対象者より、2023年11月7日に本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向が示されました。

その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年2月上旬の本取引の公表を目指し、本取引の実施に向けた対象者との具体的な協議を開始いたしました。具体的には、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2023年12月13日、本特別委員会(下記「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」において定義します。以下同じです。)より2023年10月26日の本提案書を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による質問を受領し、2023年12月20日、当該質問事項について書面による回答を提出いたしました。また、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、並行して、2023年11月中旬から対象者に対してデュー・ディリジェンスを行ってまいりましたが、対象者グループの事業が国内だけでなく国外も含めて多岐にわたり、デュー・ディリジェンスを通じた対象者グループの理解及び対象者グループを取り巻く事業環境、成長戦略、経営課題等に対する理解、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するための具体的な施策や本取引に係る諸条件に関する協議に、当初の想定よりも時間を要したことから、対象者とも相談の上、2024年1月下旬、本取引の公表時期の延期を決定し、2024年1月29日、対象者に対し、その旨を申し入れ、2024年1月30日、対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者との協議及びデュー・ディリジェンスの状況等を踏まえて、本取引に係るスケジュールを再検討し、2024年4月5日、対象者に対し、2024年6月上旬を目途に本取引を公表することを目指す旨を提案し、同日対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。

永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年4月19日、本特別委員会より改めて本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関して書面による質問を受領し、2024年4月23日、書面による回答を提出いたしました。その後、2024年4月25日、本特別委員会より2024年4月23日の回答を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による追加の質問を受領し、2024年5月7日、当該追加質問事項について書面による回答を提出いたしました。

また、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル及び三菱商事(以下、総称して「提案者」といいます。)は、2024年5月8日以降、対象者との間で、本公開買付価格に関して複数回にわたる交渉を重ねてまいりました。具体的には、提案者は、2023年11月中旬から2024年5月下旬にかけて実施したデュー・ディリジェンスの途中経過や提案者での協議等を踏まえ、2024年5月8日に対象者に対して、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本取引に係る主要な条件とともに、本公開買付価格を1株当たり2,700円(提案日の前営業日である2024年5月7日終値である2,326円に対して16.08%(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下プレミアムの計算において同じです。)、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,287円(小数点以下を四捨五入しております。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して18.06%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して19.95%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,213円に対して22.01%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨について、提案いたしました(以下「初回提案」といいます。)。2024年5月10日に、本特別委員会から、対象者としての少数株主への説明責任を果たす観点から、本公開買付価格の引き上げの要請がなされました。その後、2024年5月13日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の引き上げ要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,850円(提案日の前営業日である2024年5月10日終値である2,328円に対して22.42%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,296円に対して24.13%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,256円に対して26.33%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,214円に対して28.73%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「第2回提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月15日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月17日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,950円(提案日の前営業日である2024年5月16日終値である2,175円に対して35.63%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,238円に対して31.81%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して31.05%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,216円に対して33.12%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「第3回提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月21日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月24日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり3,100円(提案日の前営業日である2024年5月23日終値である2,190円に対して41.55%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,281円に対して35.91%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,258円に対して37.29%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,218円に対して39.77%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする旨の価格提案(以下「最終提案」といいます。)を行いました。その後、2024年5月31日に、本特別委員会から、最終提案における本公開買付価格を含む本取引に係る主要な条件に応諾する旨の回答を受領いたしました。

提案者は、上記のとおり、対象者との間で、計4回に及び本公開買付価格のほか、公開買付期間、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本取引に係る主要な条件についても協議を重ね、提案者より提示した下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(1)買付け等の期間」に記載の公開買付期間、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載の本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャーについても対象者より異議がない旨を確認できたため、最終的に、2024年6月3日に本公開買付価格を3,100円として、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定いたしました。

なお、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、本取引に際しては、対象者の株主かつ長年の事業パートナーである三菱商事が引き続き対象者の株主としての立場を維持し、資本参加及び事業提携を継続することで、三菱商事及びそのグループ会社が持つ経営資源や販路を有効活用することが対象者グループの企業価値向上にとって意義があるとの認識を共有する至り、2023年9月上旬に本取引への関与について三菱商事に打診し、2024年3月下旬に公開買付者への出資を通じて本取引に参加することについて協議を進める意向を確認いたしました。その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと三菱商事は、三菱商事の本取引への関与の具体的な手法につき検討を重ね、2024年5月上旬、三菱商事は本公開買付けには応募しないこととし、その後、三菱商事の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合が現在の対象者における議決権割合と同等の水準である10.00%となるよう調整するために本吸収合併前に本自己株式取得によって三菱商事が保有する対象者株式の一部を売却した上で、継続してその他の対象者株式を所有し、本吸収合併後は公開買付者の株主として、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと共に、公開買付者及び対象者の企業価値向上を目指すことに合意したとのことです。なお、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルと三菱商事は、三菱商事が本公開買付けに応募せず、その後本自己株式取得によって一部持分を売却し、本吸収合併によって公開買付者の株主となることを想定した取引手法を採用するにあたって、三菱商事が本公開買付けに応募した上で本スクイーズアウト手続完了後に公開買付者に対して再出資する取引手法と比較したときに買収資金を抑えることができ、その分を公開買付価格に上乗せすることで公開買付価格を高く設定できることを考慮しております。

なお、三菱商事は、既存株主かつ長年の事業パートナーとして対象者の安定的な成長のため継続的な事業提携を行うとともに、人材の派遣、海外事業の成長等を含め更なる協業の深化を行う予定とのことです。

② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由

上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、対象者は、2023年10月26日に、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより、対象者の取締役会に対して、本提案書の提出を受けたことから、2023年11月7日に、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルに対し、本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向を示し、同日より、本取引に関する具体的な検討を開始したとのことです。

対象者は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」及び「② 対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載のとおり、本取引における対象者及び対象者取締役会の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保するために、2023年12月8日付の決議により、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号及びエムキャップ十三号ファンド並びに対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所を、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号及びエムキャップ十三号ファンド並びに対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。さらに、対象者は、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、構造的な利益相反の問題が存在するため、本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023年12月8日付の取締役会決議に基づき、本取引の提案を検討するための特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。本特別委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)を設置したとのことです。

対象者は、上記体制を整備した後、TMI総合法律事務所及び大和証券の助言を受けながら、本取引の実行の是非に関して検討を進めていたとのことですが、2024年1月29日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルから、本取引の公表予定時期の延期を決定する旨の申し入れがあり、2024年1月30日、対象者より口頭で了承した旨の回答をしたとのことです。その後、2024年4月5日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルから、2024年6月上旬を目途に本取引を公表することを目指す旨の提案を受領し、同日対象者より口頭で了承した旨の回答をしたとのことです。対象者は、当該提案を受領した後、TMI総合法律事務所及び大和証券の助言を受けながら、本取引の実行の是非に関して永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルとの間で複数回にわたる協議・交渉を行ったとのことです。具体的には、2024年4月19日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルに対し、本特別委員会より本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関して書面による質問を提出し、2024年4月23日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより書面による回答を受領したとのことです。その後、2024年4月25日、本特別委員会より2024年4月23日に回答を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による追加の質問を提出し、2024年5月7日、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルより当該追加質問事項について書面による回答を受領したとのことです。

かかる協議・交渉の結果を踏まえ、対象者は、下記のとおり、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは実現困難な課題に対しても、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する豊富な経験、実績、人材、経営ノウハウを活用することで、対象者の中長期的な競争力の確保及び企業価値の向上を見込むことができるとの考えに至ったとのことです。

また、本公開買付価格について、対象者は、提案者との間で継続的に交渉を行ったとのことです。具体的には、2024年5月8日に提案者から本公開買付価格を1株当たり2,700円とする旨の初回提案を受領した後、大和証券から受けた対象者株式の株式価値に係る試算結果の報告内容及び本特別委員会の意見を踏まえた上で、大和証券の助言を受けながら、2024年5月10日に、提案者に対して、当該提案価格は、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月13日に本公開買付価格を1株当たり2,850円とする旨の第2回提案を受領した後、2024年5月15日に、本特別委員会は、提案者に対して、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月17日に本公開買付価格を1株当たり2,950円とする旨の第3回提案を受領した後、2024年5月21日に、本特別委員会は、提案者に対して、対象者株式の市場株価の動向、過去の類似する事例におけるプレミアム水準を下回っていること及び対象者の株式価値や収益力を踏まえて検討した本源的価値に照らして十分な水準ではないことを理由として、提案内容の再検討を要請したとのことです。その後、提案者から、2024年5月24日に本公開買付価格を1株当たり3,100円とする旨の最終提案を受領したとのことです。

かかる交渉の結果を踏まえ、2024年5月31日、対象者は提案者に対して、最終的な意思決定は本特別委員会の答申を踏まえた上で対象者取締役会決議を経てなされるという前提のもと、最終提案が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと考えられることから、本公開買付価格を3,100円とする旨の最終提案を受諾する旨を回答し、本公開買付価格を3,100円とすることについて、提案者との間で合意に至ったとのことです。

以上の経緯のもとで、対象者は、TMI総合法律事務所から、本取引に関する諸手続を含む対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けるとともに、本特別委員会から2024年5月31日付で答申書(以下「本答申書」といいます。)の提出を受けたとのことです(本答申書の概要及び本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」をご参照ください。)。その上で、対象者は、TMI総合法律事務所から受けた法的助言及び2024年5月31日付で大和証券から取得した株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)の内容を踏まえつつ、本特別委員会から提出された本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引を通じて対象者の企業価値を向上させることができるか、本取引は公正な手続を通じて行われることにより少数株主の享受すべき利益が確保されるものとなっているか等の観点から慎重に協議・検討を行ったとのことです。

その結果、以下の観点から本取引は、対象者の企業価値の向上に資するものであり、かつ本取引に関する諸条件が妥当なものであると判断したとのことです。

対象者は、上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、わが国の経済について、世界的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念といった海外経済の減速、物価上昇や中東情勢の不安定化、為替相場の変動等、景気は依然として先行き不透明な状況が続いていると認識しているとのことです。特に、食品業界においては、原材料やエネルギー価格の高騰による物価上昇が相次ぎ、お客様の節約、低価格志向が高まる等、厳しい経営環境の中、中長期的な目線での経営の舵取りが求められていると認識しているとのことです。このような状況のもと、対象者は、「企業戦略の充実」と「新価値提案力の更なるアップ」を経営課題として取り組んでまいりました。具体的には、「企業戦略の充実」として、対象者グループの安定的な成長と企業価値向上の実現のため、外部環境の変化に適応できる経営基盤を確立すること、着実な計画実行と大胆な施策実行による将来に向けた投資を推進すること、対象者グループ内での技術や知見の相互間交流を通じた、国内外含めた世界レベルでの新たなグループシナジーの創出と実践の推進による事業の拡大を行うこと、「新価値提案力の更なるアップ」として、多様化していく価値観やライフスタイルの変化への適応とともに、市場変化を見据えた新領域へと商品ポートフォリオを更に拡張させること、及び常にお客様の視点に立ち、独自性のある対象者グループらしい商品開発を行うことで新しい価値を提案できるよう積極的に取り組み、対象者グループのブランド力をより強固なものにすることを経営課題としているとのことです。これらを達成させるため、対象者は、対象者グループの経営資源、技術等を結集し、事業領域の拡大と収益の向上に邁進してきましたが、現在の事業環境のもと、上記の経営課題に対処するためには、より踏み込んだ施策の実施が必要であるとの考えに至ったとのことです。このような状況のもと、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルが企図している上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載の(ア)ないし(エ)の施策は、対象者の中長期的な更なる企業価値向上のために積極的に推進していくべき施策であり、現在の対象者グループの有する経営資源のみでは実現困難な課題に対しても、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する豊富な経験、実績、人材、経営ノウハウを活用することで、対象者の中長期的な競争力の確保及び企業価値の向上を見込むことができるとの考えに至ったとのことです。

しかしながら、上記の施策は、中長期的に見れば大きな成長が見込まれる機会であったとしても、必ずしも早期に対象者グループの利益に貢献するものではなく、計画どおりに事業が展開しない事業遂行上の不確定リスクに加え、短期的には対象者グループの売上高や収益性が悪化することも想定され、上場を維持したままでこれらの施策を実施すれば、短期的に対象者株式の市場価格の下落といったマイナスの影響を及ぼすリスクがあり、対象者の株主の皆様に対して多大な悪影響を与えてしまう可能性があるものと考えているとのことです。

そのため、対象者としても、対象者の株主の皆様に対して短期的な悪影響を被ることなく株式を売却できる機会を提供するとともに、対象者株式を非公開化することで、短期的な株式市場からの評価にとらわれず、かつ、機動的かつ柔軟な意思決定を可能とする株主と経営陣が一体となった強固かつ安定した新たな経営体制を構築した上で、丸の内キャピタル、三菱商事及びそのグループ会社が有する経営資源やノウハウを最大限活用することが、対象者の更なる企業価値向上を実現する最良の選択であると判断したとのことです。

加えて、対象者の代表取締役会長である永谷栄一郎氏、対象者の代表取締役社長である永谷泰次郎氏及び対象者の取締役副社長である永谷祐一郎氏は対象者グループの事業内容を熟知していること及びこれまで対象者グループを牽引してきた実績があることに加えて、今後は丸の内キャピタルが考える方針・施策を取り入れて、対象者の企業価値向上を実現していくことを踏まえれば、マネジメント・バイアウト(MBO)の手法により引き続き対象者の経営陣の立場であり続けること、すなわち上記3氏が所有と経営の双方を担うことは十分な合理性があると判断したとのことです。

なお、対象者株式の非公開化を行った場合には、資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社として対象者が享受してきた社会的な信用力及び知名度の向上による優れた人材の確保並びに取引先の拡大等に影響を及ぼす可能性が考えられるとのことです。しかしながら、対象者は東京証券取引所に50年近くもの間上場しており、既に社会から高い知名度と信用を有していること、また、対象者の現在の財務状況に鑑みると、今後数年間においてはエクイティ・ファイナンスの活用による大規模な資金調達の必要性は見込まれないことから、今後も継続して対象者株式の上場を維持することの必要性を見出しにくい状況にあるとのことです。したがって、対象者取締役会は、対象者株式の非公開化のメリットは、そのデメリットを上回ると判断したとのことです。

以上を踏まえ、対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引により対象者株式を非公開化することが、対象者の企業価値の向上に資するものであると判断したとのことです。

また、対象者取締役会は、本公開買付価格(3,100円)が、(a)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」の「(イ)算定の概要」に記載されている大和証券による対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価法に基づく算定結果の範囲を上回っており、かつ、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)による算定結果のレンジの範囲内にあること、(b)本公開買付けの公表日の前営業日である2024年5月31日の対象者株式の東京証券取引所プライム市場における終値2,223円に対して39.45%、同日までの過去1ヶ月間(2024年5月1日から同年5月31日まで)の終値単純平均値2,252円に対して37.66%、同過去3ヶ月間(2024年3月1日から同年5月31日まで)の終値単純平均値2,255円に対して37.47%、同過去6ヶ月間(2023年12月1日から2024年5月31日まで)の終値単純平均値2,219円に対して39.70%のプレミアムをそれぞれ加えた金額になっており、そのプレミアムは類似案件(経済産業省がM&A指針を公表した2019年6月28日以降に公表されたマネジメント・バイアウト(MBO)のうち、成立した事例59件(ただし、過去に公開買付けを発表し、不成立となったものの、再度公開買付けを実施したことにより成立した案件を除きます。)(公表の前営業日を基準日として、同日の終値並びに同日までの過去1ヶ月間、同過去3ヶ月間及び同過去6ヶ月間の終値単純平均値におけるそれぞれのプレミアム率の中央値(それぞれ42.41%、45.16%、45.52%、45.86%)))と比較した場合、若干下回る水準にあるものの、当該類似案件の水準と概ね近接していると考えており、当該類似案件の公表の前営業日を基準日とした、同日の終値並びに同日までの過去1ヶ月間、同過去3ヶ月間及び同過去6ヶ月間の終値単純平均値のいずれにおいても、プレミアムの最頻値は35%~45%であり、本公開買付価格は当該レンジにあてはまることから、遜色ない水準を確保していると考えており、合理的なプレミアムが付された価格であると評価できること、(c)上記利益相反を解消するための措置が採られた上で、対象者及び本特別委員会と提案者との間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であること、(d)本特別委員会自身が提案者との交渉を行うことにより、取引条件に関する交渉過程に実質的に関与した上で、本公開買付価格について妥当である旨の意見を述べていること、(e)本公開買付価格その他の本公開買付けの条件は、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていること、(f)下記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、本公開買付けに応募しなかった少数株主は、本公開買付けの後に実施される予定の本スクイーズアウト手続において、最終的に金銭が交付されることになるところ、当該株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定であり、一般株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮されていること、(g)本取引の対価は、本公開買付け及びその後に実施される予定の本スクイーズアウト手続を通じて、金銭であることが予定されているところ、金銭は、価値変動リスクが低く、かつ、流動性が高いことに加えて、株主の応募判断にあたっても評価が比較的容易であるため、株主保護の観点から妥当なものであると評価することができること、(h)公開買付期間を法定の最短期間である20営業日より長期の30営業日とすることにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保していること、(i)下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「⑥ マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)を上回る買付予定数の下限の設定」記載のとおり、公開買付者の利害関係者以外の対象者の株主の皆様の過半数の賛同が得られない場合には、対象者の少数株主の皆様の意思を重視して、本公開買付けを含む本取引を行わないこととしていること等を踏まえ、本公開買付けについて、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは、株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。

以上より、対象者は、2024年6月3日開催の対象者取締役会において、本公開買付けへの賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対しては本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。なお、かかる対象者取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及び本スクイーズアウト手続を実施することにより対象者株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものとのことです。

当該取締役会における決議の詳細は下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」の「④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

なお、対象者は、2008年6月27日開催の対象者第55回定時株主総会において本プランを導入し、その後一部変更を加えた上で現時点まで本プランを継続しているとのことですが、対象者は、本取引の実施は対象者の企業価値向上に資するものであると判断したことから、2024年6月3日開催の取締役会において、本公開買付けに対して本プランを適用せず、対抗措置を発動しないことを決議したとのことです。

③ 本公開買付け後の経営方針

公開買付者は、本公開買付けを通じた対象者株式の非公開化後は、対象者グループに対し、丸の内キャピタルが有する、ヒト・モノ・カネ等の経営資源やこれまで培ってきたノウハウを提供するとともに、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現すべく、下記(ア)から(エ)の各施策を実行していく予定です。

(ア)海外への展開拡大

国内市場の成長が限定される中で、安定的な成長を見込むことができる海外市場を取込むことが必須であると考えております。既存海外事業の更なる拡大に加え、長年に亘り国内事業で培ってきた対象者グループ独自の製造・加工技術を活かし、日本食の「味」を継承しつつ現地のニーズに沿った新たな商品を開発することで、グローバルに新たな市場を創出することが可能であると考えております。そのために、M&Aの実行やPMIの支援を行える人材や国内外の複数ブランドを管理するブランドマネージャー、グローバル・ガバナンスの構築・管理を行う経営管理人材等の人的リソースを投入し、海外事業の経営管理基盤の強化が重要であると考えております。

(イ)既存商品・ブランドの競争力強化

対象者グループの既存商品が今後も加工食品の定番品としてあり続けるため、創業以来独自に築き上げてきた「永谷園」ブランドを、常に時代に合わせて再構築し、より強固なものにしていくことが重要だと考えております。そのために、消費者購買行動データを駆使したマーケティング施策の立案及び実行が必要だと考えております。また、工場稼働の最適化や販売チャネルの増強を通じて商品生産・販売の効率化を図ることで、より高い収益性を確保できると考えております。

(ウ)新たな事業の柱の構築による売上拡大

ライフスタイルの変化が加速化・細分化している中で、ヒット商品の開発はより難しくなっております。その中で、より早いサイクルでヒット商品を生むには、個々のアイデアを引き出す仕組みの整備や国内外のトレンドを敏感に把握するための消費者との接点を獲得することが有効であると考えております。また、対象者グループの主力製品であるお茶づけ・ふりかけ類、スープ類などといった既存のカテゴリーにこだわることなく、新たなカテゴリーへ積極果敢にチャレンジすることで、新たなマーケットを創出し、売上拡大を図ることができると考えております。

(エ)業務提携及びM&Aによる収益機会の拡大

上記(ア)から(ウ)の各施策による対象者グループ独自の収益拡大に加え、対象者グループの企業価値向上に資する企業との業務提携やM&Aを機動的に実行することにより収益機会の拡大を図ることができると考えております。具体的には、先端テクノロジーを持つベンチャー企業や海外市場において高いプレゼンス・販売力等を持つ企業との業務提携やM&Aにより、非連続な収益拡大を実現できると考えております。

上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、公開買付者は、本公開買付け成立後、(ⅰ)創業家一族から本再出資を受けること、(ⅱ)本スクイーズアウト手続を通じて対象者の株主を公開買付者及び三菱商事のみとすること、(ⅲ)本スクイーズアウト手続完了後に三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施すること、(ⅳ)公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施することを予定しております。なお、本スクイーズアウト手続後、創業家一族が追加の資金調達を実施し、公開買付者に対して追加出資した場合、創業家一族の本吸収合併後の公開買付者における議決権割合は、最大で49.9%(創業家一族が追加出資しない場合、34.5%)となる可能性があります。創業家一族が公開買付者に対して追加出資をする場合における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額は、本再出資における公開買付者の普通株式1株当たりの払込価額と同一の価格とする予定です。

また、下記「(3)本公開買付けに関する重要な合意」に記載のとおり、本株主間契約(以下「(3)本公開買付けに関する重要な合意」において定義します。)に基づき、本スクイーズアウト手続の完了後、対象者に関して、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同で3名、三菱商事が1名、丸の内キャピタル3号ファンドが2名の取締役をそれぞれ指名する権利を有します。対象者の役員構成を含む新たな経営体制の詳細については、本書提出日現在において未定であり、本公開買付けの成立後、対象者と協議しながら決定していく予定です。

(3)本公開買付けに関する重要な合意

① 本株主間契約

永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏、三菱商事並びに丸の内キャピタル3号ファンドは、公開買付者及び対象者グループの組織・運営及び株式の取扱い等に関する以下の内容を含む株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しております。なお、本株主間契約は、一般条項等の一部の条項を除き、本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点において、その効力が生じることとされております。

(ア)組織・運営等に関する事項

・対象者の機関設計(取締役会、監査役、会計監査人設置会社)

・対象者の取締役の指名権(員数は6名以内、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同して3名指名、三菱商事が1名指名、丸の内キャピタル3号ファンドが2名指名)

・対象者の代表取締役の指名権(人数は2名、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が共同して1名指名、丸の内キャピタル3号ファンドが1名指名)

・対象者の監査役の指名権(員数は2名、三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドがそれぞれ1名ずつ指名)

・対象者の会計監査人の指名権(丸の内キャピタル3号ファンドが指名)

・対象者グループの定款の変更、組織再編行為等、株式等の発行若しくは処分、重要な株式若しくは事業の取得若しくは売却、重要な借入れ等の重要事項に関する、丸の内キャピタル3号ファンド、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び三菱商事の事前承諾

・本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点から本吸収合併の完了までの間の公開買付者の取締役の指名権(員数は1名、丸の内キャピタル3号ファンドが指名)

(イ)株式の取扱いに関する事項

・本株主間契約の締結から4年間の、公開買付者又は対象者の株式の譲渡、担保権の設定又は承継に関する制限

・本株主間契約の締結から4年経過後の永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏のコールオプション

・本株主間契約の締結から4年経過後の丸の内キャピタル3号ファンドのプットオプション

・本株主間契約違反時のコールオプション・プットオプション等

② 本株主間契約(二者間)

三菱商事及び丸の内キャピタル3号ファンドは、公開買付者及び対象者グループの株式の取扱い等に関する以下の内容を含む株主間契約を締結しております。なお、本株主間契約(二者間)は、一般条項等の一部の条項を除き、本スクイーズアウト手続の効力が発生した時点において、その効力が生じることとされております。

(ア)組織・運営等に関する事項

・丸の内キャピタル3号ファンドの指示に基づく三菱商事の議決権行使

(イ)株式の取扱いに関する事項

・丸の内キャピタル3号ファンドによる公開買付者の株式の譲渡、担保権の設定又は承継に関する制限

・丸の内キャピタル3号ファンドが公開買付者の株式を譲渡する場合の三菱商事に対する事前通知及び協議

・丸の内キャピタル3号ファンドが公開買付者の株式を譲渡する場合の丸の内キャピタル3号ファンドの共同売渡請求権及び三菱商事の共同売却権

③ 本取引契約

公開買付者は、本公開買付けに際し、2024年6月3日付で、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏、三菱商事並びに丸の内キャピタル3号ファンドとの間で本取引契約を締結しております。本取引契約においては、①永谷栄一郎氏が所有する対象者株式716,909株(所有割合:4.10%)及び永谷泰次郎氏が所有する対象者株式716,661株(所有割合:4.10%)のすべてについて本公開買付けに応募すること、②三菱商事が所有する対象者株式2,084,998株(所有割合:11.93%)のすべてについて本公開買付けに応募しないこと、③本公開買付け成立後、創業家一族が公開買付者に本再出資をすること、④本公開買付けの決済及び本再出資の実行後に本スクイーズアウト手続を行うために必要な手続を実施すること(三菱商事による本臨時株主総会における賛成の議決権の行使を含む。)、⑤本スクイーズアウト手続完了後、対象者が三菱商事より三菱商事が所有する対象者株式の一部を取得する本自己株式取得を実施すること、並びに⑥本自己株式取得の完了後、公開買付者を吸収合併存続会社、対象者を吸収合併消滅会社とする本吸収合併を実施することを合意しております。また、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏が請求した場合には本スクイーズアウト手続完了後から本吸収合併までの間に創業家一族が公開買付者に追加出資を行うことができる旨が定められています。それに加えて、本取引契約においては、各当事者の誓約事項(注1)及び各当事者による表明保証事項(注2)のほか、契約違反時の補償義務、秘密保持義務等の一般条項が定められております。なお、本取引契約においては、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏の応募に係る前提条件は規定されておりません。

(注1) 本取引契約において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏並びに三菱商事は、①それぞれが所有する対象者株式について譲渡等を行わないこと、②丸の内キャピタル3号ファンド及び公開買付者以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けと競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限らない。)を行わないこと、また、本取引契約の各当事者は、①本取引契約における自らの表明及び保証が虚偽若しくは不正確となるおそれがある事由を認識した場合、又は、自らの本契約上の義務違反を認識した場合には、速やかに、他の当事者に書面で事実関係を特定して通知すること、②本取引の実現に重大な支障をきたすおそれがある事由を認識した場合には、速やかに、他の当事者に書面で事実関係を特定して通知し、当該事由への対応について他の当事者と誠実に協議すること、との各誓約事項に合意しております。

(注2) 本取引契約において、永谷栄一郎氏及び永谷泰次郎氏は、①本取引契約の締結有効性、②強制執行可能性、③必要手続の履践、④法令等との抵触の不存在、⑤倒産手続の不存在、⑥反社会的勢力該当性の不存在、⑦その所有する対象者株式の適法かつ有効な所有について、三菱商事は、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在、⑧その所有する対象者株式の適法かつ有効な所有について、丸の内キャピタル3号ファンドは、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在について、公開買付者は、①設立及び存続の有効性、②権限の有効性、③強制執行可能性、④必要手続の履践、⑤法令等との抵触の不存在、⑥倒産手続の不存在、⑦反社会的勢力該当性の不存在、⑧本公開買付けの決済を行うために必要となる資金の十分性について、それぞれ表明及び保証を行っています。

④ 本応募契約

公開買付者は、本公開買付けに際し、2024年6月3日付で、永谷祐一郎氏との間で本応募契約を締結しております。本応募契約においては、永谷祐一郎氏が所有する対象者株式106,984株(所有割合:0.61%)のすべてについて本公開買付けに応募することを合意しております。なお、本応募契約においては、応募に係る前提条件は規定されておりません。また、公開買付者と永谷祐一郎氏との間には、本応募契約以外の合意はありません。

(4)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

公開買付者及び対象者は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な利益相反状態が生じ得ること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、以下の措置を実施いたしました。

なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。

① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

② 対象者における独立した法律事務所からの助言

③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得

④ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見

⑤ 対象者における独立した検討体制の構築

⑥ マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)を上回る買付予定数の下限の設定

⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

以上の詳細につきましては、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の経緯」の「(本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置)」をご参照ください。

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにより、対象者株式(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)のすべてを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により本スクイーズアウト手続を行うことを企図しております。

具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日(本書提出日現在において、2024年7月24日を予定しております。)が本臨時株主総会の基準日となるように、基準日設定公告を行うことを要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定とのことです。なお、公開買付者及び三菱商事は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、対象者の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該対象者の株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者が対象者株式のすべて(ただし、対象者が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び三菱商事を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定です。

本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、所定の条件を満たす場合には、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるもののすべてを公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(対象者及び三菱商事を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。

上記手続については、関係法令の改正、施行、当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。但し、その場合であっても、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(対象者及び三菱商事を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該対象者の株主の皆様に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該対象者の株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。

以上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。

なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆様において自らの責任にて税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。

(6)上場廃止となる見込み及びその理由

対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後、上記「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者は、本スクイーズアウト手続を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできません。

届出当初の期間

①【届出当初の期間】

| 買付け等の期間 | 2024年6月4日(火曜日)から2024年7月16日(火曜日)まで(30営業日) |

| 公告日 | 2024年6月4日(火曜日) |

| 公告掲載新聞名 | 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 電子公告アドレス (https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/) |

買付け等の価格

(2)【買付け等の価格】

(注) 大和証券は、対象者株式の株式価値の算定に際し対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等をそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っていないとのことです。また、対象者の資産及び負債(簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っていないとのことです。大和証券の算定は、2024年5月31日までの上記情報を反映したものとのことです。

| 株券 | 1株につき金3,100円 |

| 新株予約権証券 | ― |

| 新株予約権付社債券 | ― |

| 株券等信託受益証券 ( ) | ― |

| 株券等預託証券 ( ) | ― |

| 算定の基礎 | 公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際し、対象者が開示している有価証券報告書、決算短信等の財務情報等の資料及び対象者に対して2023年11月中旬から2024年5月下旬にかけて実施したデュー・ディリジェンスの結果等に基づき、対象者の事業及び財務の状況を多面的・総合的に分析いたしました。また、公開買付者は、対象者株式が金融商品取引所を通じて取引されていることに鑑みて、公開買付者が本公開買付けの公表日の前営業日である2024年5月31日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値(2,223円)、直近1ヶ月、直近3ヶ月及び直近6ヶ月の終値単純平均値(2,252円、2,255円及び2,219円)の推移を参考にいたしました。公開買付者は、上記の諸要素を総合的に考慮し、かつ、対象者との協議及び交渉を経て、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、2024年6月3日に本公開買付価格を3,100円と決定しております。 |

| なお、公開買付者は、対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの成立の見通しを総合的に勘案し、かつ対象者との協議及び交渉を経て本公開買付価格を決定したものであるため、第三者算定機関からの株式価値算定書は取得しておりません。 | |

| 本公開買付価格である1株当たり3,100円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年5月31日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値2,223円に対して39.45%、直近1ヶ月間の終値単純平均値2,252円に対して37.66%、直近3ヶ月間の終値単純平均値2,255円に対して37.47%、直近6ヶ月間の終値単純平均値2,219円に対して39.70%のプレミアムを加えた価格となります。また、本公開買付価格3,100円は、本書提出日の前営業日である2024年6月3日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値である2,240円に対して38.39%のプレミアムを加えた価格です。 | |

| 算定の経緯 | (本公開買付価格の決定に至る経緯) |

| 上記「3 買付け等の目的」の「(2)本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者に対して、2023年10月26日に、公開買付けを通じた対象者株式の非公開化の協議を申し入れるべく、本提案書を提出し、対象者より、2023年11月7日に本取引の協議に向けた検討体制を整備する旨の意向が示されました。 | |

| その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年2月上旬の本取引の公表を目指し、本取引の実施に向けた対象者との具体的な協議を開始いたしました。具体的には、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2023年12月13日、本特別委員会より2023年10月26日の本提案書を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による質問を受領し、2023年12月20日、当該質問事項について書面による回答を提出いたしました。また、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、並行して、2023年11月中旬から対象者に対してデュー・ディリジェンスを行ってまいりましたが、対象者グループの事業が国内だけでなく国外も含めて多岐にわたり、デュー・ディリジェンスを通じた対象者グループの理解及び対象者グループを取り巻く事業環境、成長戦略、経営課題等に対する理解、対象者グループの中長期的な更なる成長及び企業価値向上を実現するための具体的な施策や本取引に係る諸条件に関する協議に、当初の想定よりも時間を要したことから、対象者とも相談の上、2024年1月下旬、本取引の公表時期の延期を決定し、2024年1月29日、対象者に対し、その旨を申し入れ、2024年1月30日、対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。その後、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、対象者との協議及びデュー・ディリジェンスの状況等を踏まえて、本取引に係るスケジュールを再検討し、2024年4月5日、対象者に対し、2024年6月上旬を目途に本取引を公表することを目指す旨を提案し、同日対象者より口頭で了承した旨の回答を受領いたしました。 |

| 永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏及び丸の内キャピタルは、2024年4月19日、本特別委員会より改めて本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関して書面による質問を受領し、2024年4月23日、書面による回答を提出いたしました。その後、2024年4月25日、本特別委員会より2024年4月23日の回答を受けた本取引の目的・意義、実施時期、ストラクチャー、条件、本取引後の対象者の経営方針等に関する書面による追加の質問を受領し、2024年5月7日、当該追加質問事項について書面による回答を提出いたしました。 | |

| また、提案者は、2024年5月8日以降、対象者との間で、本公開買付価格に関して複数回にわたる交渉を重ねてまいりました。具体的には、提案者は、2023年11月中旬から2024年5月下旬にかけて実施したデュー・ディリジェンスの途中経過や提案者での協議等を踏まえ、2024年5月8日に対象者に対して、公開買付期間、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本公開買付けに係る主要な条件とともに、本公開買付価格を1株当たり2,700円(提案日の前営業日である2024年5月7日終値である2,326円に対して16.08%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,287円に対して18.06%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して19.95%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,213円に対して22.01%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする初回提案を行いました。2024年5月10日に、本特別委員会から、対象者としての少数株主への説明責任を果たす観点から、本公開買付価格の引き上げの要請がなされました。その後、2024年5月13日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の引き上げ要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,850円(提案日の前営業日である2024年5月10日終値である2,328円に対して22.42%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,296円に対して24.13%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,256円に対して26.33%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,214円に対して28.73%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする第2回提案を行いました。その後、2024年5月15日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月17日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり2,950円(提案日の前営業日である2024年5月16日終値である2,175円に対して35.63%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,238円に対して31.81%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,251円に対して31.05%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,216円に対して33.12%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする第3回提案を行いました。その後、2024年5月21日に、本特別委員会から、対象者としての説明責任を果たす観点及び対象者の少数株主に対して応募推奨を行うという観点から未だ不十分な価格であるとして本公開買付価格の再検討の要請がなされました。その後、2024年5月24日、提案者は、本特別委員会からの本公開買付価格の再検討の要請を改めて真摯に検討した上で、本公開買付価格を1株当たり3,100円(提案日の前営業日である2024年5月23日終値である2,190円に対して41.55%、同日までの直近1ヶ月間の終値単純平均値2,281円に対して35.91%、同日までの直近3ヶ月間の終値単純平均値2,258円に対して37.29%、同日までの直近6ヶ月間の終値単純平均値2,218円に対して39.77%のプレミアムをそれぞれ加えた価格です。)とする最終提案を行いました。その後、2024年5月31日に、本特別委員会から、最終提案における本公開買付価格を含む本取引に係る主要な条件に応諾する旨の回答を受領いたしました。提案者は、上記のとおり、対象者との間で、計4回に及び本公開買付価格のほか、公開買付期間、本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャー等の本取引に係る主要な条件についても協議を重ね、提案者より提示した上記「(1)買付け等の期間」に記載の公開買付期間、上記「3 買付け等の目的」の「(1)本公開買付けの概要」に記載の本公開買付けの買付予定数の下限の設定及び本取引のストラクチャーについても対象者より異議がない旨を確認できたため、最終的に、2024年6月3日に本公開買付価格を3,100円として、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定いたしました。 |

| (本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置) | |

| 公開買付者及び対象者は、本公開買付けがマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、本公開買付けを含む本取引の公正性を担保するため、以下の措置を実施いたしました。 | |

| なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置等については、対象者から受けた説明に基づくものです。 | |

| ① 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 | |

| (ア)算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係 | |

| 対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、提案者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、提案者、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド及び三菱HCキャピタル株式会社並びに対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である大和証券に対して、対象者株式の価値の算定を依頼し(なお、対象者は、提案者から、永谷祐一郎氏が本取引後に公開買付者に再出資すること及び迫本栄二氏が本取引後に公開買付者に再出資する可能性があることを伝えられた際に、大和証券が永谷祐一郎氏及び迫本栄二氏から独立していることを確認しているとのことです。また、対象者は、提案者から、三菱商事が本取引後も引き続き対象者の株主としての立場を維持することを伝えられた際に、大和証券が三菱商事から独立していることを確認しており、三菱HCキャピタル株式会社が公開買付者に出資することを伝えられた際に、大和証券が三菱HCキャピタル株式会社から独立していることを確認しているとのことです。)、2024年5月31日付で本株式価値算定書を取得しているとのことです。なお、大和証券は、提案者、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド、三菱HCキャピタル株式会社、永谷祐一郎氏及び迫本栄二氏(以下、総称して「公開買付関連当事者」といいます。)並びに対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、本特別委員会において、大和証券の独立性に問題がないことが確認されているとのことです。 | |

| なお、対象者は、以下に記載のとおり、公開買付者及び対象者において、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置を実施していることから、大和証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。本取引に係る大和証券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれているとのことです。対象者は、同種の取引における一般的な実務慣行であることを勘案すれば、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれていることをもって独立性が否定されるものではないと判断の上、上記の報酬体系により大和証券を対象者のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任しているとのことです。 | |

| (イ)算定の概要 | |

| 大和証券は、複数の算定手法の中から対象者株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、対象者が継続企業であるとの前提のもと、対象者株式の価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者株式が東京証券取引所プライム市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を、対象者業績の内容や予想等を評価に反映するためにDCF法を算定手法として用いて対象者の1株当たりの株式価値の分析を行い、対象者は、2024年5月31日付で大和証券より本株式価値算定書を取得したとのことです(注)。 | |

| 上記各手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。 | |

| 市場株価法:2,219円~2,255円 | |

| DCF法 :1,865円~3,407円 |

| 市場株価法では、2024年5月31日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所プライム市場における基準日の終値2,223円、直近1ヶ月間の終値単純平均株価2,252円、直近3ヶ月間の終値単純平均株価2,255円及び直近6ヶ月間の終値単純平均株価2,219円を基に、対象者株式1株当たりの価値の範囲を2,219円~2,255円と算定しているとのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| DCF法では、対象者が作成した事業計画を基に、2025年3月期から2029年3月期までの5期分の事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2025年3月期第1四半期以降において創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を1,865円~3,407円までと分析しております。なお、割引率は加重平均資本コスト(WACC:Weighted Average Cost of Capital)を採用し、日本:5.0%~7.0%、MAIN ON FOODS(米国子会社):9.5%~11.5%、海外子会社(MAIN ON FOODS除く):9.5%~11.5%を使用しており、継続価値の算定にあたっては定率成長モデルを採用し、永久成長率を日本:0.5%~1.0%、MAIN ON FOODS(米国子会社):1.5%~2.5%、海外子会社(MAIN ON FOODS除く):1.5%~2.5%として算定しているとのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大和証券がDCF法による分析に用いた対象者作成の事業計画には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度は含まれていないとのことです。また、フリー・キャッシュ・フローについては、大幅な変動を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2025年3月期から2026年3月期までに新茨城工場の設備投資が行われることにより、2025年3月期においては、前期比で設備投資額が増加することで、フリー・キャッシュ・フローは大幅な減少を見込んでおり、また、2027年3月期においては、前期比で設備投資額が減少することで、フリー・キャッシュ・フローは大幅な増加を見込んでいるとのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| なお、大和証券がDCF法の算定の前提とした対象者作成の事業計画に基づく財務予測は以下のとおりとのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| また、本取引後の具体的な施策及びその効果については、現時点では具体的に見積もることが困難であるため、上記算定には加味していないとのことです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ② 対象者における独立した法律事務所からの助言 | |

| 対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するために、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド、三菱商事及び三菱HCキャピタル株式会社並びに対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所を選任し(なお、対象者は、提案者から、永谷祐一郎氏が本取引後に公開買付者に再出資すること及び迫本栄二氏が本取引後に公開買付者に再出資する可能性があることを伝えられた際に、TMI総合法律事務所が永谷祐一郎氏及び迫本栄二氏から独立していることを確認しているとのことです。また、対象者は、提案者から、三菱商事が本取引後も引き続き対象者の株主としての立場を維持することを伝えられた際に、TMI総合法律事務所が三菱商事から独立していることを確認しており、三菱HCキャピタル株式会社が公開買付者に出資することを伝えられた際に、TMI総合法律事務所が三菱HCキャピタル株式会社から独立していることを確認しているとのことです。)、同事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する諸手続を含む対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。なお、TMI総合法律事務所は、公開買付関連当事者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、本特別委員会において、TMI総合法律事務所の独立性に問題がないことが確認されているとのことです。 | |

| ③ 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見(答申書)の取得 | |

| 対象者は、2023年12月8日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド、三菱商事及び三菱HCキャピタル株式会社から独立した、対象者社外取締役及び対象者社外監査役から成る委員(対象者の社外取締役である山崎長宏氏、対象者の社外監査役である柳澤義一氏及び対象者の社外監査役である井ノ上正男氏の3名)によって構成される本特別委員会を設置したとのことです。なお、本特別委員会の互選により、山崎長宏氏を本特別委員会の委員長として選定しているとのことです。本特別委員会の各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定の報酬を支払うものとしているとのことです。 | |

| そして、対象者は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(a)本取引の目的の合理性(本取引が対象者企業価値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b)本取引の取引条件の妥当性(本取引の実施方法や対価の種類の妥当性を含む。)に関する事項、(c)本取引の手続の公正性(いかなる公正性担保措置をどの程度講じるべきかの検討を含む。)に関する事項、(d)上記(a)ないし(c)その他の事項を踏まえ、対象者取締役会が本取引の実施(本公開買付けに関する意見表明を含む。)を決定することが少数株主に不利益か否か(以下(a)ないし(d)の事項を「本諮問事項」といいます。)について諮問し、これらの点についての答申書を対象者に提出することを委嘱したとのことです。 |

| また、本特別委員会への諮問にあたり、対象者取締役会は、本取引に関する決定を行うに際して、本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本取引について妥当でないと判断した場合には、本取引を行う旨の意思決定(本公開買付けに関する対象者の賛同及び応募推奨を内容とする意見表明を含む。)を行わないこととしているとのことです。また、対象者は、提案者との間で本取引の取引条件等に関する協議・交渉を行う権限を本特別委員会に付与しているとのことです。同時に、本特別委員会に対して、(ⅰ)本特別委員会は、必要と認めるときは、委員長の選定その他の本特別委員会の運営に関する事項を、その過半数の決議により定めることができること、(ⅱ)本特別委員会は、対象者の費用負担のもと、本取引に係る調査(本取引に関係する対象者の役員若しくは従業員又は本取引に係る対象者のアドバイザーに対し、本諮問事項の検討に必要な事項について質問を行い、説明又は助言を求めることを含む。)を行うことができること、(ⅲ)本特別委員会は、本特別委員会自ら提案者(本取引に係る提案者のアドバイザーを含む。)と協議・交渉することができ、また、その判断により、対象者の役職員(利益相反のおそれがないものに限る。)をして、上記協議・交渉に関与させることができること、加えて、提案者との交渉を対象者の社内者やアドバイザー等が行う場合でも、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、取引条件に関する交渉過程に実質的に影響を与えることができること(ⅳ)本特別委員会において答申に係る意見が全員一致により調わなかった場合は、委員の過半数により承認された結論を本特別委員会の答申内容とするが、かかる答申内容の全部又は一部について異なる意見を有する委員は、自らの意見を答申内容に付記するよう求めることができること、(ⅴ)議事運営上の便宜の観点から、本特別委員会に対象者の役員若しくは従業員又は本取引に係る対象者のアドバイザーが陪席する場合であっても、本特別委員会は、当該陪席者に対し、適宜、退席を求めることができること、(ⅵ)本特別委員会は、必要と認めるときは、対象者の費用負担のもと、本特別委員会独自の弁護士、算定機関、公認会計士その他のアドバイザーを選任することができ、また、本特別委員会は、本取引に係る対象者のアドバイザーを指名し、又は変更を求めることができるほか、対象者のアドバイザーに対して必要な指示を行うことができることを決議しているとのことです。 | |

| そして、対象者は、TMI総合法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補者の独立性及び適格性等についても確認を行い、本特別委員会の委員の候補者が、永谷栄一郎氏、永谷泰次郎氏、丸の内キャピタル、公開買付者、丸の内キャピタル3号ファンド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド、三菱商事及び三菱HCキャピタル株式会社からの独立性を有すること、及び本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことを確認した上で、本特別委員会の委員の選定をしているとのことです。また、対象者は、提案者から、永谷祐一郎氏が本取引後に公開買付者に再出資すること及び迫本栄二氏が本取引後に公開買付者に再出資する可能性があることを伝えられた際に、本特別委員会の委員が永谷祐一郎氏及び迫本栄二氏から独立していることを確認しているとのことです。また、対象者は、提案者から、三菱商事が本取引後も引き続き対象者の株主としての立場を維持することを伝えられた際に、本特別委員会の委員が三菱商事から独立していることを確認しており、三菱HCキャピタルが公開買付者に出資することを伝えられた際にも、本特別委員会の委員が三菱HCキャピタル株式会社から独立していることを確認しているとのことです。なお、対象者は、当初から上記の3氏を本特別委員会の委員として選任しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。 | |