有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

- 【提出】

- 2023/02/21 9:00

- 【資料】

- PDFをみる

届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額、表紙

① 当初申込期間(2023年3月9日から2023年3月28日まで)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)およびフィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の合計で1,500億円を上限とします。

② 継続申込期間(2023年3月29日から2024年5月16日まで)

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)、フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)およびフィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の合計で1,500億円を上限とします。

② 継続申込期間(2023年3月29日から2024年5月16日まで)

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

ファンドの名称

(1)【ファンドの名称】

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」を「Aコース」、「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」を「Bコース」といいます。)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)」を「Aコース」、「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」を「Bコース」といいます。)

内国投資信託受益証券の形態等

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。

ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

発行(売出)価額の総額、証券情報

(3)【発行(売出)価額の総額】

当初申込期間:Aコース、Bコース、追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」(注)の合計で1,500億円を上限とします。

継続申込期間:各ファンドにつき2兆円を上限とします。

(注)追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

当初申込期間:Aコース、Bコース、追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」(注)の合計で1,500億円を上限とします。

継続申込期間:各ファンドにつき2兆円を上限とします。

(注)追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

発行(売出)価格、証券情報

(4)【発行(売出)価格】

当初申込期間:受益権1口当たり1円とします。

継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額*1とします。

*1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権総口数で除して得た受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。

基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞にAコースは「FグロオポA」、Bコースは「FグロオポB」としてそれぞれ略称で掲載されています。

当初申込期間:受益権1口当たり1円とします。

継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額*1とします。

*1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日*2における受益権総口数で除して得た受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。

基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞にAコースは「FグロオポA」、Bコースは「FグロオポB」としてそれぞれ略称で掲載されています。

申込手数料、証券情報

(5)【申込手数料】

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に3.30%*(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

販売会社によっては、各コース間の乗り換え(以下「スイッチング」といいます。)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に3.30%*(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

販売会社によっては、各コース間の乗り換え(以下「スイッチング」といいます。)によるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

申込単位、証券情報

(6)【申込単位】

① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。

② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。

② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

申込期間、証券情報

(7)【申込期間】

当初申込期間:2023年3月9日から2023年3月28日まで

継続申込期間:2023年3月29日から2024年5月16日まで

※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

当初申込期間:2023年3月9日から2023年3月28日まで

継続申込期間:2023年3月29日から2024年5月16日まで

※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

申込取扱場所、証券情報

(8)【申込取扱場所】

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

販売会社においてお申込みを行なうものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

払込期日、証券情報

(9)【払込期日】

<当初申込期間>取得申込者は、当初申込期間中に申込代金*を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。当初申込期間を通じた発行価額の総額は、ファンドの当初設定日(2023年3月29日)に、販売会社から、委託会社の指定する口座を経由して、ファンドの受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。

<継続申込期間>取得申込者は、申込代金*を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。

ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。

* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいいます。以下同じ。

<当初申込期間>取得申込者は、当初申込期間中に申込代金*を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。当初申込期間を通じた発行価額の総額は、ファンドの当初設定日(2023年3月29日)に、販売会社から、委託会社の指定する口座を経由して、ファンドの受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。

<継続申込期間>取得申込者は、申込代金*を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。

ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。

* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいいます。以下同じ。

払込取扱場所、証券情報

(10)【払込取扱場所】

申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。

販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

振替機関に関する事項、証券情報

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

その他、証券情報

(12)【その他】

○ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

○ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

ファンドの目的及び基本的性格

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

② ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、Aコース、Bコース、追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」(注)の合計で1兆円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(注)追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

③ ファンドの基本的性格

ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。

商品分類表

「Aコース」、「Bコース」共通

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

海 外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

株 式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

「Aコース」

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

「Bコース」

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>その他資産(投資信託証券(株式(一般)))…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。

年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(除く日本)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

あり(フルヘッジ)…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。

なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

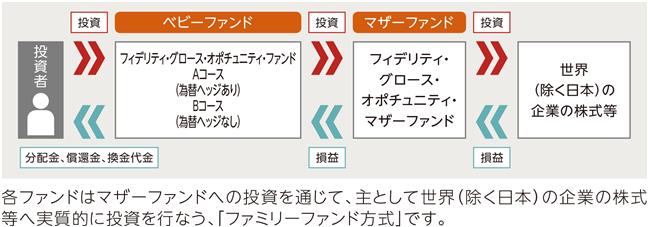

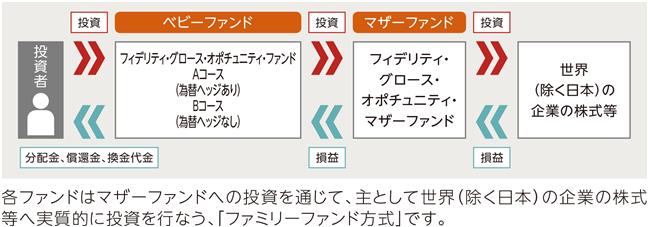

(参考)ファンドの仕組み

④ ファンドの特色

● フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

● 企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。

● 個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ*」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

*ボトム・アップ・アプローチとは、綿密な個別企業調査活動を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。

● マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

● Aコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。Bコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※ファンドは「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。

(参考)運用プロセス

① ファンドの目的

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

② ファンドの信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、Aコース、Bコース、追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」(注)の合計で1兆円を限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

(注)追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」および追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

③ ファンドの基本的性格

ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下のとおり分類されます。

商品分類表

「Aコース」、「Bコース」共通

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |

| 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |

(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

海 外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

株 式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分表

「Aコース」

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |

| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式(一般))) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル (除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり (フルヘッジ) なし |

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

「Bコース」

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |

| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(株式(一般))) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( ) | グローバル (除く日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり ( ) なし |

(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>その他資産(投資信託証券(株式(一般)))…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。

年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(除く日本)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除く日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

あり(フルヘッジ)…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。

なし…目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。

(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

(参考)ファンドの仕組み

④ ファンドの特色

● フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

● 企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。

● 個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ*」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。

*ボトム・アップ・アプローチとは、綿密な個別企業調査活動を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。

● マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

● Aコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。Bコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※ファンドは「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。

(参考)運用プロセス

ファンドの沿革

(2)【ファンドの沿革】

2023年3月9日 ファンドの募集開始

2023年3月29日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始(予定)

2023年3月9日 ファンドの募集開始

2023年3月29日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始(予定)

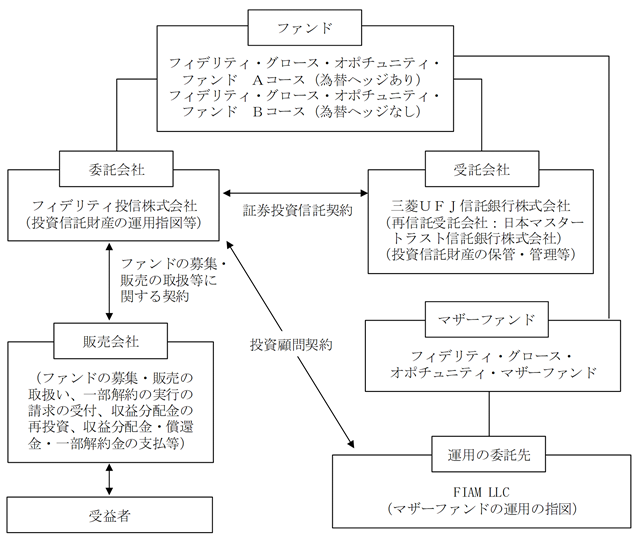

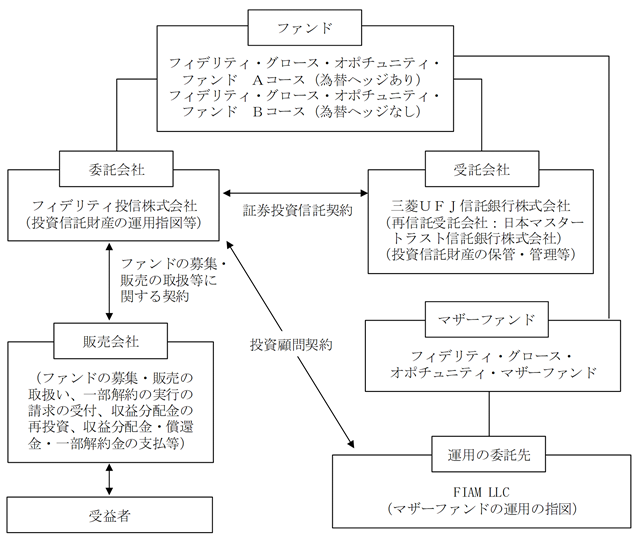

ファンドの仕組み

(3)【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み

ファンドの仕組みは以下の通りです。

② 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社

ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。

(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

(c)販売会社

ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。

(d)運用の委託先:FIAM LLC(所在地:米国)

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。

ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

(参考)

FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。

※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

(a)受託会社と締結している契約

ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。

(b)販売会社と締結している契約

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。

(c)運用の委託先と締結している契約

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。

④ 委託会社の概況(2022年12月末日現在)

(a)資本金の額 金10億円

(b)沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立

1987年2月20日 投資顧問業の登録

同年6月10日 投資一任業務の認可取得

1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更

同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

(c)大株主の状況

① ファンドの仕組み

ファンドの仕組みは以下の通りです。

② 委託会社およびファンドの関係法人

委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。

(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社

ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。

(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。

(c)販売会社

ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。

(d)運用の委託先:FIAM LLC(所在地:米国)

委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ないます。

ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。

(参考)

FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLCは米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。

※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

(a)受託会社と締結している契約

ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。

(b)販売会社と締結している契約

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。

(c)運用の委託先と締結している契約

委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。

④ 委託会社の概況(2022年12月末日現在)

(a)資本金の額 金10億円

(b)沿革

1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立

1987年2月20日 投資顧問業の登録

同年6月10日 投資一任業務の認可取得

1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更

同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営

2007年9月30日 金融商品取引業の登録

(c)大株主の状況

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |

| フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木七丁目7番7号 | 20,000株 | 100% |

投資方針

(1)【投資方針】

① 基本方針

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

② 運用方法

(a)投資対象

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

(b)投資態度

1.フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

3.Aコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。Bコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

③ ファンドのベンチマーク

ファンドはベンチマークを設けておりません。

① 基本方針

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

② 運用方法

(a)投資対象

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。

(b)投資態度

1.フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

3.Aコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。Bコースは、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

③ ファンドのベンチマーク

ファンドはベンチマークを設けておりません。

投資対象

(2)【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲「(5)投資制限 ⑦から⑨」に定めるものに限ります。)

3.約束手形

4.金銭債権

(b)次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

② 運用の指図範囲等

(a)委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものならびに14.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

(b)上記(a)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの

① 投資の対象とする資産の種類

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲「(5)投資制限 ⑦から⑨」に定めるものに限ります。)

3.約束手形

4.金銭債権

(b)次に掲げる特定資産以外の資産

為替手形

② 運用の指図範囲等

(a)委託会社は、信託金を、主としてフィデリティ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものならびに14.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

(b)上記(a)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの

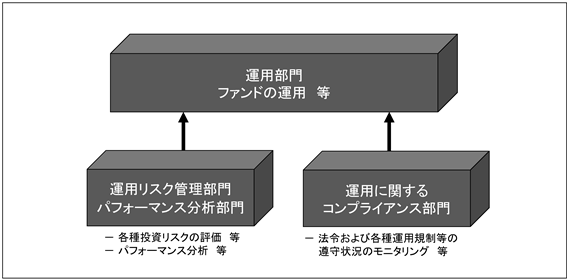

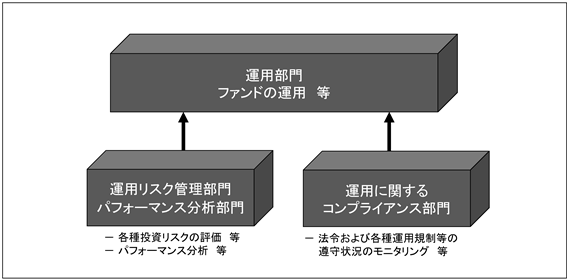

運用体制

(3)【運用体制】

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図に関する権限を委託します。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。

○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。

○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。

○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。

<ファンドの運用体制に対する管理等>投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。

※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図に関する権限を委託します。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。

○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。

○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。

○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。

○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。

<ファンドの運用体制に対する管理等>投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。

※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。

分配方針

(4)【分配方針】

① 収益分配方針

毎決算時(原則毎年8月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。

(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

② 利益の処理方式

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

① 収益分配方針

毎決算時(原則毎年8月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。

(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

② 利益の処理方式

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

投資制限

(5)【投資制限】

<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 株式への実質投資割合※には制限を設けません。

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑥ 信用取引の指図範囲

(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(b)上記(a)の信用取引の指図は、下記1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ下記1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑦ 先物取引等の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

(b)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

(c)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑧ スワップ取引の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(d)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を下記1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

(b)上記(a)1.から2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑪ 有価証券の借入れの指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

⑫ 有価証券の空売りの指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない有価証券または上記⑪の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(b)上記(a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑬ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑭ 資金の借入れ

(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内

(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

⑮ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

(参考情報)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドの概要

1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2.運用方法

(1) 投資対象

世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ないます。

② 株式への投資は、高位を維持することを基本とします。

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(3)投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>① 株式への実質投資割合※には制限を設けません。

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑥ 信用取引の指図範囲

(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(b)上記(a)の信用取引の指図は、下記1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ下記1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売り出しにより取得する株券

5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

⑦ 先物取引等の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。

(b)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

(c)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑧ スワップ取引の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(d)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を下記1.から2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

(b)上記(a)1.から2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑪ 有価証券の借入れの指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

⑫ 有価証券の空売りの指図および範囲

(a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない有価証券または上記⑪の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(b)上記(a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑬ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑭ 資金の借入れ

(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内

(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

⑮ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

※ 「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。

(参考情報)

フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンドの概要

1.基本方針

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2.運用方法

(1) 投資対象

世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。

(2) 投資態度

① 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ないます。

② 株式への投資は、高位を維持することを基本とします。

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

(3)投資制限

① 株式への投資割合には制限を設けません。

② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。

④ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資リスク

(1)投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。

ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。

■主な変動要因

<価格変動リスク>基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

<為替変動リスク>Aコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Bコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

<エマージング市場に関わるリスク>エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

■その他の変動要因

<信用リスク>有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■その他の留意点

<クーリング・オフ>ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

<流動性リスク>ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

<デリバティブ(派生商品)に関する留意点>ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

<ファミリーファンド方式にかかる留意点>ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投

資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

<分配金に関する留意点>分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。

投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(2)投資リスクの管理体制

投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。

・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。

・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。

・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。

流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。

※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。

(3)販売会社に係る留意点

販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。

収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。

委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

(注)「Cコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)」)、「Dコース」(追加型証券投資信託「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」)の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。

申込手数料、ファンドの状況

(1)【申込手数料】

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に3.30%*(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に3.30%*(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申込時に販売会社にお支払いいただきます。

* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。

※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。

また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。

※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

換金(解約)手数料

(2)【換金(解約)手数料】

換金(解約)手数料はありません。

換金(解約)手数料はありません。

信託報酬等

(3)【信託報酬等】

① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.6445%(税抜1.495%)の率を乗じて得た額とします。

② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

<信託報酬等を対価とする役務の内容>

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。

マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.6445%(税抜1.495%)の率を乗じて得た額とします。

② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

| (年率/税抜) |

| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |

| 0.7375% | 0.7375% | 0.02% | 1.495% |

<信託報酬等を対価とする役務の内容>

| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |

| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 |

| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。

マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。

※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

その他の手数料等

(4)【その他の手数料等】

ファンドは以下の費用も負担します。

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用

② 先物取引やオプション取引等に要する費用

③ 借入有価証券に係る品借料

④ 外貨建資産の保管費用

⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

⑥ 投資信託財産に関する租税

⑦ 信託事務の処理に要する諸費用

⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息

⑨ その他、以下の諸費用

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。

上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記①~⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

ファンドは以下の費用も負担します。

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用

② 先物取引やオプション取引等に要する費用

③ 借入有価証券に係る品借料

④ 外貨建資産の保管費用

⑤ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用

⑥ 投資信託財産に関する租税

⑦ 信託事務の処理に要する諸費用

⑧ 受託会社の立替えた立替金の利息

⑨ その他、以下の諸費用

1.投資信託振替制度に係る手数料および費用

2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用

3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)

6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。

上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

なお、上記①~⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

課税上の取扱い

(5)【課税上の取扱い】

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

1.個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)

2.一部解約時および償還時の課税について

<個人の受益者の場合>一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

<法人の受益者の場合>一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

3.収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

② 個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1.個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2022年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。

① 個別元本方式について

1.個別元本について

追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)

2.一部解約時および償還時の課税について

<個人の受益者の場合>一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。

<法人の受益者の場合>一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

3.収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

② 個人、法人別の課税の取扱いについて

課税上は株式投資信託として取扱われます。

1.個人の受益者に対する課税

個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。

確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2022年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。

運用状況

ファンドは2023年3月29日に運用を開始する予定であり、本有価証券届出書提出日現在、資産を一切有していません。従って該当事項はありません。

投資状況

(1)【投資状況】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

投資有価証券の主要銘柄

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

投資不動産物件

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

純資産の推移

①【純資産の推移】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

分配の推移

②【分配の推移】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

収益率の推移

③【収益率の推移】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

設定及び解約の実績

(4)【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

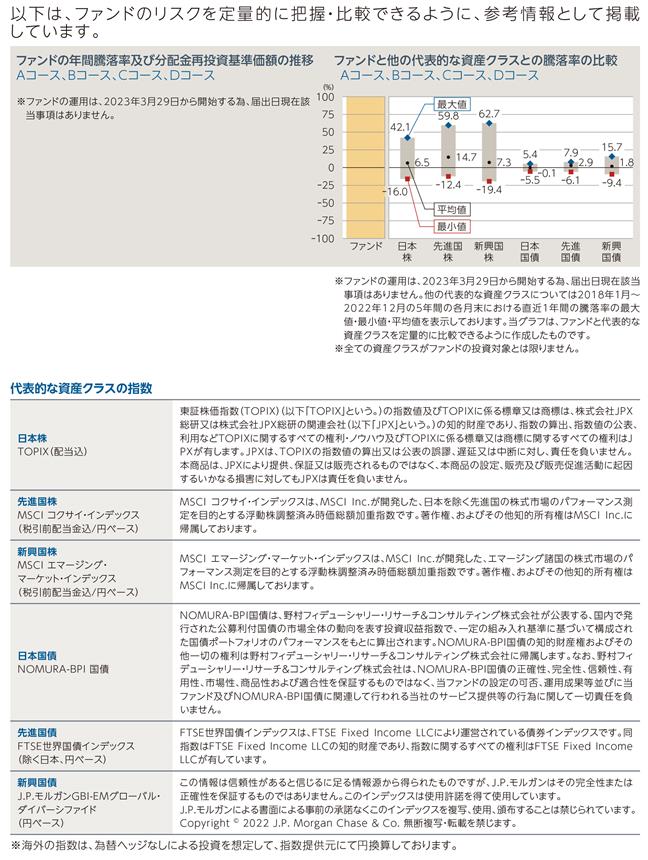

(参考情報)運用実績

<参考情報>

申込(販売)手続等

① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日の場合にはお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。

② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。

「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するものとします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。

③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)とします。

④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍とします。

⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。

⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いください。

⑧ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

⑨ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。

※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、当初申込期間に係る受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

換金(解約)手続等

① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないません。

一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。

② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。

③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、一部解約にあたり手数料はかかりません。

④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。

⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税金を差し引いた金額となります。

法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。

※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等においてお支払するものとします。

⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。

⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。

※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

資産の評価

(1)【資産の評価】

① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。

株式:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。

② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、各ファンドはそれぞれ「FグロオポA」および「FグロオポB」として略称で掲載されています。)

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。

株式:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。

② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、各ファンドはそれぞれ「FグロオポA」および「FグロオポB」として略称で掲載されています。)

なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

保管

(2)【保管】

該当事項はありません。

該当事項はありません。

信託期間

(3)【信託期間】

信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信託は終了します。

信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信託は終了します。

計算期間

(4)【計算期間】

ファンドの計算期間は、毎年8月21日から翌年8月20日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第1期の計算期間は信託契約締結日から2023年8月21日までとし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日までとします。

ファンドの計算期間は、毎年8月21日から翌年8月20日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、第1期の計算期間は信託契約締結日から2023年8月21日までとし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終了」による解約の日までとします。

その他、資産管理等の概要

(5)【その他】

(a)信託の終了

<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。

<信託契約に関する監督官庁の命令>委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。

※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。

<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

(b)投資信託約款の変更等

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(c)運用報告書の作成

委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付したものとみなします。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

(d)関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。

(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(f)公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。

(g)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(h)信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

(a)信託の終了

<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。

<信託契約に関する監督官庁の命令>委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。

※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。

<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

(b)投資信託約款の変更等

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(c)運用報告書の作成

委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付したものとみなします。

上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。

(d)関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。

(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(f)公告

委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。

(g)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(h)信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

受益者の権利等

(1)収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。

② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。

③ 受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。

② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(3)受益権の一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。

(4)反対者の買取請求権の不適用

ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

(5)帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

ファンドの経理状況(運用未開始)

第3【ファンドの経理状況】

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成する予定です。

ファンドの会計監査は、委託会社の指定する監査法人が行なう予定です。

ファンドは2023年3月29日から運用を開始する予定であるため、該当事項はありません。

ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成する予定です。

ファンドの会計監査は、委託会社の指定する監査法人が行なう予定です。

ファンドは2023年3月29日から運用を開始する予定であるため、該当事項はありません。

内国投資信託受益証券事務の概要

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換

該当事項はありません。

(2)受益者名簿

作成しません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。

(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

○ 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

○ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

○ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

○ 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。

(1)名義書換

該当事項はありません。

(2)受益者名簿

作成しません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。

(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

○ 受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

○ 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

○ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

○ 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。

委託会社等の概況

(1)資本金等(2022年12月末日現在)

| 資本金の額 | 金10億円 |

| 発行する株式の総数 | 80,000株 |

| 発行済株式総数 | 20,000株 |

| 最近5年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |

(2)委託会社等の機構

① 経営体制

委託会社は、監査役設置会社であります。

取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。

取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。

② 運用体制

投資信託の運用の流れは以下の通りです。

1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整えています。

2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。

3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。

事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2022年12月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託177本、単位型株式投資信託4本、親投資信託46本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額4,142,950,259,653円です。

委託会社等の経理状況

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(2021年4月1日から2021年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。第37期事業年度の中間会計期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。

貸借対照表、委託会社等の経理状況

(1)【貸借対照表】

| (単位:千円) | |||

| 第35期 (2021年3月31日) | 第36期 (2021年12月31日) | ||

| 資産の部 | |||

| 流動資産 | |||

| 現金及び預金 | 3,247,762 | 2,332,260 | |

| 立替金 | 55,896 | 10,825 | |

| 前払費用 | 33,253 | 391,344 | |

| 未収委託者報酬 | 6,757,847 | 5,945,170 | |

| 未収運用受託報酬 | 9,468,144 | 1,090,786 | |

| 未収収益 | 7,227 | 7,554 | |

| 未収入金 | *1 | 197,099 | 230,819 |

| 流動資産計 | 19,767,230 | 10,008,763 | |

| 固定資産 無形固定資産 | |||

| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 | |

| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 | |

| 投資その他の資産 | |||

| 長期貸付金 | *1 | 4,012,754 | 3,719,377 |

| 長期差入保証金 | 13,505 | 13,505 | |

| 繰延税金資産 | 378,891 | 218,947 | |

| その他 | 230 | 230 | |

| 投資その他の資産合計 | 4,405,381 | 3,952,060 | |

| 固定資産計 | 4,412,868 | 3,959,547 | |

| 資産合計 | 24,180,098 | 13,968,310 | |

| 負債の部流動負債 | |||

| 預り金 未払金 | *1 | 7 | 325 |

| 未払手数料 | 2,988,518 | 2,709,755 | |

| その他未払金 | 6,727,569 | 2,414,060 | |

| 未払費用 | 349,227 | 288,865 | |

| 未払法人税等 | 483,198 | 15,600 | |

| 未払消費税等 | 1,276,957 | 633,070 | |

| 賞与引当金 | 1,074,712 | 1,037,307 | |

| その他流動負債 | 355 | 355 | |

| 流動負債合計 | 12,900,547 | 7,099,341 | |

| 固定負債 | |||

| 長期賞与引当金 | 210,912 | 389,323 | |

| 退職給付引当金 | 1,942,812 | 1,998,303 | |

| 固定負債合計 | 2,153,725 | 2,387,627 | |

| 負債合計 | 15,054,272 | 9,486,968 | |

| 純資産の部 | |||

| 株主資本 | |||

| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |

| 利益剰余金 | |||

| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 | |

| その他利益剰余金 | |||

| 繰越利益剰余金 | 7,875,826 | 3,231,341 | |

| 利益剰余金合計 | 8,125,826 | 3,481,341 | |

| 株主資本合計 | 9,125,826 | 4,481,341 | |

| 純資産合計 | 9,125,826 | 4,481,341 | |

| 負債・純資産合計 | 24,180,098 | 13,968,310 |

損益計算書、委託会社等の経理状況

(2)【損益計算書】

| (単位:千円) | |||

| 第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||

| 営業収益 | |||

| 委託者報酬 | 35,304,609 | 33,458,146 | |

| 運用受託報酬 | 10,862,519 | 2,247,705 | |

| その他営業収益 | 113,747 | 123,584 | |

| 営業収益計 | 46,280,877 | 35,829,436 | |

| 営業費用 | *1 | ||

| 支払手数料 | 16,235,726 | 15,249,826 | |

| 広告宣伝費 | 265,312 | 221,226 | |

| 調査費 | |||

| 調査費 | 515,713 | 415,452 | |

| 委託調査費 | 9,748,114 | 6,177,490 | |

| 営業雑経費 | |||

| 通信費 | 30,346 | 45,710 | |

| 印刷費 | 48,792 | 42,662 | |

| 協会費 | 22,019 | 19,694 | |

| その他 | 288 | 216 | |

| 営業費用計 | 26,866,314 | 22,172,280 | |

| 一般管理費 | |||

| 給料 | |||

| 給料・手当 | 2,533,226 | 1,881,393 | |

| 賞与 | 2,260,530 | 1,831,999 | |

| 福利厚生費 | 578,598 | 421,801 | |

| 交際費 | 6,471 | 4,232 | |

| 旅費交通費 | 15,854 | 5,368 | |

| 租税公課 | 209,635 | 100,646 | |

| 弁護士報酬 | 14,658 | 2,224 | |

| 不動産賃貸料・共益費 | 559,825 | 308,067 | |

| 退職給付費用 | 224,469 | 194,768 | |

| 消耗器具備品費 | 3,121 | 5,503 | |

| 事務委託費 | 4,604,958 | 3,898,698 | |

| 諸経費 | 268,414 | 224,902 | |

| 一般管理費計 | 11,279,765 | 8,879,607 | |

| 営業利益 | 8,134,797 | 4,777,549 | |

| 営業外収益 | |||

| 受取利息 | *1 | 19,911 | 18,850 |

| 保険配当金 | 8,005 | 8,869 | |

| 為替差益 | 9,074 | - | |

| 雑益 | 2,461 | 2,451 | |

| 営業外収益計 | 39,452 | 30,171 | |

| 営業外費用 | |||

| 寄付金 | - | 2,790 | |

| 為替差損 | - | 59,075 | |

| 営業外費用計 | - | 61,865 | |

| 経常利益 | 8,174,250 | 4,745,855 | |

| 特別損失 | |||

| 特別退職金 | 37,362 | 59,274 | |

| 事務過誤損失 | 24,478 | 2,386 | |

| 特別損失計 | 61,841 | 61,661 | |

| 税引前当期純利益 | 8,112,409 | 4,684,194 | |

| 法人税、住民税及び事業税 | 2,591,057 | 1,368,735 | |

| 法人税等調整額 | (151,011) | 159,943 | |

| 法人税等合計 | 2,440,046 | 1,528,678 | |

| 当期純利益 | 5,672,362 | 3,155,515 |

株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況

(3)【株主資本等変動計算書】

第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)

第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

| 株主資本 | 純資産合計 | |||||

| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||

| 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||

| 繰越利益剰余金 | ||||||

| 当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 2,203,463 | 2,453,463 | 3,453,463 | 3,453,463 |

| 当期変動額 | ||||||

| 当期純利益 | - | - | 5,672,362 | 5,672,362 | 5,672,362 | 5,672,362 |

| 当期変動額合計 | - | - | 5,672,362 | 5,672,362 | 5,672,362 | 5,672,362 |

| 当期末残高 | 1,000,000 | 250,000 | 7,875,826 | 8,125,826 | 9,125,826 | 9,125,826 |

第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)

| 株主資本 | 純資産合計 | |||||

| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||

| 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||

| 繰越利益剰余金 | ||||||

| 当期首残高 | 1,000,000 | 250,000 | 7,875,826 | 8,125,826 | 9,125,826 | 9,125,826 |

| 当期変動額 | ||||||