有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)

③戦略

人財育成方針

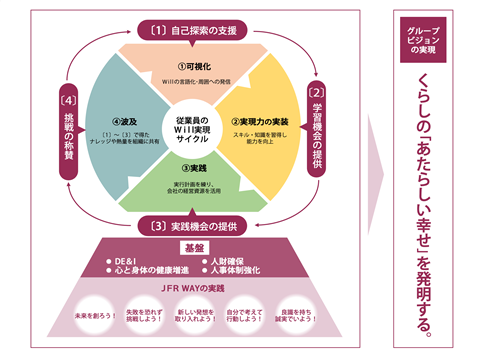

従業員の意志・意欲、内発的動機を起点としたWill実現サイクルを「可視化」「実現力の実装」実践」「波及」という4プロセスで捉え、それぞれに効果的な人事施策を実行することを通じて、従業員の挑戦と学習を支援・伴走していきます。またこれに加え、ビジョン実現に向けて私たちが大切にする考え方「JFR WAY」を実践することで、このサイクルを加速させていきます。

<従業員のWill実現サイクル> [1]自己探索の支援

[1]自己探索の支援

質の高い1on1を通じて、従業員一人ひとりが潜在的に持っているWillの探索と言語化に伴走し、人財の特長・志向性に沿ったキャリア形成・能力開発を支援していきます。

また、主な伴走者であるマネジメント層への教育を通じて、心理的安全性の高い職場づくり、気づきや本音を引き出す対話力の強化、従業員の強みや個性を伸ばす育成力の向上を促進していきます。

[2]学習機会の提供

従業員の自律的なキャリア形成・能力開発を支援すべく、公募型研修の拡充や教育研修費の補助、またグループの全従業員が利用可能な自己研鑽学習のためのポータルサイト「JFRカレッジ」を運営し、職種や勤務地に制限されることなく、自らの意志と選択により学ぶことができる環境を整備していきます。

また、仕事という実践の場を通じてWill実現に取り組み、自組織をはじめグループ全体の変革をリードしていく人財を育成するための「変革リーダー育成研修(T3研修)」等にも取り組んでいきます。

[3]実践機会の提供

従業員の挑戦・Willの実践に向けた様々な仕組みを提供していきます。具体的には、従業員がマネジメント層と共創して取り組む「RED」の活用推進や、会社の枠を越えた新たな事業領域の挑戦に向けた様々な仕組み(出資先を含むグループ外への出向・グループ公募制度など)の構築に取り組んでいきます。

[4]挑戦の称賛

人財が成長する過程において、「挑戦すること」は非常に重要なファクターであると考えています。挑戦した結果、それが叶えば自信に繋がり、新たな挑戦に向かうエネルギーとなります。また想い通りにいかなかったとしても、挑戦する過程で得られた気づきや発見が、次に繋がる大切な学びになると考えています。

このため当社は、結果・成果にこだわりながらも、まずは「従業員が勇気を持って挑戦したこと」そのものを称賛し、評価します。そして、その挑戦する姿勢・熱量が周囲の心を動かし、誰かの新しいWillの芽生えに繋がると考えています。この熱量の伝播を社内に広く波及させていくことで、従業員のWill実現サイクルをパワフルに循環させていきます。

社内環境整備

・ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

多様な個性を取り入れ、組織の力に変換していくことが持続的な成長の実現につながると考えています。そのために、若手の抜擢登用からミドル・シニア層の活性化まで、全ての従業員がその特性を活かして活躍できる環境を整えていきます。特に、従業員の半数以上が女性である当社グループにおいては、「女性活躍推進」をさらに進めることが不可欠であり、これまで取り組んできた職場環境整備・働き方改革に加えて、従業員一人ひとりに寄り添った育成プランの立案や管理職登用後の定期的なフォローを強化していきます。

また、年齢・性別・働き方などから生じるアンコンシャス・バイアスを払拭し、人財の特性や志向性にあった登用・役割付与を実現していきます。

・人財確保

当社が「価値共創リテーラーグループ」へ進化を遂げるためには、3つの共創価値を創り出せる人財の確保・拡充が欠かせません。これに向けて当社は、人事体制の強化とアルムナイ・リファラルなどの採用ルートの拡大を行い、採用力の向上を図っていきます。

特に、採用ターゲットとして、新卒・若手人財に加え、高い専門性を持つ不動産・金融・財務等の人財を積極的に採用していきます。また、リテール事業においては、顧客ニーズをくみ取り新たなコンテンツやサービスを創造できる人財、デジタルトランスフォーメーションを牽引するデジタル人財を中心に採用を進めていきます。

また、これと並行して賃金政策や職場環境整備にも取組み、人財の定着支援を行います。

・心と身体の健康増進

従業員がエネルギー高く挑戦し続けるには、心と身体が健康であることが前提です。定期的にサーベイを行い、その結果を経営層・部門・従業員それぞれと共有し、改善につながるアクションを立案・実行するPDCAサイクルを丁寧に回していくことを通じて、従業員の創造性・生産性の高いアウトプットを支えていきます。

・人事体制の強化

従業員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮するためには、人事部門の役割がこれまで以上に重要となります。採用・配置・育成・評価などの現場課題にスピーディーかつ適切に対応するべく、人事部門の専門性を高めると共に、業務の効率化を進めます。また、経営層や事業部門責任者のビジネス・パートナーとして貢献できる体制づくりに取り組みます。

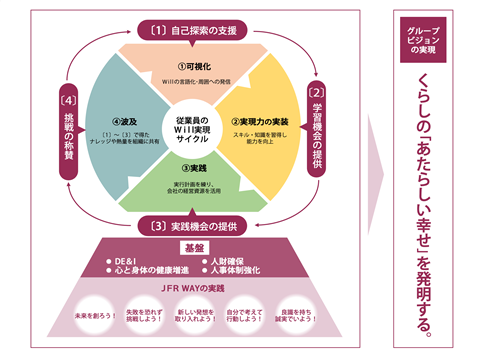

人財育成方針

従業員の意志・意欲、内発的動機を起点としたWill実現サイクルを「可視化」「実現力の実装」実践」「波及」という4プロセスで捉え、それぞれに効果的な人事施策を実行することを通じて、従業員の挑戦と学習を支援・伴走していきます。またこれに加え、ビジョン実現に向けて私たちが大切にする考え方「JFR WAY」を実践することで、このサイクルを加速させていきます。

<従業員のWill実現サイクル>

[1]自己探索の支援

[1]自己探索の支援質の高い1on1を通じて、従業員一人ひとりが潜在的に持っているWillの探索と言語化に伴走し、人財の特長・志向性に沿ったキャリア形成・能力開発を支援していきます。

また、主な伴走者であるマネジメント層への教育を通じて、心理的安全性の高い職場づくり、気づきや本音を引き出す対話力の強化、従業員の強みや個性を伸ばす育成力の向上を促進していきます。

[2]学習機会の提供

従業員の自律的なキャリア形成・能力開発を支援すべく、公募型研修の拡充や教育研修費の補助、またグループの全従業員が利用可能な自己研鑽学習のためのポータルサイト「JFRカレッジ」を運営し、職種や勤務地に制限されることなく、自らの意志と選択により学ぶことができる環境を整備していきます。

また、仕事という実践の場を通じてWill実現に取り組み、自組織をはじめグループ全体の変革をリードしていく人財を育成するための「変革リーダー育成研修(T3研修)」等にも取り組んでいきます。

[3]実践機会の提供

従業員の挑戦・Willの実践に向けた様々な仕組みを提供していきます。具体的には、従業員がマネジメント層と共創して取り組む「RED」の活用推進や、会社の枠を越えた新たな事業領域の挑戦に向けた様々な仕組み(出資先を含むグループ外への出向・グループ公募制度など)の構築に取り組んでいきます。

[4]挑戦の称賛

人財が成長する過程において、「挑戦すること」は非常に重要なファクターであると考えています。挑戦した結果、それが叶えば自信に繋がり、新たな挑戦に向かうエネルギーとなります。また想い通りにいかなかったとしても、挑戦する過程で得られた気づきや発見が、次に繋がる大切な学びになると考えています。

このため当社は、結果・成果にこだわりながらも、まずは「従業員が勇気を持って挑戦したこと」そのものを称賛し、評価します。そして、その挑戦する姿勢・熱量が周囲の心を動かし、誰かの新しいWillの芽生えに繋がると考えています。この熱量の伝播を社内に広く波及させていくことで、従業員のWill実現サイクルをパワフルに循環させていきます。

社内環境整備

・ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

多様な個性を取り入れ、組織の力に変換していくことが持続的な成長の実現につながると考えています。そのために、若手の抜擢登用からミドル・シニア層の活性化まで、全ての従業員がその特性を活かして活躍できる環境を整えていきます。特に、従業員の半数以上が女性である当社グループにおいては、「女性活躍推進」をさらに進めることが不可欠であり、これまで取り組んできた職場環境整備・働き方改革に加えて、従業員一人ひとりに寄り添った育成プランの立案や管理職登用後の定期的なフォローを強化していきます。

また、年齢・性別・働き方などから生じるアンコンシャス・バイアスを払拭し、人財の特性や志向性にあった登用・役割付与を実現していきます。

・人財確保

当社が「価値共創リテーラーグループ」へ進化を遂げるためには、3つの共創価値を創り出せる人財の確保・拡充が欠かせません。これに向けて当社は、人事体制の強化とアルムナイ・リファラルなどの採用ルートの拡大を行い、採用力の向上を図っていきます。

特に、採用ターゲットとして、新卒・若手人財に加え、高い専門性を持つ不動産・金融・財務等の人財を積極的に採用していきます。また、リテール事業においては、顧客ニーズをくみ取り新たなコンテンツやサービスを創造できる人財、デジタルトランスフォーメーションを牽引するデジタル人財を中心に採用を進めていきます。

また、これと並行して賃金政策や職場環境整備にも取組み、人財の定着支援を行います。

・心と身体の健康増進

従業員がエネルギー高く挑戦し続けるには、心と身体が健康であることが前提です。定期的にサーベイを行い、その結果を経営層・部門・従業員それぞれと共有し、改善につながるアクションを立案・実行するPDCAサイクルを丁寧に回していくことを通じて、従業員の創造性・生産性の高いアウトプットを支えていきます。

・人事体制の強化

従業員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮するためには、人事部門の役割がこれまで以上に重要となります。採用・配置・育成・評価などの現場課題にスピーディーかつ適切に対応するべく、人事部門の専門性を高めると共に、業務の効率化を進めます。また、経営層や事業部門責任者のビジネス・パートナーとして貢献できる体制づくりに取り組みます。