有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

・株主、お客さま、地域社会、職員等ステークホルダーの利益を考慮し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速かつ果断な意思決定を行う適切なコーポレート・ガバナンス態勢を構築いたします。

・地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努めます。

・取締役会による業務執行の監督機能を一層充実させるため、社外取締役が役割を発揮するための態勢づくりに不断に取り組みます。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

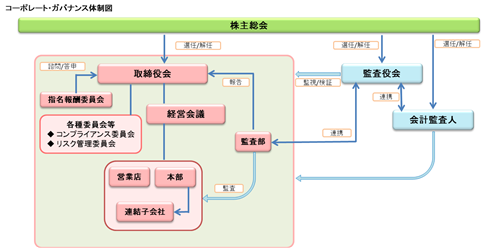

当行は、取締役会を経営の最高意思決定機関及び監督機関としており、その他経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等により、経営や業務執行の重要事項について経営判断を行っています。本報告書提出日現在の取締役は8名で、このうち3名が社外取締役であります。また、2018年11月より、取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。

当行は、監査役会設置会社として4名の監査役を選任し、そのうち3名は社外監査役を選任しております。各監査役は、取締役会のほか、各種重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、本部及び各営業店で、業務及び財産の状況を調査するなど、中立・公正な見地から客観的に経営及び業務執行に関する監査を行っており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保できていると考えております。

イ.取締役会

当行の取締役数は、本報告書提出日現在、8名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。取締役会は、法定の決議事項に加え、重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基準に基づき、報告を受け、協議を行い、又は決議しております。また、取締役は、自らの責任において、業務の健全性と適切性の確保に努めております。なお、取締役会は、毎月1回以上開催することとしております。

取締役会構成員(本報告書提出日現在)

取締役会長 森下 勝彦

取締役頭取 海治 勝彦(議長)

常務取締役 三宮 昌子

常務取締役 成瀬 洋

常務取締役 田村 忍

社外取締役 永房 展子

社外取締役 井奥 和男

社外取締役 近谷 逸郎

社外監査役 山田 浩

監査役 吉田 剛

社外監査役 久保田 寿一

社外監査役 清藤 智彦

ロ.経営会議

経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定及び経営の統制の適切性と円滑化の確保を図ることを目的としております。経営会議は、代表取締役及び経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に定めた取締役及び執行役員をもって構成しております。また、社外取締役及び監査役が出席して意見交換を行える体制としております。会議は、原則として毎月1回以上開催することとしております。

経営会議構成員(本報告書提出日現在)

取締役会長 森下 勝彦

取締役頭取 海治 勝彦(議長)

常務取締役 三宮 昌子

常務取締役 成瀬 洋

常務取締役 田村 忍

上席執行役員 営業本部副本部長 山本 一也

上席執行役員 事務システム部長 吉村 卓浩

執行役員 本店営業部長 松田 裕邦

執行役員 営業企画部長 深見 英治

執行役員 経営統括部長 寺川 智文

執行役員 久万川橋支店長 戸梶 由博

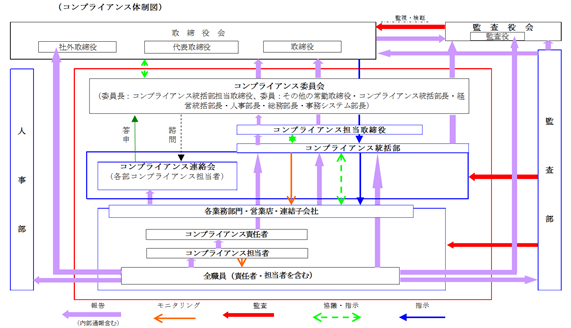

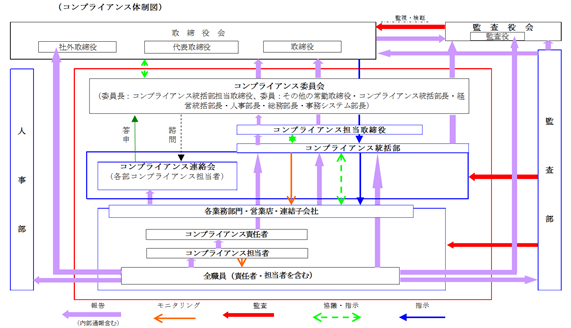

ハ.コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、委員長のコンプライアンス統括部担当取締役のほか、常勤取締役と5部長で構成しており、法令等を遵守し、自浄能力のある組織であり続けるために、コンプライアンスに関する事項について、報告を受け、協議を行い、又は決議しております。コンプライアンス委員会は、原則3カ月ごとに開催することとしておりますが、必要がある場合には随時開催しております。

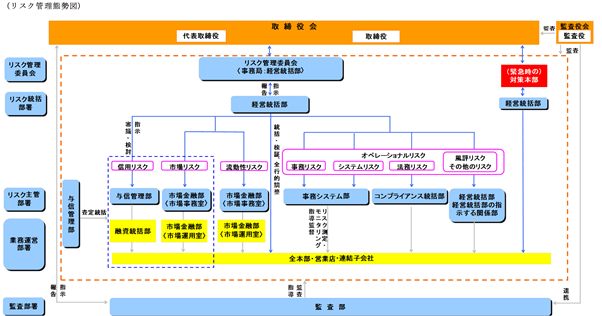

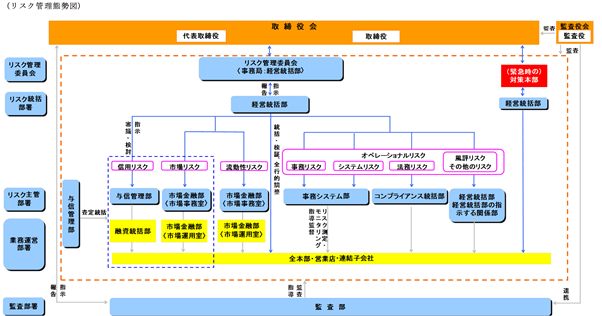

ニ.リスク管理委員会

リスク管理委員会は、委員長の経営統括部担当取締役のほか、常勤取締役、執行役員および経営統括部長で構成し、各種リスクをその特性に応じて適切に管理することにより、経営の健全性の確保と安定した収益の確保を図ることを目的に設置しており、リスク管理に関する幅広い事項について報告を受け、協議を行い、又は決議しております。リスク管理委員会は、毎月又は必要がある場合に随時開催しております。

ホ.監査役会

当行は、監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名で、このうち3名(常勤1名、非常勤2名)は社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッフを1名配置しております。また、当行の社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしております。

へ.指名報酬委員会

指名報酬委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)、社外監査役3名で構成しております。指名報酬委員会は、取締役等の候補者の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保することや、将来の経営陣の育成を含めた後継者計画を検討することを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。2020年度には委員会を9回開催して、取締役、執行役員の選任および監査役の選任ならびに役員報酬などを審議しました。

指名報酬委員会構成員(本報告書提出日現在)

取締役頭取 海治 勝彦

社外取締役 永房 展子(委員長)

社外取締役 井奥 和男

社外取締役 近谷 逸郎

社外監査役 山田 浩

社外監査役 久保田 寿一

社外監査役 清藤 智彦

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.企業倫理の確立

当行は、銀行に課せられた高い公共性と重い社会的使命を全うするため、法令等はもとより、社会的規範を厳格に遵守し、良識ある経営姿勢を維持しなければならないと考えております。こうした基本方針を堅持するために「行動憲章」を定めるとともに、全役職員に対し、行動憲章に則った行動指針「倫理法令遵守の基本方針(コンプライアンスポリシー)」を徹底しております。役職員一人ひとりが社会人としての良識を持ち、高い職業倫理観に裏付けられた自律をもってルールを遵守するとともに、内部検証の機能を発揮させることで、お客さまや地域社会からの信用・信頼を確保することを経営の基本としております。

ロ.アカウンタビリティーとディスクロージャー

当行は、株主、お客さま、地域社会、職員等といった、様々なステークホルダーからの信頼を得るためには、アカウンタビリティーと適切なディスクロージャーが非常に重要であると認識し、経営情報のタイムリーな開示に努めております。併せて、当行の経営内容等についての説明会も随時開催しております。

ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行では、健全で透明度の高い経営システムの構築を図っていくため、内部統制システムの整備を行っており、同システムを有効に機能させるために必要な情報伝達機能が確保されるよう、取締役会付議基準をはじめとした、様々なレポーティングラインを確立するとともに、内部通報制度(「企業倫理ホットライン」)を設け、非公式情報の伝達システムも構築しております。

内部統制システム構築のための基本方針を次のとおり定め、これらの取組みを通して、内部統制システムの整備を図っております。

1.取締役及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び職員等は、法令等の遵守は経営の最重要課題であると明記した「コンプライアンス規程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程類を遵守する。

(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関する事項について審議・決定し、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。

(3)コンプライアンスに関する統括部署としてコンプライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコンプライアンス責任者として、その下にコンプライアンス担当者を配置したコンプライアンス体制を構築する。

(4)事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、コンプライアンス統括部は全体の進捗状況及び評価等についてコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告する。

(5)コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとともに、各種研修の場においてもコンプライアンスについての啓蒙時間を設ける。

(6)不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや連続休暇制度等の職場離脱制度を実施する。

(7)法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性向上等のために「企業倫理ホットライン」を設け、この運営を確保するために「内部通報制度実施規程」を整備する。

(8)財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に基づき財務報告の有効性を確保するための体制を整備する。

(9)監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。

(10)監査役は、取締役及び職員等の法令等遵守体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制について、取締役が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規程類に基づき、適切に管理する。

(2)取締役の意思決定に係る文書については、各会議体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定めるとともに、議事録を作成し、適切に保存及び管理する。

(3)内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括部が一元管理するとともに、関係各部と連携して研修や臨店等で周知・徹底する。また、開示情報も経営統括部が統括・管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクについてリスク管理方針を定め、リスクを統合的に管理する。

(2)リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理する。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与える影響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急時の管理体制を敷く。

(3)取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執行を決定し、リスク管理に係る事項について付議または報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。

(4)リスク管理プログラム並びに各種施策を取締役会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況については担当取締役が取締役会に報告する。

(5)事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施するとともに取締役会に監査の実施状況および結果について定期的に報告する。

(6)自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を図るため、平時からの危機管理態勢を構築する。

(7)地震の発生や病原菌感染の拡大等においても、継続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に基づき、決済機能等を円滑に運行する体制を確保する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役及び職員等の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限規程を制定し業務遂行における取締役、本部及び営業店の各職位の権限と責任を明確にする。

(2)取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効率的に行うことができるように、各会議体の権限を明確にする。

(3)コンプライアンスに関する諸問題についてはコンプライアンス委員会で審議したうえで、取締役会に付議する。

5.次に掲げる体制その他の当行及び当行子会社から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制

① 関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理する。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

② 当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理する。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置する。

② 関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行う。

(4)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査する。

② 子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置する。

6.監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえで必要な人員を常時配置する。

7.前号の職員の取締役からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

(2)監査役の職務を補助する常勤者の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。

(3)監査役の職務を補助する常勤者の人事考課については、監査役会の同意を得る。

8.次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に関する体制

(1)当行の取締役及び職員等が監査役に報告をするための体制

① 当行の取締役及び職員等は、職務の執行状況等について、監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

② 内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて役職員が監査役に通報できる制度を定める。

③ 法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合に監査役に報告する時期・方法等について明記し、役職員に周知徹底する。

(2)子会社の取締役・監査役及び職員等又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制

① 子会社の役職員等は、職務の執行状況等について、当行監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

② 内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて子会社の役職員等が当行監査役に通報できる制度を定める。

9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)内部通報制度実施規程において、報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを定める。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役がその職務の執行について、当行に対して費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)株主総会に提出する監査役選任議案については、あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。

(2)監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出席できることを各規程において明記する。

(3)監査部監査で得た情報については必要に応じて監査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する旨を監査規程に定める。

(4)代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をする。

(5)監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めることができる。

(6)監査役及び監査役会が会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する体制を確保する。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求は断固として拒絶する。

(1)反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責任者とする。新聞報道や営業店等からの反社会的勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統括部署で一元管理する。

(2)「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に向けた取組みを推進する。

(3)反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。また、各地の公安委員会が開催する「不当要求防止責任者講習」を積極的に受講する。

ニ.リスク管理体制の整備の状況

当行ではリスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。そして、これらに基づき、リスク管理委員会や主管部が中心となって、業務運営に係るリスク管理に取組んでおります。また、より適正なリスクコントロールを行うための管理手法の高度化にも努めております。

ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制は、関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理しております。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制は、リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理しております。

また、当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理しております。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制は、子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置しております。

また、関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行っております。

(ニ)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制は、子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査しております。

また、子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置しております。

④ 種類株式

当行は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。

⑤ その他

当行は定款で以下の事項を定めております。

1.当行の取締役は13名以内とする。

2.当行の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

3.当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもってこれを行う。

4.当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものである。

5.当行は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる。これは、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものである。

6.当行は、会社法第427条第1項の規定により社外取締役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。これは、社外取締役に期待された役割を十分に発揮してもらうことを目的とするものである。

7.当行は、会社法第427条第1項の規定により社外監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。これは、社外監査役に期待された役割を十分に発揮してもらうことを目的とするものである。

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

・株主、お客さま、地域社会、職員等ステークホルダーの利益を考慮し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、迅速かつ果断な意思決定を行う適切なコーポレート・ガバナンス態勢を構築いたします。

・地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、コンプライアンスを重視する企業風土の醸成に努めます。

・取締役会による業務執行の監督機能を一層充実させるため、社外取締役が役割を発揮するための態勢づくりに不断に取り組みます。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

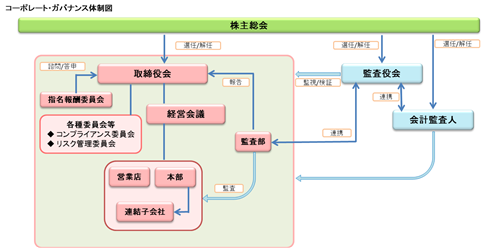

当行は、取締役会を経営の最高意思決定機関及び監督機関としており、その他経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等により、経営や業務執行の重要事項について経営判断を行っています。本報告書提出日現在の取締役は8名で、このうち3名が社外取締役であります。また、2018年11月より、取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。

当行は、監査役会設置会社として4名の監査役を選任し、そのうち3名は社外監査役を選任しております。各監査役は、取締役会のほか、各種重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、本部及び各営業店で、業務及び財産の状況を調査するなど、中立・公正な見地から客観的に経営及び業務執行に関する監査を行っており、経営監視機能の客観性及び中立性は確保できていると考えております。

イ.取締役会

当行の取締役数は、本報告書提出日現在、8名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。取締役会は、法定の決議事項に加え、重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基準に基づき、報告を受け、協議を行い、又は決議しております。また、取締役は、自らの責任において、業務の健全性と適切性の確保に努めております。なお、取締役会は、毎月1回以上開催することとしております。

取締役会構成員(本報告書提出日現在)

取締役会長 森下 勝彦

取締役頭取 海治 勝彦(議長)

常務取締役 三宮 昌子

常務取締役 成瀬 洋

常務取締役 田村 忍

社外取締役 永房 展子

社外取締役 井奥 和男

社外取締役 近谷 逸郎

社外監査役 山田 浩

監査役 吉田 剛

社外監査役 久保田 寿一

社外監査役 清藤 智彦

ロ.経営会議

経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定及び経営の統制の適切性と円滑化の確保を図ることを目的としております。経営会議は、代表取締役及び経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に定めた取締役及び執行役員をもって構成しております。また、社外取締役及び監査役が出席して意見交換を行える体制としております。会議は、原則として毎月1回以上開催することとしております。

経営会議構成員(本報告書提出日現在)

取締役会長 森下 勝彦

取締役頭取 海治 勝彦(議長)

常務取締役 三宮 昌子

常務取締役 成瀬 洋

常務取締役 田村 忍

上席執行役員 営業本部副本部長 山本 一也

上席執行役員 事務システム部長 吉村 卓浩

執行役員 本店営業部長 松田 裕邦

執行役員 営業企画部長 深見 英治

執行役員 経営統括部長 寺川 智文

執行役員 久万川橋支店長 戸梶 由博

ハ.コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、委員長のコンプライアンス統括部担当取締役のほか、常勤取締役と5部長で構成しており、法令等を遵守し、自浄能力のある組織であり続けるために、コンプライアンスに関する事項について、報告を受け、協議を行い、又は決議しております。コンプライアンス委員会は、原則3カ月ごとに開催することとしておりますが、必要がある場合には随時開催しております。

ニ.リスク管理委員会

リスク管理委員会は、委員長の経営統括部担当取締役のほか、常勤取締役、執行役員および経営統括部長で構成し、各種リスクをその特性に応じて適切に管理することにより、経営の健全性の確保と安定した収益の確保を図ることを目的に設置しており、リスク管理に関する幅広い事項について報告を受け、協議を行い、又は決議しております。リスク管理委員会は、毎月又は必要がある場合に随時開催しております。

ホ.監査役会

当行は、監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名で、このうち3名(常勤1名、非常勤2名)は社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッフを1名配置しております。また、当行の社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしております。

へ.指名報酬委員会

指名報酬委員会は、取締役4名(うち社外取締役3名)、社外監査役3名で構成しております。指名報酬委員会は、取締役等の候補者の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保することや、将来の経営陣の育成を含めた後継者計画を検討することを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。2020年度には委員会を9回開催して、取締役、執行役員の選任および監査役の選任ならびに役員報酬などを審議しました。

指名報酬委員会構成員(本報告書提出日現在)

取締役頭取 海治 勝彦

社外取締役 永房 展子(委員長)

社外取締役 井奥 和男

社外取締役 近谷 逸郎

社外監査役 山田 浩

社外監査役 久保田 寿一

社外監査役 清藤 智彦

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.企業倫理の確立

当行は、銀行に課せられた高い公共性と重い社会的使命を全うするため、法令等はもとより、社会的規範を厳格に遵守し、良識ある経営姿勢を維持しなければならないと考えております。こうした基本方針を堅持するために「行動憲章」を定めるとともに、全役職員に対し、行動憲章に則った行動指針「倫理法令遵守の基本方針(コンプライアンスポリシー)」を徹底しております。役職員一人ひとりが社会人としての良識を持ち、高い職業倫理観に裏付けられた自律をもってルールを遵守するとともに、内部検証の機能を発揮させることで、お客さまや地域社会からの信用・信頼を確保することを経営の基本としております。

ロ.アカウンタビリティーとディスクロージャー

当行は、株主、お客さま、地域社会、職員等といった、様々なステークホルダーからの信頼を得るためには、アカウンタビリティーと適切なディスクロージャーが非常に重要であると認識し、経営情報のタイムリーな開示に努めております。併せて、当行の経営内容等についての説明会も随時開催しております。

ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行では、健全で透明度の高い経営システムの構築を図っていくため、内部統制システムの整備を行っており、同システムを有効に機能させるために必要な情報伝達機能が確保されるよう、取締役会付議基準をはじめとした、様々なレポーティングラインを確立するとともに、内部通報制度(「企業倫理ホットライン」)を設け、非公式情報の伝達システムも構築しております。

内部統制システム構築のための基本方針を次のとおり定め、これらの取組みを通して、内部統制システムの整備を図っております。

1.取締役及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び職員等は、法令等の遵守は経営の最重要課題であると明記した「コンプライアンス規程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程類を遵守する。

(2)コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関する事項について審議・決定し、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。

(3)コンプライアンスに関する統括部署としてコンプライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコンプライアンス責任者として、その下にコンプライアンス担当者を配置したコンプライアンス体制を構築する。

(4)事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、コンプライアンス統括部は全体の進捗状況及び評価等についてコンプライアンス委員会及び取締役会へ報告する。

(5)コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとともに、各種研修の場においてもコンプライアンスについての啓蒙時間を設ける。

(6)不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや連続休暇制度等の職場離脱制度を実施する。

(7)法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性向上等のために「企業倫理ホットライン」を設け、この運営を確保するために「内部通報制度実施規程」を整備する。

(8)財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に基づき財務報告の有効性を確保するための体制を整備する。

(9)監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。

(10)監査役は、取締役及び職員等の法令等遵守体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制について、取締役が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規程類に基づき、適切に管理する。

(2)取締役の意思決定に係る文書については、各会議体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定めるとともに、議事録を作成し、適切に保存及び管理する。

(3)内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括部が一元管理するとともに、関係各部と連携して研修や臨店等で周知・徹底する。また、開示情報も経営統括部が統括・管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクについてリスク管理方針を定め、リスクを統合的に管理する。

(2)リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理する。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与える影響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急時の管理体制を敷く。

(3)取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執行を決定し、リスク管理に係る事項について付議または報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。

(4)リスク管理プログラム並びに各種施策を取締役会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況については担当取締役が取締役会に報告する。

(5)事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施するとともに取締役会に監査の実施状況および結果について定期的に報告する。

(6)自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を図るため、平時からの危機管理態勢を構築する。

(7)地震の発生や病原菌感染の拡大等においても、継続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に基づき、決済機能等を円滑に運行する体制を確保する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役及び職員等の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限規程を制定し業務遂行における取締役、本部及び営業店の各職位の権限と責任を明確にする。

(2)取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効率的に行うことができるように、各会議体の権限を明確にする。

(3)コンプライアンスに関する諸問題についてはコンプライアンス委員会で審議したうえで、取締役会に付議する。

5.次に掲げる体制その他の当行及び当行子会社から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制

① 関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理する。

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

② 当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理する。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置する。

② 関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行う。

(4)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査する。

② 子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置する。

6.監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえで必要な人員を常時配置する。

7.前号の職員の取締役からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

(2)監査役の職務を補助する常勤者の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。

(3)監査役の職務を補助する常勤者の人事考課については、監査役会の同意を得る。

8.次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に関する体制

(1)当行の取締役及び職員等が監査役に報告をするための体制

① 当行の取締役及び職員等は、職務の執行状況等について、監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

② 内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて役職員が監査役に通報できる制度を定める。

③ 法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合に監査役に報告する時期・方法等について明記し、役職員に周知徹底する。

(2)子会社の取締役・監査役及び職員等又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制

① 子会社の役職員等は、職務の執行状況等について、当行監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

② 内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて子会社の役職員等が当行監査役に通報できる制度を定める。

9.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)内部通報制度実施規程において、報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを定める。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役がその職務の執行について、当行に対して費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)株主総会に提出する監査役選任議案については、あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。

(2)監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出席できることを各規程において明記する。

(3)監査部監査で得た情報については必要に応じて監査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する旨を監査規程に定める。

(4)代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をする。

(5)監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めることができる。

(6)監査役及び監査役会が会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する体制を確保する。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求は断固として拒絶する。

(1)反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責任者とする。新聞報道や営業店等からの反社会的勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統括部署で一元管理する。

(2)「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に向けた取組みを推進する。

(3)反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。また、各地の公安委員会が開催する「不当要求防止責任者講習」を積極的に受講する。

ニ.リスク管理体制の整備の状況

当行ではリスク管理態勢の強化・充実を経営の最重要課題と認識し、取締役会等が積極的に関与しながら、リスク管理の基本的方針となる「リスク管理方針」と信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク等の各種リスクの管理規程やリスク毎の年度管理プログラム等を定めております。そして、これらに基づき、リスク管理委員会や主管部が中心となって、業務運営に係るリスク管理に取組んでおります。また、より適正なリスクコントロールを行うための管理手法の高度化にも努めております。

ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

(イ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制は、関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項については随時報告を求めて、適切に管理しております。

(ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制は、リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理しております。

また、当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画(BCP)を定め、経営統括部が統括的に管理しております。

(ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制は、子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置しております。

また、関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行っております。

(ニ)子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制は、子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において子会社の法令等の遵守状況等について監査しております。

また、子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置しております。

④ 種類株式

当行は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行しております。

⑤ その他

当行は定款で以下の事項を定めております。

1.当行の取締役は13名以内とする。

2.当行の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

3.当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもってこれを行う。

4.当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものである。

5.当行は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる。これは、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものである。

6.当行は、会社法第427条第1項の規定により社外取締役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。これは、社外取締役に期待された役割を十分に発揮してもらうことを目的とするものである。

7.当行は、会社法第427条第1項の規定により社外監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。これは、社外監査役に期待された役割を十分に発揮してもらうことを目的とするものである。