有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)経営方針

当社グループは「For the ocean, for life -海といのちの未来をつくる-」をパーパスとして定め、海を起点とした価値創造力で食を通じて人も地球も健康にする「ソリューションカンパニー」への変革を目指してまいります。

また、当社グループはミッションとして「私たちは誠実を旨とし、本物・安心・健康な「食」から広がる豊かなくらしとしあわせに貢献します」を当社グループが果たす使命とし、全員で共有し、実践してまいります。

(2)経営戦略等

本物・安心・健康な「食」から広がる豊かなくらしとしあわせに貢献することが当社グループが果たす使命であり、食品安全を基盤とした品質保証体制、リスク管理体制及びグループガバナンス体制の強化に、引き続き取り組んでまいります。

また、2025年度から2027年度までの3カ年を対象とする、グループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」を策定いたしました。計画の策定にあたりましては、企業価値向上と持続的成長の実現に向け、新長期ビジョンを設定いたしました。

まず、新長期ビジョンの設定にあたり、当社のアイデンティティに基づいた「海と地球環境」と「食といのち」の2つのレンズを通して、私たちを取り巻く様々な社会課題とマテリアリティとの関連性を整理し、当社が事業活動を通じて取り組むべき課題を以下のとおりフォーカスしております。

(当社が事業活動を通じて取り組むべき社会テーマ)

・気候変動

・地球・海洋環境

・生態系バランス

・循環型社会

・食の安全・安心

・栄養バランス

・多様な食文化・ライフスタイル

・サステナブルな事業性

以上のテーマに対して、「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」を通じて、ソリューションを提案してまいります。

当社グループの強みの源泉である「資源調達力」、高度な食品加工技術力により、新たな価値提案を可能とする「加工技術力」、そして、多様なニーズに最適な食材をお届けする「食材提供力」、これら3つの強みを消費者起点のバリューサイクルによって、価値創造を更に強化してまいります。

消費者起点のバリューサイクルとは、消費者ニーズをしっかりと捉える「マーケティング」、そのニーズにこたえる、サステナブルで健康的なタンパク質を提案するための「研究・開発」、その2つの機能に、当社の強みである「調達」、「加工」、「食材提供力」の3つを繋げていき、そこで得たマーケットデータを更に活用してサイクルを回していく仕組みであります。

この価値創造の仕組みを、グローカルに展開することで、世界規模の社会課題に対し「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」の実現を通じ、ソリューションを提案してまいります。

また、新たな価値創造を実現するために、当社グループ内部のつながりを強めることはもちろんのこと、外部ステークホルダーの皆様とも連携を積極的に図り、イノベーションを追求してまいります。

更に、この連携をより一層強化するため、DXを推進するとともに、これまでのやり方や考え方にとらわれず、変化を受け入れ、挑戦し、共創していく企業文化を醸成してまいります。

以上の新長期ビジョン達成に向け、グループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」の3年間においては、「バリューサイクルの構築」、「グローカル戦略の推進」、「挑戦と共創の企業文化を醸成」の3つのアクションを着実に推進した上で安定的なキャッシュを創出し、収益性と資本効率の向上に努め、積極的な成長投資を実施するとともに、適切な財務バランスを維持しつつ、株主還元を充実させることにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。

(3)経営環境

当社グループを取り巻く事業環境については、原材料及びエネルギー価格の高騰や、米国政府の経済政策を受けた世界経済の先行き不透明感の増大、ロシア・ウクライナ問題、中東情勢をはじめとした地政学リスクの高まり等、引き続き予断を許さない状況が継続するとともに、10年、100年先を見据えると当社グループを取り巻く環境は更に予測困難性が高まるものと考えております。

そのような経営環境が予想される中、当社はこれから先の100年を踏まえ、持続的な成長を目指し、食を通じて、人も地球も健康にする、ソリューションカンパニーへと変革してまいります。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025年度から2027年度までの3カ年を対象とするグループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」の策定にあたり、当社グループは以下を主要な課題と捉えました。

(当社が捉える主要な課題)

• 環境的、経済的に持続可能性の高い事業への選択と集中

• 収益安定・向上のための事業構造改革、及び川下戦略強化

• 食材流通、加工食品領域における海外展開の強化

• 国内の生産拠点最適化へ向けた取組みの加速

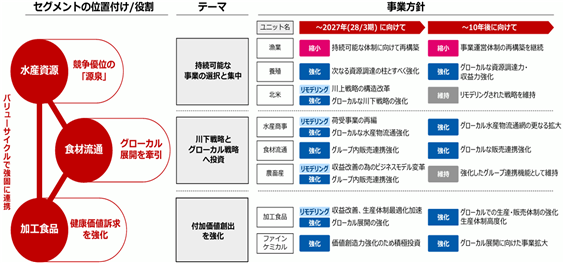

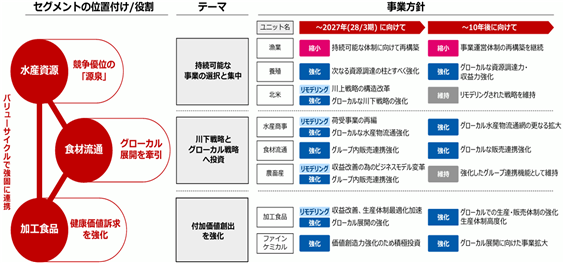

新中期経営計画期間においては、事業セグメント毎のテーマ及び事業方針を明確に定めた上で、各課題の解決に取り組んでまいります。

(事業セグメント毎のテーマ及び事業方針)

また、長期的には、「資源調達力」、「加工技術力」、「食材提供力」という3つの強みを、消費者起点のバリューサイクルによって価値創造力を強化した上で、その仕組みを国内外各エリアのニーズに合わせ「グローカル」に展開することで、「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」を実現してまいります。

当社グループは、「魚」をコアにした水産食品企業グループであり、同種の事業を同じ視点で評価できる組織体系を構築し、バリューチェーンの強化を図るため、「水産資源」、「食材流通」、「加工食品」の3つを報告セグメントとしております。

なお、次期における事業ユニットの編成については、主に事業類似性の観点から「水産資源」の北米ユニットにおける欧州事業を「食材流通」の水産商事ユニットに移管します。

各事業の次期における対処すべき課題は次のとおりであります。

水産資源事業

水産資源事業は、持続可能な資源調達へ向けたビジネスモデル変革を推進します。バリューサイクルを強化するために、川下戦略を推進して付加価値を向上させ、事業ボラティリティを軽減してまいります。

漁業ユニットは、燃油などの操業コストが引き続き高止まりすると見込まれますが、環境的及び経済的に不採算な事業・船の選択と集中を図るほか、新船を投入することにより操業効率を改善してまいります。

養殖ユニットは、当面ブリ・カンパチの相場が高値で推移し、生産コストも高値が継続すると見込まれますが、高水温対策を進め原価低減を図るほか、アジアを中心とした輸出拡大に取り組んでまいります。

北米ユニットは、主力のスケソウダラの相場は今後も改善が続く見通しです。生産拠点の統合などによる生産コスト低減は徐々に効果がでてきており、引き続き、収益性が高い製品の製造比率を上げ、生産性の向上と取扱数量の拡大に努めてまいります。

食材流通事業

食材流通事業は、グローカル戦略を推進し、海外展開を強化してまいります。グループにおける川下戦略をけん引する役割を担い、グローカルでの食材流通網の拡大を積極的に図ってまいります。

水産商事ユニットは、米国の関税の動向によっては、水産物の相場が下がる可能性も考えられますが、現在の国内水産物需要は安定しており、相場・在庫共に堅調に推移すると予想されます。欧州においては、更なる事業領域及び販売網の拡大を図ってまいります。国内・欧州共に、グループ内連携を一層加速させ、強固な事業基盤を構築してまいります。

食材流通ユニットは、冷凍食品・水産品・畜産品・農産品など全てのカテゴリーの商品を、外食・宅配生協・量販店・介護・CVS・給食などの顧客起点で販売強化してまいります。また、海外も含めグループ内の全体最適を推し進め、ニーズに応える付加価値商品の生産及び販売における効率化を推進し、収益の向上に努めてまいります。

農畜産ユニットは、国内外に渡る多様な調達網を活用し、市場のニーズに対応した商品や相場の影響を受けづらい高付加価値商品へ注力すると共に、グループ内連携強化により販路の拡大と収益の最大化を図ってまいります。

加工食品事業

加工食品事業は、国内の生産体制の最適化を継続して進めると共に、グローカルで求められる健康価値を提供してまいります。

加工食品ユニットは、国内においては、事業構造の見直しと転換を図ると共に、主力商品の販売拡大と宣伝広告の強化を進めます。また、海外では、北米向けの販売における関税影響が懸念されますが、商品開発や販路開拓による販売増加及び生産性向上に努め、収益を確保してまいります。

ファインケミカルユニットは、機能性表示取得による既存製品の深堀や医薬原薬事業の拡大を図るほか、微細藻類DHA事業への参入を進め、事業規模拡大に努めてまいります。

(5)目標とする経営指標

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)経営方針

当社グループは「For the ocean, for life -海といのちの未来をつくる-」をパーパスとして定め、海を起点とした価値創造力で食を通じて人も地球も健康にする「ソリューションカンパニー」への変革を目指してまいります。

また、当社グループはミッションとして「私たちは誠実を旨とし、本物・安心・健康な「食」から広がる豊かなくらしとしあわせに貢献します」を当社グループが果たす使命とし、全員で共有し、実践してまいります。

(2)経営戦略等

本物・安心・健康な「食」から広がる豊かなくらしとしあわせに貢献することが当社グループが果たす使命であり、食品安全を基盤とした品質保証体制、リスク管理体制及びグループガバナンス体制の強化に、引き続き取り組んでまいります。

また、2025年度から2027年度までの3カ年を対象とする、グループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」を策定いたしました。計画の策定にあたりましては、企業価値向上と持続的成長の実現に向け、新長期ビジョンを設定いたしました。

まず、新長期ビジョンの設定にあたり、当社のアイデンティティに基づいた「海と地球環境」と「食といのち」の2つのレンズを通して、私たちを取り巻く様々な社会課題とマテリアリティとの関連性を整理し、当社が事業活動を通じて取り組むべき課題を以下のとおりフォーカスしております。

(当社が事業活動を通じて取り組むべき社会テーマ)

・気候変動

・地球・海洋環境

・生態系バランス

・循環型社会

・食の安全・安心

・栄養バランス

・多様な食文化・ライフスタイル

・サステナブルな事業性

以上のテーマに対して、「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」を通じて、ソリューションを提案してまいります。

当社グループの強みの源泉である「資源調達力」、高度な食品加工技術力により、新たな価値提案を可能とする「加工技術力」、そして、多様なニーズに最適な食材をお届けする「食材提供力」、これら3つの強みを消費者起点のバリューサイクルによって、価値創造を更に強化してまいります。

消費者起点のバリューサイクルとは、消費者ニーズをしっかりと捉える「マーケティング」、そのニーズにこたえる、サステナブルで健康的なタンパク質を提案するための「研究・開発」、その2つの機能に、当社の強みである「調達」、「加工」、「食材提供力」の3つを繋げていき、そこで得たマーケットデータを更に活用してサイクルを回していく仕組みであります。

この価値創造の仕組みを、グローカルに展開することで、世界規模の社会課題に対し「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」の実現を通じ、ソリューションを提案してまいります。

また、新たな価値創造を実現するために、当社グループ内部のつながりを強めることはもちろんのこと、外部ステークホルダーの皆様とも連携を積極的に図り、イノベーションを追求してまいります。

更に、この連携をより一層強化するため、DXを推進するとともに、これまでのやり方や考え方にとらわれず、変化を受け入れ、挑戦し、共創していく企業文化を醸成してまいります。

以上の新長期ビジョン達成に向け、グループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」の3年間においては、「バリューサイクルの構築」、「グローカル戦略の推進」、「挑戦と共創の企業文化を醸成」の3つのアクションを着実に推進した上で安定的なキャッシュを創出し、収益性と資本効率の向上に努め、積極的な成長投資を実施するとともに、適切な財務バランスを維持しつつ、株主還元を充実させることにより、企業価値の向上に取り組んでまいります。

(3)経営環境

当社グループを取り巻く事業環境については、原材料及びエネルギー価格の高騰や、米国政府の経済政策を受けた世界経済の先行き不透明感の増大、ロシア・ウクライナ問題、中東情勢をはじめとした地政学リスクの高まり等、引き続き予断を許さない状況が継続するとともに、10年、100年先を見据えると当社グループを取り巻く環境は更に予測困難性が高まるものと考えております。

そのような経営環境が予想される中、当社はこれから先の100年を踏まえ、持続的な成長を目指し、食を通じて、人も地球も健康にする、ソリューションカンパニーへと変革してまいります。

(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025年度から2027年度までの3カ年を対象とするグループ新中期経営計画「For the ocean, for life 2027」の策定にあたり、当社グループは以下を主要な課題と捉えました。

(当社が捉える主要な課題)

• 環境的、経済的に持続可能性の高い事業への選択と集中

• 収益安定・向上のための事業構造改革、及び川下戦略強化

• 食材流通、加工食品領域における海外展開の強化

• 国内の生産拠点最適化へ向けた取組みの加速

新中期経営計画期間においては、事業セグメント毎のテーマ及び事業方針を明確に定めた上で、各課題の解決に取り組んでまいります。

(事業セグメント毎のテーマ及び事業方針)

また、長期的には、「資源調達力」、「加工技術力」、「食材提供力」という3つの強みを、消費者起点のバリューサイクルによって価値創造力を強化した上で、その仕組みを国内外各エリアのニーズに合わせ「グローカル」に展開することで、「持続的なタンパク質の提供」と「健康価値の創造」を実現してまいります。

当社グループは、「魚」をコアにした水産食品企業グループであり、同種の事業を同じ視点で評価できる組織体系を構築し、バリューチェーンの強化を図るため、「水産資源」、「食材流通」、「加工食品」の3つを報告セグメントとしております。

なお、次期における事業ユニットの編成については、主に事業類似性の観点から「水産資源」の北米ユニットにおける欧州事業を「食材流通」の水産商事ユニットに移管します。

各事業の次期における対処すべき課題は次のとおりであります。

水産資源事業

水産資源事業は、持続可能な資源調達へ向けたビジネスモデル変革を推進します。バリューサイクルを強化するために、川下戦略を推進して付加価値を向上させ、事業ボラティリティを軽減してまいります。

漁業ユニットは、燃油などの操業コストが引き続き高止まりすると見込まれますが、環境的及び経済的に不採算な事業・船の選択と集中を図るほか、新船を投入することにより操業効率を改善してまいります。

養殖ユニットは、当面ブリ・カンパチの相場が高値で推移し、生産コストも高値が継続すると見込まれますが、高水温対策を進め原価低減を図るほか、アジアを中心とした輸出拡大に取り組んでまいります。

北米ユニットは、主力のスケソウダラの相場は今後も改善が続く見通しです。生産拠点の統合などによる生産コスト低減は徐々に効果がでてきており、引き続き、収益性が高い製品の製造比率を上げ、生産性の向上と取扱数量の拡大に努めてまいります。

食材流通事業

食材流通事業は、グローカル戦略を推進し、海外展開を強化してまいります。グループにおける川下戦略をけん引する役割を担い、グローカルでの食材流通網の拡大を積極的に図ってまいります。

水産商事ユニットは、米国の関税の動向によっては、水産物の相場が下がる可能性も考えられますが、現在の国内水産物需要は安定しており、相場・在庫共に堅調に推移すると予想されます。欧州においては、更なる事業領域及び販売網の拡大を図ってまいります。国内・欧州共に、グループ内連携を一層加速させ、強固な事業基盤を構築してまいります。

食材流通ユニットは、冷凍食品・水産品・畜産品・農産品など全てのカテゴリーの商品を、外食・宅配生協・量販店・介護・CVS・給食などの顧客起点で販売強化してまいります。また、海外も含めグループ内の全体最適を推し進め、ニーズに応える付加価値商品の生産及び販売における効率化を推進し、収益の向上に努めてまいります。

農畜産ユニットは、国内外に渡る多様な調達網を活用し、市場のニーズに対応した商品や相場の影響を受けづらい高付加価値商品へ注力すると共に、グループ内連携強化により販路の拡大と収益の最大化を図ってまいります。

加工食品事業

加工食品事業は、国内の生産体制の最適化を継続して進めると共に、グローカルで求められる健康価値を提供してまいります。

加工食品ユニットは、国内においては、事業構造の見直しと転換を図ると共に、主力商品の販売拡大と宣伝広告の強化を進めます。また、海外では、北米向けの販売における関税影響が懸念されますが、商品開発や販路開拓による販売増加及び生産性向上に努め、収益を確保してまいります。

ファインケミカルユニットは、機能性表示取得による既存製品の深堀や医薬原薬事業の拡大を図るほか、微細藻類DHA事業への参入を進め、事業規模拡大に努めてまいります。

(5)目標とする経営指標

| 25年度計画 (A) | 27年度目標 (B) | 24年度実績 (C) | 差異 (A)-(C) | 差異 (B)-(C) | |

| 営業利益(億円) | 270 | 400 | 304 | △34 | 96 |

| EBITDA(億円) | 500 | 640 | 516 | △16 | 124 |

| ROIC | 4.0% | 5.0% | 4.3% | △0.3pt | 0.7pt |

| ROE | 7.5% | 9.0% | 10.7% | △3.2pt | △1.7pt |

| ネットD/Eレシオ | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 0.0pt | 0.0pt |