有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)

② 戦略

当社グループでは、人財は企業における重要な資産(アセット)であり、人財こそが企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上の原動力であると捉え、多様な価値観とバックグラウンドを持つ社員が個々の能力を最大限に発揮できる職場や環境づくりに努めるとともに、イノベーションを継続的に創出できる人財改革・風土改革に取り組み、社会的価値創出企業の変革を着実に進めております。

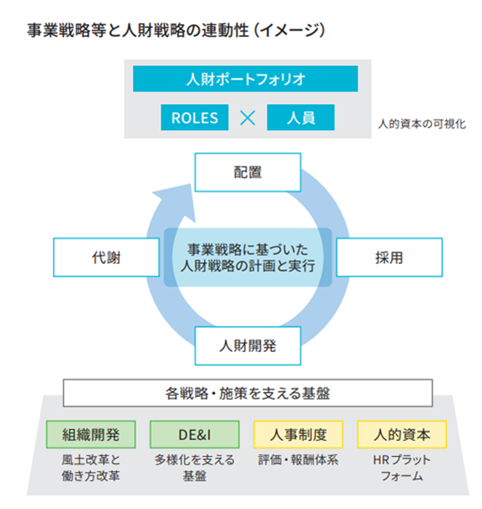

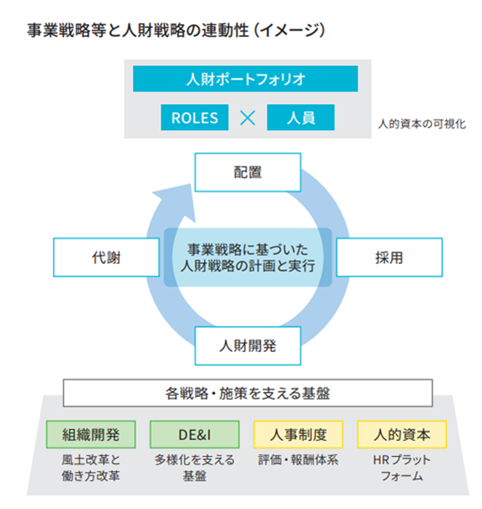

■ROLESを軸とした人的資本サイクル

先見性と洞察力、テクノロジー、ビジネスエコシステムを掛け合わせ、社会課題解決を目指していくには、顧客・パートナーを巻き込み、ビジョンや価値観を共有して、ともに新しい社会価値を創出していける人財が必要です。

当社グループでは、重点施策の一つとして人財戦略に取り組んでおります。「Vision2030」に向けた「経営方針(2021-2023)」では、多様な人財の価値を最大限引き出す人的資本経営をより強化するため、タレントマネジメントシステムの構築・運用と、ROLESを軸とする「HRアーキテクチャ」をもとに、人財マネジメント、人財開発施策を推進してまいりました。ROLESとは当社グループにおける「業務遂行上における役割」のことで、業務内容(JOB)および 業務遂行上必要となる役割やスキルを定義したものであり、経営戦略に基づいた各事業戦略で必要とする人的資本の種類・質・量を可視化する中核概念です。ROLESを人財ポートフォリオ(部門/組織/事業領域/年代別など)として取りまとめ可視化することで、アサインメントやローテーションの促進、育成強化対象者の選出など、組織の人財マネジメントに活用しております。また当社グループでは、持続的なイノベーション創出のため、組織内の人財の多様性に加え、イントラパーソナル・ダイバーシティ(個人内の多様性)を重要視しており、一人が複数の役割(ROLE)を担うことで多様性を広げ、イノベーションを創出できる風土の醸成を目指しております。

「経営方針(2021-2023)」におけるその他主要施策としては、「事業戦略と人財戦略の連動強化・リソースマネジメント」「キャリア自律・リスキリングの促進や人事制度改定など、人財の価値創出を極大化する仕組み・環境づくり」「DX人財やビジネスプロデュース人財など、重点分野をリードする人財の獲得と育成」などに注力してまいりました。今後も経営方針、各事業戦略と人財戦略を連動させ、注力すべき領域に積極的に投資していくとともに、経営リーダーの育成や働き方改革、組織・人財開発、DE&I施策など、従来から取り組んでいる施策についても、継続して推進してまいります。

■ビジネスプロデュース人財

当社グループでは、社会インパクトを自ら創出でき、事業創出に関する専門性を持つ人財を「ビジネスプロデュース人財」と呼び、KPI(マテリアリティ目標として、2021年度から2023年度で対象となるROLESの熟達度が最上位となる社員数を2倍にする)を定めて育成に取り組んでまいりました。2010年度から2022年度まで13年間、事業創出の実践力を習得する育成プログラム「Next Principal」(総受講者数は405人)の実施や、2017年度から毎月1回、始業前の時間に、スタートアップの技術やサービスなどを紹介する場「Morning Challenge」を開催しております。役員から社員まで毎回500人から800人の社員が自主的に参加しており、2023年度からは「Morning Challenge」のスピンオフ会として、昼休みの時間を活用し、よりインタラクティブな対話の場である「モアチャレ」を開始し、毎回100人から150人程度の社員が自主的に参加しております。こうした人財育成プログラムや、コミュニティの創出を通して、確実に社員の意識や行動変容が進んでおり、2021年度から2023年度の目標であるビジネスプロデュース人財は、目標の40名を上回る57名となり、社会課題解決に向けた新規ビジネスの創出につながっております。今後も、より実践力を意識した育成プログラムへの見直しや戦略的な出向等、人財交流スキームの導入などにより、ビジネスプロデュース人財の育成をさらに強化してまいります。

■キャリア自律・リスキリングの促進

当社グループでは、コーポレートステートメントおよびPurposeに掲げる先見性と洞察力を磨き、時代とともに変化する社会課題を解決していくうえで、一人ひとりの個人が主体となって自らのキャリアを構築していくことが不可欠であると考え、社員のスキル・能力開発や組織力強化などに投資し、イノベーションを生み出す多様な人財およびシステム実装力を備えた人財の能力強化を図っております。具体的には、上司と部下による定期的なキャリア面談、「ユアタイム(1on1)」、年代別キャリアデザイン研修、キャリアコンサルタント資格を持つ社員によるキャリア相談等を通じて、主体的なキャリア構築を支援しております。また、自主参加型のプログラム、社内公募制度、社内外の副業、ROLESを軸とした育成プログラム、オンライン型自己学習プログラム等の整備により、今後も社員自らチャレンジできる機会を拡充し、一人ひとりのキャリア・ウェルビーイングの追求を推進してまいります。

■風土改革とエンゲージメント向上

当社グループでは、「Purpose」を軸として、一人ひとりが「個」の多様性を高め、互いの個性を尊重し合い、自らの個性や能力を最大限発揮できる風土醸成を目指しております。

施策推進にあたっては、経営層によるモニタリングを行いながら、以下の「DE&I推進」、「働きがいのある職場づくり」をはじめとした様々な取り組みを行っております。

エンゲージメント向上施策としては、全グループ社員を対象に、2013年度から定期的にエンゲージメントサーベイを実施しており、サーベイの結果は経営陣も含めて分析し、分析結果と外部コンサルタントのアドバイスのもと、各部門の責任者が自組織の課題に対するアクションプランを設定・推進し、組織づくりに取り組んでおります。

■DE&I推進

DE&I推進にあたっては、当社グループの全役職員対象のeラーニングの実施や各種セミナーを通じて、心理的安全性やインクルージョン、エクイティ、対話文化といったDE&I風土醸成に向けた全体的な取り組みを実施するとともに、様々な属性の社員に対する取り組みを両輪で進めております。これらの取り組みが評価され、「D&I AWARD」において2年連続で最高位であるベストワークプレイスを取得しております。

(a)DE&Iダイアローグ

対話文化の醸成そのものがDE&I推進へつながると考え、対話型組織開発の取り組みである、DE&Iダイアローグ活動を2020年度より展開しております。本活動では、コーポレート部門主導ではなく、社員が主体的に自組織や会社をより良くするために、現場部門のトップマネジメント層とその配下メンバーが協力し、対話を軸としたさまざまな取り組みを行っております。開始以降、毎年新規の参加者や取り組みが加わり、活動の参加者が企画した取り組み数は30を超え、延べ500人以上が参加し、現場部門の活動が継続・拡大しております。しかしながら、現場部門での活動は一部の組織に留まっていることから、更なる対話文化醸成に向けて、活動を継続してまいります。

(b)女性活躍推進

当社グループではマテリアリティにおいて、2026年4月1日時点で女性管理職比率を18%以上にするというKPIを設定しております。また、当社単体では、女性活躍推進法に基づく行動計画において、2025年度までに「女性管理職の人数を2020年度の2倍」「女性役員比率20%」の目標を定め、取り組みを進めております。女性社員の主体的なキャリア形成と管理職としてのマインド醸成を課題と捉え、女性向け階層別プログラムや、多様な人財をマネジメントするための管理職向けプログラムを実施しております。さらに、女性の管理職登用に向けて計画的な育成と人財パイプライン形成、グループでの推進強化のため、組織およびグループ各社が策定した管理職登用計画のもと、サステナビリティ委員会や取締役会にてモニタリングや報告の仕組みを構築しております。対外的には、WEPs(Women’s Empowerment Principles)への賛同、日本経済団体連合会の「2030年30%へのチャレンジ」への賛同など、社外イニシアチブに積極的に参加しております。その結果、2024年4月1日時点で、当社グループの女性管理職比率は11.2%、当社単体の女性管理職数は96名、女性役員比率は17.1%となっております。さらに女性活躍を加速させるべく、今後は女性社員の個々の課題に寄り添った育成・登用支援を実施してまいります。

(c)ライフイベントを前提とした両立やキャリア構築支援

育児・介護と仕事を両立するための充実した制度の整備や、セミナーやeラーニング等の施策により、ライフイベントも仕事も充実したキャリアを築き、一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、両立支援を推進してまいりました。その結果、育児との両立に関しては、女性社員の育児休業(以降、「育休」)の取得率・復職率は10年以上ほぼ100%を継続しております。一方で、男性社員の育休取得率は上昇傾向にあるものの、男女差があることが課題と捉えております。今後は、男女ともに家事や育児に向き合い、育児と仕事を両立していくことを目的として、男性育休取得を推進してまいります。

(d)LGBTQへの理解・支援施策

性的指向や性自認、性表現に関わらず全ての人財が活躍できる環境づくりを目指し、性的マイノリティに関する方針を明文化するとともに、配偶者・家族に関わる制度の同性パートナーへの適用や、全グループ社員向けeラーニング等の施策を実施してまいりました。これらが評価され、PRIDE指標では2021年度から3年連続でゴールドを取得しております。当事者が安心して能力を発揮できるよう、正しい知識の習得と理解浸透に向けた施策を継続して行ってまいります。

(e)障害者雇用の維持・拡大

当社グループでは、障害がある方の採用から入社後のフォローまで、一貫してサポートを行う体制を構築しております。2018年2月にBIPROGYチャレンジド㈱を設立し、ICTを活用したWebアクセシビリティ検査を主業務とした完全在宅型の就業を実現しております。また、障害がある方が農作業を通じて心身の健康を保ち、やりがいのある仕事に取り組んでもらうことを目的に、2020年8月に第一農園、2022年6月に第二農園を開園しました。さらに、2023年4月からは本社内に社員の健康維持・リフレッシュを目的にマッサージルームを開所し、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ視覚障害者の雇用を実現する等、今後も積極的にグループ内における職域開拓を進め、障害がある方の雇用促進に努めてまいります。

(f)経験者採用者のオンボーディング

新しい知識や経験、専門性などを獲得する手段として異業種も対象に積極的に経験者採用を行っております。2023年度はBIPROGYで約100名を採用し、全採用者数のうち約5割を占めております。経験者採用者に対しては、企業風土や会社制度の理解促進のため、入社後にフォローアッププログラムを実施しており、早期の組織定着とパフォーマンス発揮を支援しております。2023年度は経験者採用者が気軽に人脈形成が図れる場を提供し、早期の定着を支援する取り組みを行っております。

■働きがいのある職場づくり

多様な人財が、最大限に能力を発揮することができる働きがいのある組織・職場づくりを行うことは、成長と競争力の源泉となると考え、「Purpose浸透」「ユアタイム」「働き方改革」「健康経営」を通じて、これを支えております。

(a)Purpose浸透

2023年度はPurposeの社内浸透度調査を実施し、調査結果を踏まえた施策を展開しました。役員をはじめとする上位マネジメント層約100名に対して、社外の有識者・実践者の講演聴講によるPurpose経営の理解や、マイパーパスの深掘、組織のPurpose作成のワークショップ等を開催した他、ミドルマネジメント層によるPurpose浸透の討議会を半年間実施し、マネジメント層のPurpose経営の理解促進を図りました。今後もエンゲージメントサーベイに併せて浸透度調査を実施し、調査結果を踏まえた効果的な浸透施策を実施してまいります。

(b)ユアタイム

上司と部下との対話を行う「ユアタイム(1on1)」の実践により、リアル、テレワークに関わらず、より深いコミュニケーションの実現に取り組んでおります。管理職に対しては、「ユアタイム」を効果的に進めるスキル(コーチング、ティーチング、フィードバック)の向上と支援を目的として、ユアタイム説明会・ガイドやツールの提供・悩みについて情報交換を行うワークショップなどの施策も実施しております。その結果、2023年度調査ではユアタイムを実施している管理職の約80%が信頼関係の構築や社員の自律と成長といった効果を実感することができております。一方、実践している管理職は全体の約35%に留まっており、新しい人事制度の運用においても「上司部下のコミュニケーションを密にすること」が肝要であることから、新任管理職向けのユアタイム説明会の実施やユアタイムの効果の発信等を継続し、対話文化の醸成に取り組んでまいります。

(c)働き方改革

当社グループでは、働き方改革として、社員が自分自身のライフスタイルや社会の環境変化に柔軟に対応しながら、成果を出し続けられる働き方を実現することを目指しております。働き方改革の目的として「社員一人ひとりの最大限のパフォーマンス発揮」と「新たな価値の創出」の2つを設定し、様々な取り組みを展開しております。2022年度には、テレワークをコロナ対策としての一時的措置ではなく多様な社員のパフォーマンス発揮を促す働き方の一つと位置付け、テレワークの制度化を実現しました。これにより、テレワーク実施日数の上限が撤廃されるとともに、テレワーク実施場所の制限も緩和され、テレワーク活用の機会が広がりました。また、通院などによる業務時間内の中抜けを可能とするため、時間単位年休の制度を導入しました。時間単位年休は、介護に加え育児の事由でも取得可能とするなど、柔軟な働き方を工夫しております。2023年4月からは、コロナ対策として設定していた出社比率に関する制限を撤廃し、出社・テレワークのメリット・デメリットを見極めつつ、一方で従業員一人ひとりのワークライフバランス、キャリア形成を意識し、各組織が自律的に働き方を決定する運用へ転換しました。

(d)健康経営

当社グループでは、CEOがチーフ・ヘルス・オフィサー(CHO)となり、社員の健康の保持・増進・管理に取り組んでおります。「生活習慣病予防」「メンタルヘルス対策」の2つをテーマに、「健康増進」「早期発見・対応」の強化による社員の健康増進に取り組んでおり、特に「予防」「早期発見・早期対応」の観点から、特定保健指導対象者および血圧リスク者への対応や、メンタルヘルスを原因とする新規休職者数の減少を目指した取り組みなどを通じて、より積極的に社員の健康増進に寄与していきたいと考えております。

当社グループでは、人財は企業における重要な資産(アセット)であり、人財こそが企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上の原動力であると捉え、多様な価値観とバックグラウンドを持つ社員が個々の能力を最大限に発揮できる職場や環境づくりに努めるとともに、イノベーションを継続的に創出できる人財改革・風土改革に取り組み、社会的価値創出企業の変革を着実に進めております。

■ROLESを軸とした人的資本サイクル

先見性と洞察力、テクノロジー、ビジネスエコシステムを掛け合わせ、社会課題解決を目指していくには、顧客・パートナーを巻き込み、ビジョンや価値観を共有して、ともに新しい社会価値を創出していける人財が必要です。

当社グループでは、重点施策の一つとして人財戦略に取り組んでおります。「Vision2030」に向けた「経営方針(2021-2023)」では、多様な人財の価値を最大限引き出す人的資本経営をより強化するため、タレントマネジメントシステムの構築・運用と、ROLESを軸とする「HRアーキテクチャ」をもとに、人財マネジメント、人財開発施策を推進してまいりました。ROLESとは当社グループにおける「業務遂行上における役割」のことで、業務内容(JOB)および 業務遂行上必要となる役割やスキルを定義したものであり、経営戦略に基づいた各事業戦略で必要とする人的資本の種類・質・量を可視化する中核概念です。ROLESを人財ポートフォリオ(部門/組織/事業領域/年代別など)として取りまとめ可視化することで、アサインメントやローテーションの促進、育成強化対象者の選出など、組織の人財マネジメントに活用しております。また当社グループでは、持続的なイノベーション創出のため、組織内の人財の多様性に加え、イントラパーソナル・ダイバーシティ(個人内の多様性)を重要視しており、一人が複数の役割(ROLE)を担うことで多様性を広げ、イノベーションを創出できる風土の醸成を目指しております。

「経営方針(2021-2023)」におけるその他主要施策としては、「事業戦略と人財戦略の連動強化・リソースマネジメント」「キャリア自律・リスキリングの促進や人事制度改定など、人財の価値創出を極大化する仕組み・環境づくり」「DX人財やビジネスプロデュース人財など、重点分野をリードする人財の獲得と育成」などに注力してまいりました。今後も経営方針、各事業戦略と人財戦略を連動させ、注力すべき領域に積極的に投資していくとともに、経営リーダーの育成や働き方改革、組織・人財開発、DE&I施策など、従来から取り組んでいる施策についても、継続して推進してまいります。

■ビジネスプロデュース人財

当社グループでは、社会インパクトを自ら創出でき、事業創出に関する専門性を持つ人財を「ビジネスプロデュース人財」と呼び、KPI(マテリアリティ目標として、2021年度から2023年度で対象となるROLESの熟達度が最上位となる社員数を2倍にする)を定めて育成に取り組んでまいりました。2010年度から2022年度まで13年間、事業創出の実践力を習得する育成プログラム「Next Principal」(総受講者数は405人)の実施や、2017年度から毎月1回、始業前の時間に、スタートアップの技術やサービスなどを紹介する場「Morning Challenge」を開催しております。役員から社員まで毎回500人から800人の社員が自主的に参加しており、2023年度からは「Morning Challenge」のスピンオフ会として、昼休みの時間を活用し、よりインタラクティブな対話の場である「モアチャレ」を開始し、毎回100人から150人程度の社員が自主的に参加しております。こうした人財育成プログラムや、コミュニティの創出を通して、確実に社員の意識や行動変容が進んでおり、2021年度から2023年度の目標であるビジネスプロデュース人財は、目標の40名を上回る57名となり、社会課題解決に向けた新規ビジネスの創出につながっております。今後も、より実践力を意識した育成プログラムへの見直しや戦略的な出向等、人財交流スキームの導入などにより、ビジネスプロデュース人財の育成をさらに強化してまいります。

■キャリア自律・リスキリングの促進

当社グループでは、コーポレートステートメントおよびPurposeに掲げる先見性と洞察力を磨き、時代とともに変化する社会課題を解決していくうえで、一人ひとりの個人が主体となって自らのキャリアを構築していくことが不可欠であると考え、社員のスキル・能力開発や組織力強化などに投資し、イノベーションを生み出す多様な人財およびシステム実装力を備えた人財の能力強化を図っております。具体的には、上司と部下による定期的なキャリア面談、「ユアタイム(1on1)」、年代別キャリアデザイン研修、キャリアコンサルタント資格を持つ社員によるキャリア相談等を通じて、主体的なキャリア構築を支援しております。また、自主参加型のプログラム、社内公募制度、社内外の副業、ROLESを軸とした育成プログラム、オンライン型自己学習プログラム等の整備により、今後も社員自らチャレンジできる機会を拡充し、一人ひとりのキャリア・ウェルビーイングの追求を推進してまいります。

■風土改革とエンゲージメント向上

当社グループでは、「Purpose」を軸として、一人ひとりが「個」の多様性を高め、互いの個性を尊重し合い、自らの個性や能力を最大限発揮できる風土醸成を目指しております。

施策推進にあたっては、経営層によるモニタリングを行いながら、以下の「DE&I推進」、「働きがいのある職場づくり」をはじめとした様々な取り組みを行っております。

エンゲージメント向上施策としては、全グループ社員を対象に、2013年度から定期的にエンゲージメントサーベイを実施しており、サーベイの結果は経営陣も含めて分析し、分析結果と外部コンサルタントのアドバイスのもと、各部門の責任者が自組織の課題に対するアクションプランを設定・推進し、組織づくりに取り組んでおります。

■DE&I推進

DE&I推進にあたっては、当社グループの全役職員対象のeラーニングの実施や各種セミナーを通じて、心理的安全性やインクルージョン、エクイティ、対話文化といったDE&I風土醸成に向けた全体的な取り組みを実施するとともに、様々な属性の社員に対する取り組みを両輪で進めております。これらの取り組みが評価され、「D&I AWARD」において2年連続で最高位であるベストワークプレイスを取得しております。

(a)DE&Iダイアローグ

対話文化の醸成そのものがDE&I推進へつながると考え、対話型組織開発の取り組みである、DE&Iダイアローグ活動を2020年度より展開しております。本活動では、コーポレート部門主導ではなく、社員が主体的に自組織や会社をより良くするために、現場部門のトップマネジメント層とその配下メンバーが協力し、対話を軸としたさまざまな取り組みを行っております。開始以降、毎年新規の参加者や取り組みが加わり、活動の参加者が企画した取り組み数は30を超え、延べ500人以上が参加し、現場部門の活動が継続・拡大しております。しかしながら、現場部門での活動は一部の組織に留まっていることから、更なる対話文化醸成に向けて、活動を継続してまいります。

(b)女性活躍推進

当社グループではマテリアリティにおいて、2026年4月1日時点で女性管理職比率を18%以上にするというKPIを設定しております。また、当社単体では、女性活躍推進法に基づく行動計画において、2025年度までに「女性管理職の人数を2020年度の2倍」「女性役員比率20%」の目標を定め、取り組みを進めております。女性社員の主体的なキャリア形成と管理職としてのマインド醸成を課題と捉え、女性向け階層別プログラムや、多様な人財をマネジメントするための管理職向けプログラムを実施しております。さらに、女性の管理職登用に向けて計画的な育成と人財パイプライン形成、グループでの推進強化のため、組織およびグループ各社が策定した管理職登用計画のもと、サステナビリティ委員会や取締役会にてモニタリングや報告の仕組みを構築しております。対外的には、WEPs(Women’s Empowerment Principles)への賛同、日本経済団体連合会の「2030年30%へのチャレンジ」への賛同など、社外イニシアチブに積極的に参加しております。その結果、2024年4月1日時点で、当社グループの女性管理職比率は11.2%、当社単体の女性管理職数は96名、女性役員比率は17.1%となっております。さらに女性活躍を加速させるべく、今後は女性社員の個々の課題に寄り添った育成・登用支援を実施してまいります。

(c)ライフイベントを前提とした両立やキャリア構築支援

育児・介護と仕事を両立するための充実した制度の整備や、セミナーやeラーニング等の施策により、ライフイベントも仕事も充実したキャリアを築き、一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、両立支援を推進してまいりました。その結果、育児との両立に関しては、女性社員の育児休業(以降、「育休」)の取得率・復職率は10年以上ほぼ100%を継続しております。一方で、男性社員の育休取得率は上昇傾向にあるものの、男女差があることが課題と捉えております。今後は、男女ともに家事や育児に向き合い、育児と仕事を両立していくことを目的として、男性育休取得を推進してまいります。

(d)LGBTQへの理解・支援施策

性的指向や性自認、性表現に関わらず全ての人財が活躍できる環境づくりを目指し、性的マイノリティに関する方針を明文化するとともに、配偶者・家族に関わる制度の同性パートナーへの適用や、全グループ社員向けeラーニング等の施策を実施してまいりました。これらが評価され、PRIDE指標では2021年度から3年連続でゴールドを取得しております。当事者が安心して能力を発揮できるよう、正しい知識の習得と理解浸透に向けた施策を継続して行ってまいります。

(e)障害者雇用の維持・拡大

当社グループでは、障害がある方の採用から入社後のフォローまで、一貫してサポートを行う体制を構築しております。2018年2月にBIPROGYチャレンジド㈱を設立し、ICTを活用したWebアクセシビリティ検査を主業務とした完全在宅型の就業を実現しております。また、障害がある方が農作業を通じて心身の健康を保ち、やりがいのある仕事に取り組んでもらうことを目的に、2020年8月に第一農園、2022年6月に第二農園を開園しました。さらに、2023年4月からは本社内に社員の健康維持・リフレッシュを目的にマッサージルームを開所し、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ視覚障害者の雇用を実現する等、今後も積極的にグループ内における職域開拓を進め、障害がある方の雇用促進に努めてまいります。

(f)経験者採用者のオンボーディング

新しい知識や経験、専門性などを獲得する手段として異業種も対象に積極的に経験者採用を行っております。2023年度はBIPROGYで約100名を採用し、全採用者数のうち約5割を占めております。経験者採用者に対しては、企業風土や会社制度の理解促進のため、入社後にフォローアッププログラムを実施しており、早期の組織定着とパフォーマンス発揮を支援しております。2023年度は経験者採用者が気軽に人脈形成が図れる場を提供し、早期の定着を支援する取り組みを行っております。

■働きがいのある職場づくり

多様な人財が、最大限に能力を発揮することができる働きがいのある組織・職場づくりを行うことは、成長と競争力の源泉となると考え、「Purpose浸透」「ユアタイム」「働き方改革」「健康経営」を通じて、これを支えております。

(a)Purpose浸透

2023年度はPurposeの社内浸透度調査を実施し、調査結果を踏まえた施策を展開しました。役員をはじめとする上位マネジメント層約100名に対して、社外の有識者・実践者の講演聴講によるPurpose経営の理解や、マイパーパスの深掘、組織のPurpose作成のワークショップ等を開催した他、ミドルマネジメント層によるPurpose浸透の討議会を半年間実施し、マネジメント層のPurpose経営の理解促進を図りました。今後もエンゲージメントサーベイに併せて浸透度調査を実施し、調査結果を踏まえた効果的な浸透施策を実施してまいります。

(b)ユアタイム

上司と部下との対話を行う「ユアタイム(1on1)」の実践により、リアル、テレワークに関わらず、より深いコミュニケーションの実現に取り組んでおります。管理職に対しては、「ユアタイム」を効果的に進めるスキル(コーチング、ティーチング、フィードバック)の向上と支援を目的として、ユアタイム説明会・ガイドやツールの提供・悩みについて情報交換を行うワークショップなどの施策も実施しております。その結果、2023年度調査ではユアタイムを実施している管理職の約80%が信頼関係の構築や社員の自律と成長といった効果を実感することができております。一方、実践している管理職は全体の約35%に留まっており、新しい人事制度の運用においても「上司部下のコミュニケーションを密にすること」が肝要であることから、新任管理職向けのユアタイム説明会の実施やユアタイムの効果の発信等を継続し、対話文化の醸成に取り組んでまいります。

(c)働き方改革

当社グループでは、働き方改革として、社員が自分自身のライフスタイルや社会の環境変化に柔軟に対応しながら、成果を出し続けられる働き方を実現することを目指しております。働き方改革の目的として「社員一人ひとりの最大限のパフォーマンス発揮」と「新たな価値の創出」の2つを設定し、様々な取り組みを展開しております。2022年度には、テレワークをコロナ対策としての一時的措置ではなく多様な社員のパフォーマンス発揮を促す働き方の一つと位置付け、テレワークの制度化を実現しました。これにより、テレワーク実施日数の上限が撤廃されるとともに、テレワーク実施場所の制限も緩和され、テレワーク活用の機会が広がりました。また、通院などによる業務時間内の中抜けを可能とするため、時間単位年休の制度を導入しました。時間単位年休は、介護に加え育児の事由でも取得可能とするなど、柔軟な働き方を工夫しております。2023年4月からは、コロナ対策として設定していた出社比率に関する制限を撤廃し、出社・テレワークのメリット・デメリットを見極めつつ、一方で従業員一人ひとりのワークライフバランス、キャリア形成を意識し、各組織が自律的に働き方を決定する運用へ転換しました。

(d)健康経営

当社グループでは、CEOがチーフ・ヘルス・オフィサー(CHO)となり、社員の健康の保持・増進・管理に取り組んでおります。「生活習慣病予防」「メンタルヘルス対策」の2つをテーマに、「健康増進」「早期発見・対応」の強化による社員の健康増進に取り組んでおり、特に「予防」「早期発見・早期対応」の観点から、特定保健指導対象者および血圧リスク者への対応や、メンタルヘルスを原因とする新規休職者数の減少を目指した取り組みなどを通じて、より積極的に社員の健康増進に寄与していきたいと考えております。