有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)経営計画の進捗

①経営上の目標として掲げた指標の状況

「2021中期経営計画」において、経営上の目標として用いた主な指標の当連結会計年度における状況は次のとおりです。

当連結会計年度は、COVID-19の拡大による厳しい経営環境にもかかわらず、前年度に近い水準の売上収益を維持しました。資金面でも、キャッシュ・マネジメント強化の成果により、営業キャッシュ・フローは前年度から2,322億円増加して7,931億円となり、前年度との2年間の累計で13,540億円となりました。

②成長に向けた事業強化

・社会インフラのDXをリードする社会イノベーションカンパニーへ

社会インフラのDXを世界規模で実現するための施策として、日立は、2021年3月にGlobalLogic社の買収を決定しました。米国・シリコンバレーに本社を置く同社は、急成長を続けるデジタルエンジニアリング市場におけるリーディングカンパニーです。日立は、従来の強みである「OT×IT×プロダクト」に加え、GlobalLogic社とのシナジーを発揮することで、以下の2点を強化することができます。

ひとつは、顧客との協創力です。同社は、世界各地に協創を行うデザインセンターを持ち、通信、金融サービス、自動車、ヘルスケア、インダストリー等の幅広い分野で、顧客との協創を通じた迅速なアプリ・サービスの開発を実現しています。顧客の事業にとって必要不可欠な基幹システムの開発に注力している日立は、同社のリソースを活用することで、グローバルかつより幅広い業種へと、協創活動を強化、拡大していきます。

さらに、同社の技術力を加えることにより、Chip-to-Cloud(現場レベルからクラウドレベルまで)のあらゆるレベルの開発に対応できる総合的なデジタルエンジニアリングの体制が整います。日立は、協創に基づいて浮かび上がった顧客の課題を、現場からクラウドまでの一気通貫の流れで迅速かつ効率的に解決することができる企業へと進化していきます。

非常に大きく、覚悟を伴った決断をした日立は、今後、GlobalLogic社とのシナジーを実現していくことで、急速に変化する世界で競争を勝ち抜き、社会インフラのDXを実現するグローバルリーダーへと成長していきます。

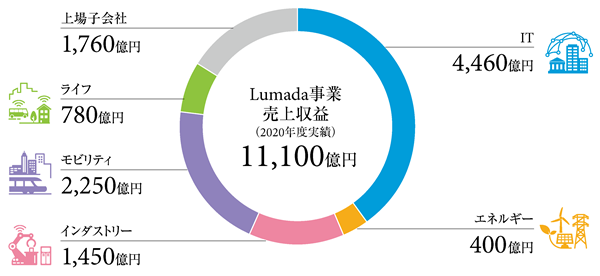

・Lumada事業の進展

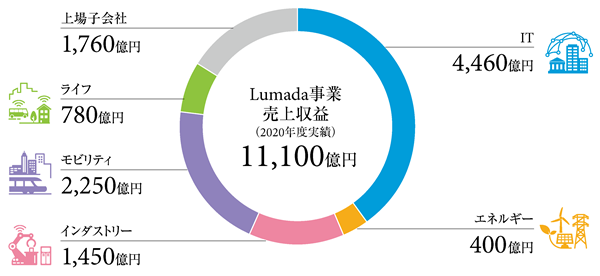

当連結会計年度におけるLumada事業の売上は日立グループの全売上の12.7%、1兆1,100億円を占めています。

2020年1月には、Lumada事業をはじめとするデジタル事業をグローバルに牽引する米国のHitachi Vantara LLCを再編したのに続き、同年11月には、社会価値・環境価値・経済価値及びQoLの向上に向けたオープンイノベーションを加速するパートナー制度「Lumadaアライアンスプログラム」をグローバルで開始しました。さらに、上記のとおり、2021年3月に買収を発表したGlobalLogic社の提供するサービスとLumadaを連携させることで、世界規模で社会インフラのDXの加速を図ります。

・成長のための事業基盤の確立

グローバルリーダーへの成長を可能とするため、日立は、事業基盤の確立も図ってきました。Hitachi ABB Power Grids Ltdや日立Astemo㈱を立ち上げる一方で、日立化成㈱や画像診断関連事業の譲渡など、事業ポートフォリオ改革を継続してきました。また、COVID-19が拡大する中、従業員・家族、お客さまの安全・健康を第一に考えるとともに、社会インフラの維持とお客さまの支援体制の確保、リモートワークを標準とする新たな働き方に向けた施策を推進してきました。

このように、ニューノーマルの世界でも、さらなる成長を実現できる体制を築いています。

(2)経営成績の状況の分析

①業績の状況

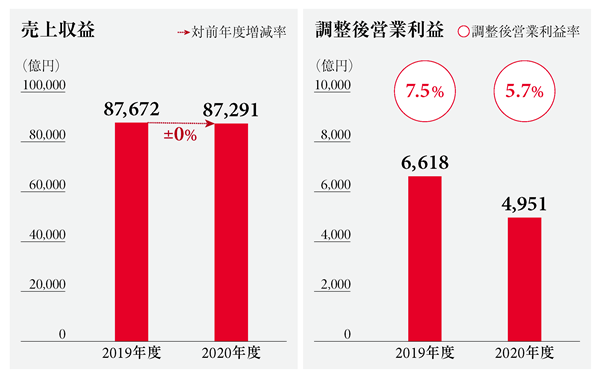

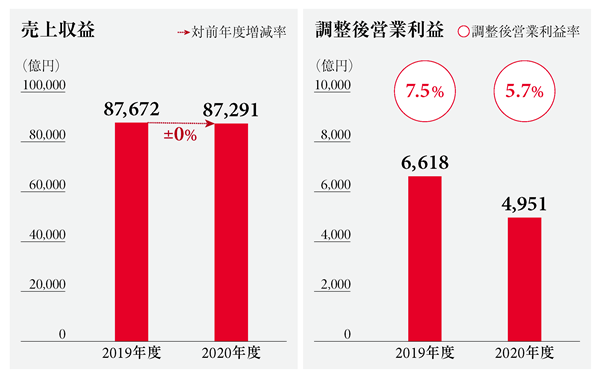

売上収益は、前年度と同水準の8兆7,291億円となりました。ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したエネルギーセクター、中国におけるビルシステム事業が堅調に推移したモビリティセクター、日立Astemo㈱の統合影響があったライフセクターが増収となった一方、日立化成㈱株式売却による同社の非連結化に伴って減収となり、COVID-19の影響を受けて市況が悪化した日立金属及び日立建機も減収となりました。

売上収益は、前年度と同水準の8兆7,291億円となりました。ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したエネルギーセクター、中国におけるビルシステム事業が堅調に推移したモビリティセクター、日立Astemo㈱の統合影響があったライフセクターが増収となった一方、日立化成㈱株式売却による同社の非連結化に伴って減収となり、COVID-19の影響を受けて市況が悪化した日立金属及び日立建機も減収となりました。

売上原価は、前年度に比べて2%増加し、6兆5,338億円となり、売上収益に対する比率は、前年度に比べて2%増加し、75%となりました。売上総利益は、前年度に比べて7%減少し、2兆1,953億円となりました。

販売費及び一般管理費は、前年度と同水準の1兆7,001億円となり、売上収益に対する比率は、前年度と同水準の19%となりました。

調整後営業利益は、ITセクターが増益となったものの、日立化成売却による減益影響に加え、エネルギーセクターや日立建機、日立金属が減益となったこと等により、前年度に比べて1,667億円減少し、4,951億円となりました。

その他の収益は、前年度に比べて4,241億円増加して4,761億円となり、その他の費用は、前年度に比べて3,982億円減少して1,724億円となりました。主な内訳は、以下のとおりです。

・固定資産損益は、前年度に比べて137億円減少し、161億円の利益となりました。

・減損損失は、オートモティブシステム事業における固定資産の減損損失の計上等があったものの、日立金属における磁性材料事業の収益性低下による減損損失が減少したこと等により、前年度に比べて279億円減少し、1,090億円となりました。

・事業再編等損益は、日立化成㈱株式売却やライフセクターにおける画像診断関連事業の売却、Agility Trains East (Holding) Limited株式の一部売却に伴う売却益の計上があったこと等により、前年度に比べて4,327億円増加し、4,524億円となりました。

・特別退職金は、前年度に比べて17億円減少し、197億円となりました。

・前年度には、三菱日立パワーシステムズ㈱(以下、「MHPS」という。)の南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失3,759億円の計上がありました。

金融収益(受取利息を除く)は、前年度に比べて82億円増加して139億円となり、金融費用(支払利息を除く)は、前年度に比べて75億円減少して14億円となりました。

持分法による投資損益は、前年度に比べて47億円減少し、388億円の利益となりました。

これらの結果、EBIT(注)は、前年度に比べ6,666億円増加し、8,502億円となりました。

(注)EBIT (Earnings before interest and taxes)は、受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益であり、継続事業税引前当期利益から、受取利息の額を減算し、支払利息の額を加算して算出した指標です。EBIT率は、EBITを売上収益の額で除して算出した指標です。

受取利息は、前年度に比べて37億円減少して169億円となり、支払利息は、前年度に比べて12億円減少して227億円となりました。

継続事業税引前当期利益は、前年度に比べて6,641億円増加し、8,444億円となりました。

法人所得税費用は、前年度に比べて2,740億円増加し、3,252億円となりました。

非継続事業当期損失は、前年度に比べて10億円減少し、6億円となりました。

当期利益は、前年度に比べて3,912億円増加し、5,185億円となりました。

非支配持分に帰属する当期利益は、前年度に比べて227億円減少し、168億円となりました。

これらの結果、親会社株主に帰属する当期利益は、前年度に比べて4,140億円増加し、5,016億円となりました。

②セグメントごとの業績の状況

セグメントごとに業績の状況を概観すると次のとおりです。各セグメントの売上収益は、セグメント間内部売上収益を含んでいます。なお、各グラフ内の内数は、各セグメントの主な事業等の業績を表しており、それらの合計額は、セグメント全体の業績と一致しない場合があります。

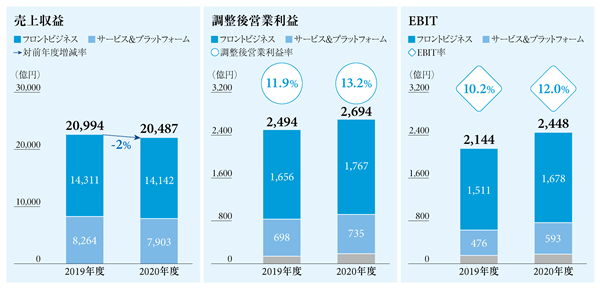

(IT)

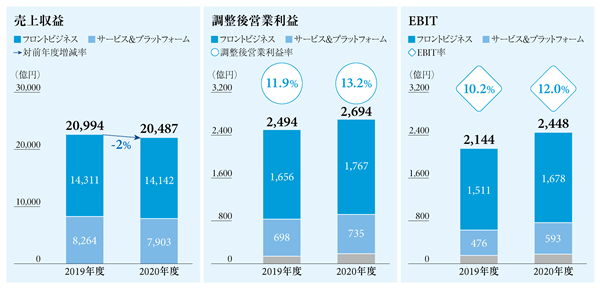

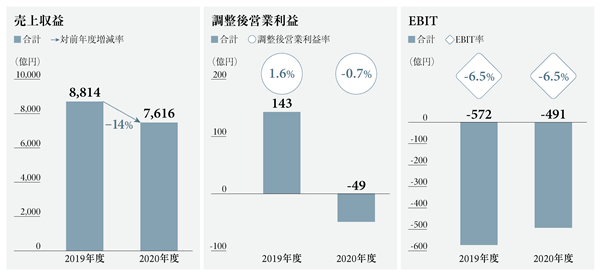

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに、北米やインドなど海外を中心としたCOVID-19影響があったことに加え、前年度にフロントビジネス事業が一過性対応等によって好調に推移していたことの反動減等により、減収となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて増益となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに売上収益が減少したものの、コスト構造の改善により収益性が改善したこと等により、増益となりました。

EBITは、前年度に比べて増益となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに調整後営業利益が増加したことに加え、事業構造改革関連費用が減少したこと等により、増益となりました。

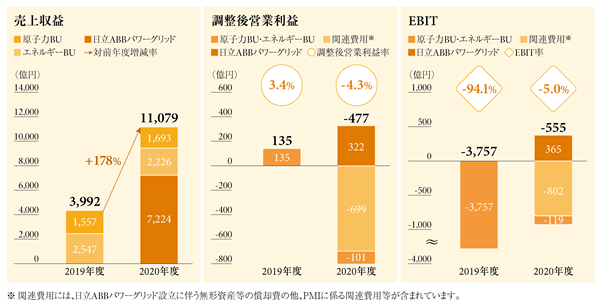

(エネルギー)

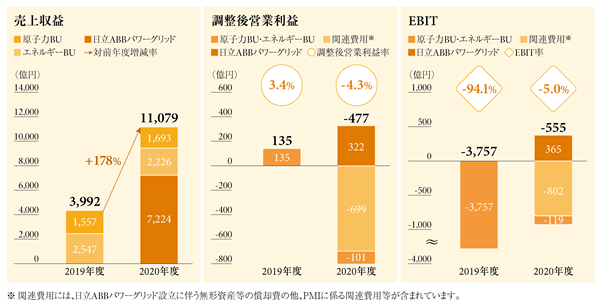

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。エネルギー事業は、サービスソリューション事業及び発電ソリューション事業の案件減少等により減収となったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したことによる増収に加えて、原子力事業が、新規制基準対応案件が堅調に推移したこと等により増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。エネルギー事業は、サービスソリューション事業及び発電ソリューション事業の案件減少等により減収となったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したことによる増収に加えて、原子力事業が、新規制基準対応案件が堅調に推移したこと等により増収となりました。

調整後営業損益は、売上収益が増加したものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収に伴う無形資産等の償却費の計上や再生可能エネルギー事業における一部案件の対策強化等により、前年度の利益に対して損失となりました。

EBITは、調整後営業損失を計上したものの、前年度にMHPSの南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失を計上していたこと等により、前年度に比べて損失が減少しました。

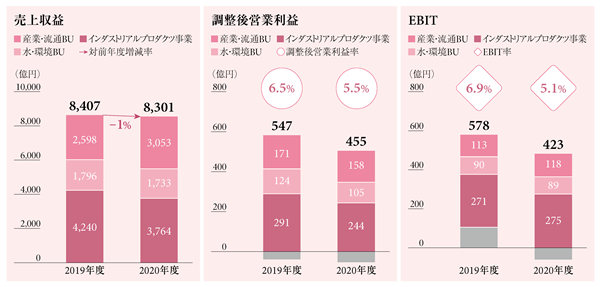

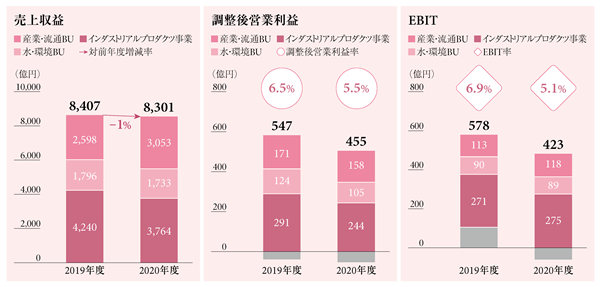

(インダストリー)

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。インダストリアルプロダクツ事業及び水・環境事業が、COVID-19の影響による市況悪化等により減収となりました。一方、産業・流通事業は、COVID-19の影響による市況悪化等に伴う減収があったものの、JR Technology Group, LLC買収による増収等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。インダストリアルプロダクツ事業及び水・環境事業が、COVID-19の影響による市況悪化等により減収となりました。一方、産業・流通事業は、COVID-19の影響による市況悪化等に伴う減収があったものの、JR Technology Group, LLC買収による増収等により、増収となりました。

調整後営業利益は、JR Technology Group, LLC買収による増益はあったものの、売上収益が減少したこと等により、前年度に比べて減益となりました。

EBITは、調整後営業利益の減少等により、前年度に比べて減益となりました。

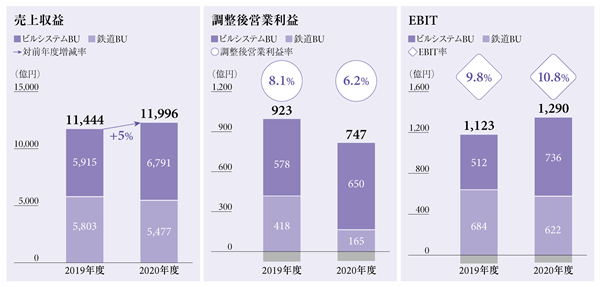

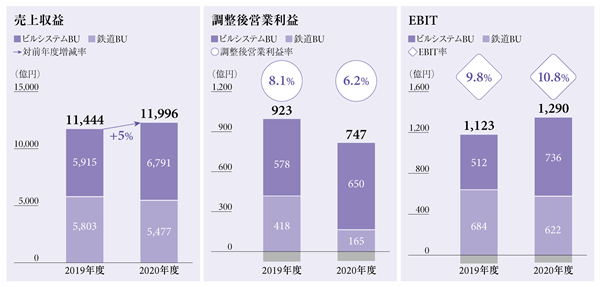

(モビリティ)

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。鉄道システム事業は、英国における売上減少やCOVID-19の影響等により、減収となったものの、ビルシステム事業は、中国における事業拡大や永大機電工業股份有限公司を連結化したことの影響等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。鉄道システム事業は、英国における売上減少やCOVID-19の影響等により、減収となったものの、ビルシステム事業は、中国における事業拡大や永大機電工業股份有限公司を連結化したことの影響等により、増収となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて減益となりました。ビルシステム事業は、売上収益増加や原価低減等により、増益となったものの、鉄道システム事業が、売上収益減少等により、減益となりました。

EBITは、調整後営業利益が減少したものの、鉄道システム事業におけるAgility Trains East (Holdings) Limited株式の売却益の計上等により、前年度に比べて増益となりました。

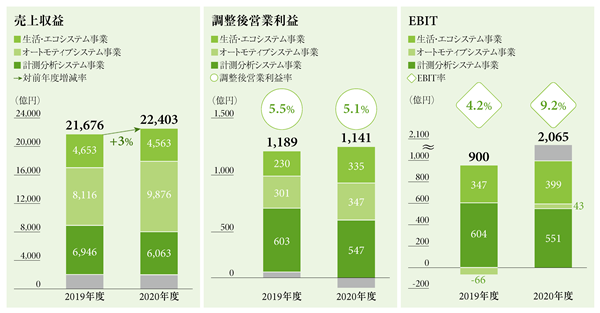

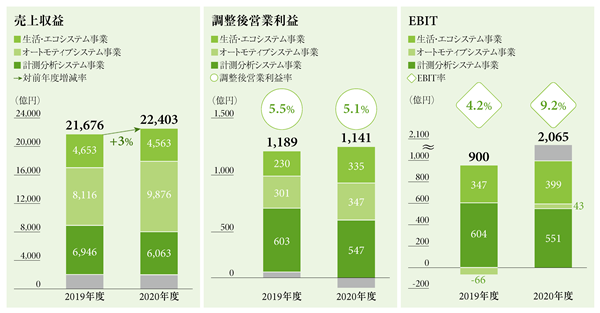

(ライフ)

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。計測分析システム事業(日立ハイテク)が、COVID-19の影響等によって減収となり、生活・エコシステム事業も、COVID-19の影響による空調事業の減収や海外での家電の販売減少等により、減収となったものの、オートモティブシステム事業が、日立Astemo㈱の経営統合等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。計測分析システム事業(日立ハイテク)が、COVID-19の影響等によって減収となり、生活・エコシステム事業も、COVID-19の影響による空調事業の減収や海外での家電の販売減少等により、減収となったものの、オートモティブシステム事業が、日立Astemo㈱の経営統合等により、増収となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて減益となりました。オートモティブシステム事業は、日立Astemo㈱の経営統合等により、生活・エコシステム事業は、家電事業における国内での販売増加や経費削減等による収益性の改善等により、増益となったものの、計測分析システム事業が、売上収益の減少等によって減益となりました。

EBITは、調整後営業利益が減少したものの、画像診断関連事業の売却益の計上等により、前年度に比べて増益となりました。

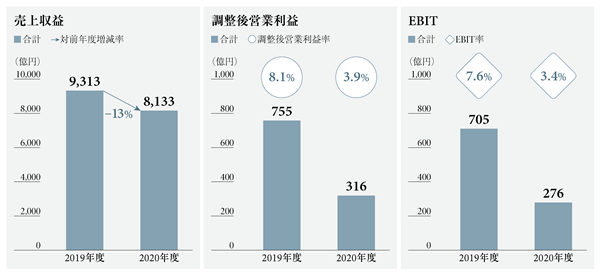

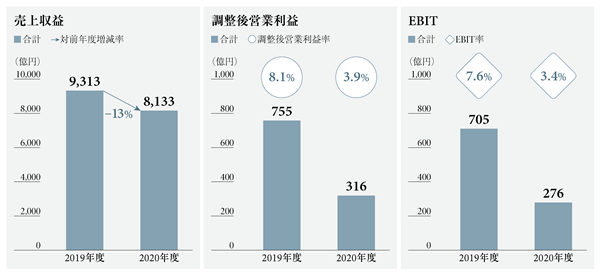

(日立建機)

売上収益は、COVID-19の影響や為替影響等により、前年度に比べて減収となりました。

売上収益は、COVID-19の影響や為替影響等により、前年度に比べて減収となりました。

調整後営業利益は、コスト削減等による収益性の改善等を図ったものの、売上収益の減少やバリューチェーン構成差及び地域製品構成差等により、前年度に比べて減益となりました。

EBITは、調整後営業利益の減少等により、前年度に比べて減益となりました。

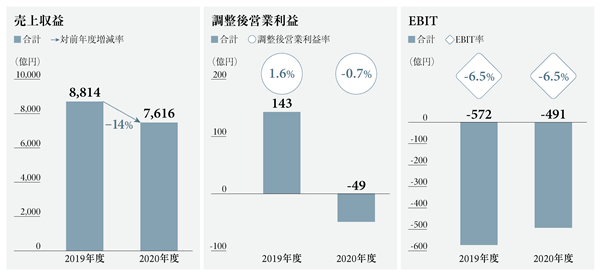

(日立金属)

売上収益は、COVID-19の影響による自動車向け製品の需要減少等により、前年度に比べて減収となりました。 調整後営業利益は、売上収益の減少等により、前年度の利益から損失となりました。

売上収益は、COVID-19の影響による自動車向け製品の需要減少等により、前年度に比べて減収となりました。 調整後営業利益は、売上収益の減少等により、前年度の利益から損失となりました。

EBITは、調整後営業利益が減少したものの、事業構造改革関連費用の減少等により、前年度に比べて損失が改善しました。

(その他)

売上収益は、前年度に比べて7%減少し、4,490億円となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて11億円減少し、212億円となり、EBITは、前年度に比べて59億円減少し、253億円となりました。

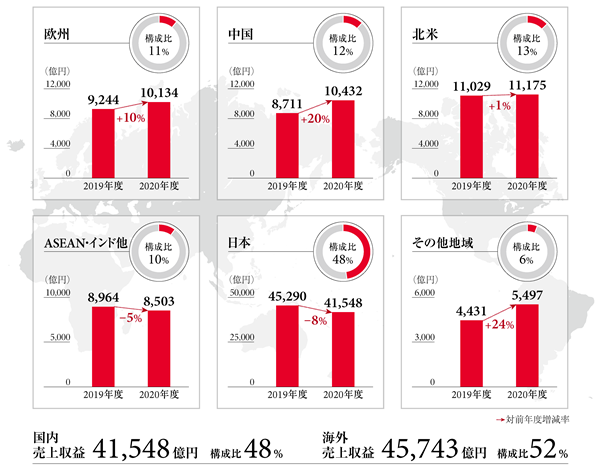

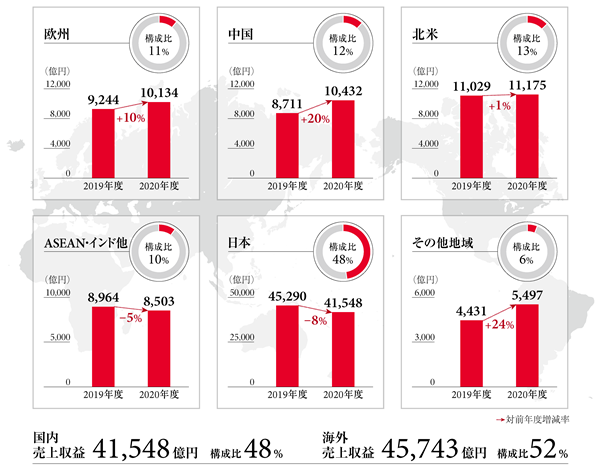

③地域ごとの売上収益の状況

仕向地別に外部顧客向け売上収益の状況を概観すると次のとおりです。

国内

国内売上収益は、前年度に比べて減収となりました。これは主として、日立化成売却による減収や日立金属の減収等によるものです。

海外

海外売上収益は、前年度に比べて増収となり、売上収益全体に占める比率は、前年度に比べて4%増加し、52%となりました。各地域の状況は、以下のとおりです。

(北米)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立建機の減収や日立化成売却による減収があったものの、エネルギーセクターやインダストリーセクター等が増収となったことによるものです。

(欧州)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立化成売却による減収やモビリティセクターが減収となったものの、ライフセクター、インダストリーセクター及びエネルギーセクター等が増収となったことによるものです。

(アジア)

中国及びASEAN・インド他から成るアジアは、前年度に比べて、増収となりました。中国においては、エネルギーセクターやモビリティセクター、ライフセクター等が増収となったことにより、増収となりました。一方、ASEAN・インド他においては、エネルギーセクターやライフセクター等が増収となったものの、日立化成売却による減収や日立建機の減収等により減収となりました。

(その他の地域)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立化成売却による減収やインダストリーセクター等が減収となったものの、エネルギーセクターやライフセクター等が増収となったことによるものです。

(3)財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動性と資金の源泉

財務活動の基本方針

当社は、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金の確保を財務活動の重要な方針としています。当社は、運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図るとともに、グループ内の資金の管理を当社や海外の金融子会社に集中させることを推進しており、グループ内の資金管理の効率改善に努めています。

当社は「2021中期経営計画」において、経営管理指標にROICを導入し、資本効率の向上と収益性の高い事業の成長を経営として推進しています。ROICは、事業に投じた資金(投下資本)によって生み出されたリターンを評価する指標で、税引後の事業利益を投下資本で除すことで算出します。リターンを上げるためにはROICが投下資本の調達コストである加重平均資本コスト(WACC)を上回る必要があります。

今後は、ROIC10%超をめざし、収益力の強化と、財務レバレッジの活用を通じたWACCの低減により、ROICとWACCの差(ROICスプレッド)を拡大させ、株主価値の向上に取り組んでいきます。そのためには、調整後営業利益の向上と同時に、事業資産の効率向上に向け、引き続き株式や不動産などの遊休資産の整理・売却を推進し、課題事業の構造改革や低収益事業への適切な対応を図っていきます。

資金需要の動向

当社の主要な資金使途は、成長に向けたM&A、人財への投資、設備投資や研究開発投資、株主還元等です。今後の資金配分イメージとして、営業キャッシュ・フロー及び資産売却で得た資金を、「成長投資」「設備投資」「借入金返済及び株主還元」にそれぞれ3分の1ずつ配分していくとともに、今後3年間累計の研究開発投資に1兆5,000億円を充てる予定です。

主なM&A等の案件については、「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 注5.事業再編等」に、設備投資の実績及び計画については、「第3 設備の状況」に、株主還元の方針及び実績については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載しています。

資金の源泉

当社は、営業活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物を内部的な資金の主な源泉と考えており、短期投資についても、直ちに利用できる財源となりうると考えています。また、資金需要に応じて、国内及び海外の資本市場における債券の発行及び株式等の資本性証券の発行並びに金融機関からの借入により資金を調達することが可能です。設備投資やM&Aのための資金については、主として内部資金により充当することとしており、必要に応じて社債や株式等の発行により資金を調達することとしています。借入により資金を調達する場合には、D/Eレシオ、有利子負債/EBITDA倍率等の財務規律に照らし、適正な財政状態を維持する方針としています。当社は、機動的な資金調達を可能とするため、3,000億円を上限とする社債の発行登録を行っており、2020年3月に、投融資資金に充当するため、総額2,000億円の無担保普通社債を発行しました。

当社及び一部の子会社は、資金需要に応じた効率的な資金の調達を確保するため、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定しています。当社においては、契約期間1年で期間満了時に更新するコミットメントライン契約と、契約期間3年で2022年7月29日を期限とするコミットメントライン契約を締結しています。2021年3月31日現在における当社及び子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は6,001億円であり、このうち当社は5,000億円です。

当社は、ムーディーズ・ジャパン㈱(ムーディーズ)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱(S&P)及び㈱格付投資情報センター(R&I)から債券格付けを取得しています。2021年3月31日現在における格付けの状況は、次のとおりです。

当社は、現在の格付け水準の下で、引き続き、国内及び海外の資本市場から必要な資金調達が可能であると考えており、格付け水準の維持・向上を図っていきます。

②キャッシュ・フロー

(営業活動に関するキャッシュ・フロー)

売上債権及び契約資産の増減による収入が前年度に比べて962億円減少したものの、棚卸資産の増減による支出が前年度に比べて951億円減少したことや、買入債務の増減による支出が前年度に比べて832億円減少したことに加え、前年度にMHPSの南アフリカプロジェクトに係る和解金の支払いがあったこと等により、営業活動に関するキャッシュ・フローの収入は、前年度に比べて2,322億円増加し、7,931億円となりました。

(投資活動に関するキャッシュ・フロー)

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得による支出がHitachi ABB Power Grids Ltd株式の取得等により前年度に比べて6,238億円増加したものの、固定資産関連の純投資額(注1)は前年度に比べて492億円減少して2,894億円の支出となり、また、有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却による収入が日立化成㈱株式や画像診断関連事業の売却等により前年度に比べて6,247億円増加したこと等により、投資活動に関するキャッシュ・フローの支出は、前年度に比べて669億円減少し、4,588億円となりました。

(注)1.有形固定資産の取得及び無形資産の取得の合計額から、有形固定資産及び無形資産の売却を差し引いた額。

(財務活動に関するキャッシュ・フロー)

短期借入金の純増減による収入が前年度に比べて1,188億円増加したことに加え、長期借入債務の純収入額(注2)が前年度に比べて2,375億円増加したものの、非支配持分株主からの子会社持分取得による支出が㈱日立ハイテク株式の取得等により前年度に比べて5,434億円増加したこと等により、財務活動に関するキャッシュ・フローは、前年度の28億円の収入に対して、1,848億円の支出となりました。

(注)2.長期借入債務による調達から償還を差し引いた額。

これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて2,035億円増加し、1兆158億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて2,991億円増加し、3,342億円の収入となりました。

③資産、負債及び資本

当連結会計年度末の総資産は、㈱日立ハイテク株式の追加取得による資産の減少に加え、MHPS株式の譲渡、日立化成㈱株式や画像診断関連事業の売却等による減少はあったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収に伴う増加や日立Astemo㈱の㈱ケーヒン、㈱ショーワ及び日信工業㈱との経営統合による増加等により、前年度末に比べて1兆9,227億円増加し、11兆8,528億円となりました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて2,035億円増加し、1兆158億円となりました。

当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金及び長期債務の合計)は、短期借入金や長期債務(償還期を除く)の増加等により、前年度末に比べて9,123億円増加し、2兆3,973億円となりました。金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパー等から成る短期借入金は、前年度末に比べて2,333億円増加し、4,166億円となりました。償還期長期債務は、前年度末に比べて431億円増加し、2,743億円となりました。社債及び銀行や保険会社からの借入等から成る長期債務(償還期を除く)は、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収のための借入の増加等により、前年度末に比べて6,358億円増加し、1兆7,063億円となりました。

当連結会計年度末の親会社株主持分は、前年度末に比べて3,655億円増加し、3兆5,255億円となりました。この結果、当連結会計年度末の親会社株主持分比率は、前年度末の31.8%に対して、29.7%となりました。

当連結会計年度末の非支配持分は、前年度末に比べて1,740億円減少し、9,327億円となりました。

当連結会計年度末の資本合計は、前年度末に比べて1,914億円増加し、4兆4,582億円となり、資本合計に対する有利子負債の比率は、前年度末から0.19ポイント増加し0.54倍となりました。

(4)生産、受注及び販売の状況

当グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また、受注生産形態をとらない製品も多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額又は数量で示すことはしていません。長期に亘り収益が認識される契約を有する主なセグメントについては、未履行の履行義務残高を、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注20.売上収益 」に記載しています。また、販売の状況については、「(2)経営成績の状況の分析」において各セグメントの業績に関連付けて示しています。

(5)重要な会計方針及び見積り

IFRSに基づく連結財務諸表の作成においては、期末日における資産・負債の報告金額及び偶発的資産・債務の開示並びに報告期間における収益・費用の報告金額に影響するような見積り及び仮定が必要となります。いくつかの会計上の見積りは、次の二つの理由により、連結財務諸表に与える重要性及びその見積りに影響する将来の事象が現在の判断と著しく異なる可能性があり、当グループの財政状態、財政状態の変化又は経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。第一は、会計上の見積りがなされる時点においては、不確実性がきわめて高い事項についての仮定が必要になるため、第二は、当連結会計年度における会計上の見積りに合理的に用いることがありえた別の見積りが存在し、または時間の経過により会計上の見積りの変化が合理的に起こりうるためです。見積り及び仮定が必要となる重要な会計方針は、次のとおりです。

長期請負契約等に係る見積り、コストの変動及び契約の解除

当グループは、インフラシステムの建設に係る請負契約をはじめ多数の長期契約を締結しており、一定の期間に亘り製品及びサービス等の支配の移転が行われる取引については、顧客に提供する当該製品及びサービス等の性質を考慮し、アウトプット法及びインプット法に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識しています。なお、当該進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識しています。長期請負契約等に基づく収益認識において、見積原価総額、見積収益総額、契約に係るリスクやその他の要因について重要な仮定を行う必要がありますが、かかる見積りは変動する可能性があります。当グループは、これらの見積りを継続的に見直し、必要と考える場合には調整を行っています。当グループは、価格が確定している契約の予測損失は、その損失が見積られた時点で費用計上していますが、かかる見積りは変動する可能性があります。また、コストの変動は、当グループのコントロールの及ばない様々な理由によって発生する可能性があります。さらに、当グループ又はその取引相手が契約を解除する可能性もあります。このような場合、当グループは、当該契約に関する当初の見積りを見直す必要が生じ、かかる見直しは、当グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

企業結合

企業結合の会計処理は取得法によっており、取得の対価は、取得日の公正価値で測定された移転価格及び被取得企業に対する非支配持分の金額の合計額として測定されます。被取得会社の有形資産のほか、技術やブランド、顧客リストといった無形資産も公正価値にて評価を行いますが、かかる評価において、個々の事案に応じた適切な前提条件や将来予測に基づき、見積りを行います。評価は通常、独立した外部専門家が評価プロセスに関与しますが、評価における重要な見積り及び前提には固有の不確実性が含まれます。当グループは、主要な前提条件の見積りは合理的であると考えていますが、実際の結果が異なる可能性があります。

資産の減損

当グループは、保有しかつ使用している資産の帳簿価額について、帳簿価額の回収ができなくなる可能性を示す事象又は状況の変化が生じた場合は、減損の兆候の有無を判定します。この判定において、資産の帳簿価額が減損していると判断された場合は、帳簿価額が回収可能価額を超える金額を減損損失として認識します。各資産及び資金生成単位又は資金生成単位グループごとの回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定しています。

公正価値を算定するために用いる評価技法として、主に当該資産等の使用及び最終処分価値から期待される見積将来キャッシュ・フローに基づくインカム・アプローチ(現在価値法)又は類似する公開企業との比較や当該資産等の時価総額等、市場参加者間の秩序ある取引において成立しうる価格を合理的に見積り算定するマーケット・アプローチを用いています。使用価値は、経営者により承認された事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を、加重平均資本コストをもとに算定した割引率で現在価値に割り引いて算定しており、現時点で合理的であると判断される一定の前提に基づいていますが、マーケットに係るリスク、経営環境に係るリスク等により、実際の結果が大きく異なることがありえます。また、使用価値の算定に使用する割引率については、株式市場の動向や金利の変動等により影響を受けます。将来キャッシュ・フロー及び使用価値の見積りは合理的であると考えていますが、将来キャッシュ・フローや使用価値の減少をもたらすような予測不能な事業上の環境の変化に起因する見積りの変化が、資産の評価に不利に影響する可能性があります。当グループは、公正価値及び使用価値算定上の複雑さに応じ、外部専門家を適宜利用しています。

のれんは、事業買収で獲得する市場競争力を基礎とする超過収益力の源泉であり、被取得会社の純資産と、取得の対価の差額の内、無形資産等に計上された額以外をのれんとして計上します。のれんは、IFRSに基づき、償却をせず、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年、主に第4四半期において、その資産の属する資金生成単位又は資金生成単位グループごとに回収可能価額を見積り、減損テストを実施しています。また、当初の見積りと直近の見積りを比較するモニタリングを継続し、事業戦略の変更や市場環境等の変化により、その価値が当初の見積りを下回り、帳簿価額が回収不可能であるような兆候がある場合には、その都度、減損テストを実施しています。当該事象や状況の変化には、世界的な経済や金融市場における危機も含まれ、その資産の属する資金生成単位又は資金生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額を超える場合には、その超過額を減損損失として認識しています。

減損及びのれんのセグメントごとの内訳は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注4 セグメント情報」に記載しています。主な内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注9 有形固定資産 及び 注10 のれん及びその他の無形資産」に記載しています。

会計上の見積りを行う上でのCOVID-19の影響の考え方は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (10)非金融資産の減損」に記載しています。

繰延税金資産

繰延税金資産は、将来の期に回収されることとなる税額であり、実現可能性を評価するにあたり、当グループは、同資産の一部又は全部が実現しない蓋然性の検討を行っています。実現可能性は確定的ではありませんが、実現可能性の評価において、当グループは、繰延税金負債の振り戻しの予定及び予測される将来の課税所得を考慮しています。将来の課税所得の見積りの基礎となる、将来の業績の見通しは、経済の動向、市場における需給動向、製品及びサービスの販売価格、原材料及び部品の調達価格、為替相場の変動、急速な技術革新等予見しえない事象により実際とは異なる結果となり、将来において修正される可能性があります。その結果、認識可能と判断された繰延税金資産の金額に不利な影響を及ぼす可能性があります。繰延税金資産の実現可能性の評価は、各納税地域の各納税単位で行われており、類似の事業を営む場合でも、製品や納税地域の違いにより異なった評価となりえます。同資産が最終的に実現するか否かは、これらの一時差異等が、将来、それぞれの納税地域における納税額の計算上、課税所得の減額あるいは税額控除が可能となる会計期間において、課税所得を計上しうるか否かによります。これらの諸要素に基づき当グループは、2021年3月31日現在で認識可能と判断された繰延税金資産が実現する蓋然性は高いと判断していますが、実際に課税所得が生じる時期及び金額は見積りと異なる可能性があります。

会計上の見積りを行う上でのCOVID-19の影響の考え方は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (15)法人所得税費用」に記載しています。

退職給付に係る負債

当グループは、数理計算によって算出される多額の退職給付費用を負担しています。この評価には、死亡率、脱退率、退職率、給与の変更及び割引率等の退職給付費用を見積る上で利用される様々な数理計算上の仮定が含まれています。当グループは、人員の状況、市況及び将来の金利の動向等の多くの要素を考慮に入れて、数理計算上の仮定を見積る必要があります。数理計算上の仮定の見積りは、基礎となる要素に基づき、合理的なものであると考えていますが、実際の結果と合致する保証はありません。数理計算上の仮定が実際の結果と異なった場合、その結果として実際の退職給付費用が見積費用から乖離して、当グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。割引率の低下は、数理上の退職給付に係る負債の増加をもたらす可能性があります。また、当グループは、割引率等の数理計算上の仮定を変更する可能性があります。数理計算上の仮定の変更も、当グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

退職後給付の算定については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (11)退職後給付」に記載しています。

(6)将来予想に関する記述

「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 事業等のリスク」及び「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」等は、当社又は当グループの今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述を含んでいます。将来予想に関する記述は、当社又は当グループが当有価証券報告書提出日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

・COVID-19の流行による社会的・経済的影響の悪化

・主要市場における経済状況及び需要の急激な変動

・為替相場変動

・資金調達環境

・株式相場変動

・原材料・部品の不足及び価格の変動

・長期請負契約等における見積り、コストの変動及び契約の解除

・価格競争の激化

・人材の確保

・新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力

・製品等の需給の変動

・製品等の需給、為替相場及び原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社及び子会社の能力

・信用供与を行った取引先の財政状態

・社会イノベーション事業強化に係る戦略

・企業買収、事業の合弁及び戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生

・事業再構築のための施策の実施

・主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国及び欧州)における政治・社会状況及び貿易規制等各種規制

・持分法適用会社への投資に係る損失

・コスト構造改革施策の実施

・地震・津波等の自然災害、気候変動、感染症の流行及びテロ・紛争等による政治的・社会的混乱

・当社、子会社又は持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続

・製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等

・情報システムへの依存及び機密情報の管理

・自社の知的財産の保護及び他社の知的財産の利用の確保

・退職給付に係る負債の算定における見積り

①経営上の目標として掲げた指標の状況

「2021中期経営計画」において、経営上の目標として用いた主な指標の当連結会計年度における状況は次のとおりです。

| 当連結会計年度 (2020年度) | 2021年度目標 | |

| 売上収益年成長率 | △0.4% | 3%超 |

| 調整後営業利益率 | 5.7% | 10%超 |

| 営業キャッシュ・フロー | (2019~2020年度累計) 13,540億円 | (2019~2021年度累計) 2.5兆円超 |

| 投下資本利益率(ROIC) | 6.4% | 10%超 |

| 海外売上比率 | 52% | 60%超 |

当連結会計年度は、COVID-19の拡大による厳しい経営環境にもかかわらず、前年度に近い水準の売上収益を維持しました。資金面でも、キャッシュ・マネジメント強化の成果により、営業キャッシュ・フローは前年度から2,322億円増加して7,931億円となり、前年度との2年間の累計で13,540億円となりました。

②成長に向けた事業強化

・社会インフラのDXをリードする社会イノベーションカンパニーへ

社会インフラのDXを世界規模で実現するための施策として、日立は、2021年3月にGlobalLogic社の買収を決定しました。米国・シリコンバレーに本社を置く同社は、急成長を続けるデジタルエンジニアリング市場におけるリーディングカンパニーです。日立は、従来の強みである「OT×IT×プロダクト」に加え、GlobalLogic社とのシナジーを発揮することで、以下の2点を強化することができます。

ひとつは、顧客との協創力です。同社は、世界各地に協創を行うデザインセンターを持ち、通信、金融サービス、自動車、ヘルスケア、インダストリー等の幅広い分野で、顧客との協創を通じた迅速なアプリ・サービスの開発を実現しています。顧客の事業にとって必要不可欠な基幹システムの開発に注力している日立は、同社のリソースを活用することで、グローバルかつより幅広い業種へと、協創活動を強化、拡大していきます。

さらに、同社の技術力を加えることにより、Chip-to-Cloud(現場レベルからクラウドレベルまで)のあらゆるレベルの開発に対応できる総合的なデジタルエンジニアリングの体制が整います。日立は、協創に基づいて浮かび上がった顧客の課題を、現場からクラウドまでの一気通貫の流れで迅速かつ効率的に解決することができる企業へと進化していきます。

非常に大きく、覚悟を伴った決断をした日立は、今後、GlobalLogic社とのシナジーを実現していくことで、急速に変化する世界で競争を勝ち抜き、社会インフラのDXを実現するグローバルリーダーへと成長していきます。

・Lumada事業の進展

当連結会計年度におけるLumada事業の売上は日立グループの全売上の12.7%、1兆1,100億円を占めています。

2020年1月には、Lumada事業をはじめとするデジタル事業をグローバルに牽引する米国のHitachi Vantara LLCを再編したのに続き、同年11月には、社会価値・環境価値・経済価値及びQoLの向上に向けたオープンイノベーションを加速するパートナー制度「Lumadaアライアンスプログラム」をグローバルで開始しました。さらに、上記のとおり、2021年3月に買収を発表したGlobalLogic社の提供するサービスとLumadaを連携させることで、世界規模で社会インフラのDXの加速を図ります。

・成長のための事業基盤の確立

グローバルリーダーへの成長を可能とするため、日立は、事業基盤の確立も図ってきました。Hitachi ABB Power Grids Ltdや日立Astemo㈱を立ち上げる一方で、日立化成㈱や画像診断関連事業の譲渡など、事業ポートフォリオ改革を継続してきました。また、COVID-19が拡大する中、従業員・家族、お客さまの安全・健康を第一に考えるとともに、社会インフラの維持とお客さまの支援体制の確保、リモートワークを標準とする新たな働き方に向けた施策を推進してきました。

このように、ニューノーマルの世界でも、さらなる成長を実現できる体制を築いています。

(2)経営成績の状況の分析

①業績の状況

売上収益は、前年度と同水準の8兆7,291億円となりました。ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したエネルギーセクター、中国におけるビルシステム事業が堅調に推移したモビリティセクター、日立Astemo㈱の統合影響があったライフセクターが増収となった一方、日立化成㈱株式売却による同社の非連結化に伴って減収となり、COVID-19の影響を受けて市況が悪化した日立金属及び日立建機も減収となりました。

売上収益は、前年度と同水準の8兆7,291億円となりました。ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したエネルギーセクター、中国におけるビルシステム事業が堅調に推移したモビリティセクター、日立Astemo㈱の統合影響があったライフセクターが増収となった一方、日立化成㈱株式売却による同社の非連結化に伴って減収となり、COVID-19の影響を受けて市況が悪化した日立金属及び日立建機も減収となりました。売上原価は、前年度に比べて2%増加し、6兆5,338億円となり、売上収益に対する比率は、前年度に比べて2%増加し、75%となりました。売上総利益は、前年度に比べて7%減少し、2兆1,953億円となりました。

販売費及び一般管理費は、前年度と同水準の1兆7,001億円となり、売上収益に対する比率は、前年度と同水準の19%となりました。

調整後営業利益は、ITセクターが増益となったものの、日立化成売却による減益影響に加え、エネルギーセクターや日立建機、日立金属が減益となったこと等により、前年度に比べて1,667億円減少し、4,951億円となりました。

その他の収益は、前年度に比べて4,241億円増加して4,761億円となり、その他の費用は、前年度に比べて3,982億円減少して1,724億円となりました。主な内訳は、以下のとおりです。

・固定資産損益は、前年度に比べて137億円減少し、161億円の利益となりました。

・減損損失は、オートモティブシステム事業における固定資産の減損損失の計上等があったものの、日立金属における磁性材料事業の収益性低下による減損損失が減少したこと等により、前年度に比べて279億円減少し、1,090億円となりました。

・事業再編等損益は、日立化成㈱株式売却やライフセクターにおける画像診断関連事業の売却、Agility Trains East (Holding) Limited株式の一部売却に伴う売却益の計上があったこと等により、前年度に比べて4,327億円増加し、4,524億円となりました。

・特別退職金は、前年度に比べて17億円減少し、197億円となりました。

・前年度には、三菱日立パワーシステムズ㈱(以下、「MHPS」という。)の南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失3,759億円の計上がありました。

金融収益(受取利息を除く)は、前年度に比べて82億円増加して139億円となり、金融費用(支払利息を除く)は、前年度に比べて75億円減少して14億円となりました。

持分法による投資損益は、前年度に比べて47億円減少し、388億円の利益となりました。

これらの結果、EBIT(注)は、前年度に比べ6,666億円増加し、8,502億円となりました。

(注)EBIT (Earnings before interest and taxes)は、受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益であり、継続事業税引前当期利益から、受取利息の額を減算し、支払利息の額を加算して算出した指標です。EBIT率は、EBITを売上収益の額で除して算出した指標です。

受取利息は、前年度に比べて37億円減少して169億円となり、支払利息は、前年度に比べて12億円減少して227億円となりました。

継続事業税引前当期利益は、前年度に比べて6,641億円増加し、8,444億円となりました。

法人所得税費用は、前年度に比べて2,740億円増加し、3,252億円となりました。

非継続事業当期損失は、前年度に比べて10億円減少し、6億円となりました。

当期利益は、前年度に比べて3,912億円増加し、5,185億円となりました。

非支配持分に帰属する当期利益は、前年度に比べて227億円減少し、168億円となりました。

これらの結果、親会社株主に帰属する当期利益は、前年度に比べて4,140億円増加し、5,016億円となりました。

②セグメントごとの業績の状況

セグメントごとに業績の状況を概観すると次のとおりです。各セグメントの売上収益は、セグメント間内部売上収益を含んでいます。なお、各グラフ内の内数は、各セグメントの主な事業等の業績を表しており、それらの合計額は、セグメント全体の業績と一致しない場合があります。

(IT)

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに、北米やインドなど海外を中心としたCOVID-19影響があったことに加え、前年度にフロントビジネス事業が一過性対応等によって好調に推移していたことの反動減等により、減収となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて増益となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに売上収益が減少したものの、コスト構造の改善により収益性が改善したこと等により、増益となりました。

EBITは、前年度に比べて増益となりました。フロントビジネス及びサービス&プラットフォーム事業ともに調整後営業利益が増加したことに加え、事業構造改革関連費用が減少したこと等により、増益となりました。

(エネルギー)

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。エネルギー事業は、サービスソリューション事業及び発電ソリューション事業の案件減少等により減収となったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したことによる増収に加えて、原子力事業が、新規制基準対応案件が堅調に推移したこと等により増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。エネルギー事業は、サービスソリューション事業及び発電ソリューション事業の案件減少等により減収となったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業を買収したことによる増収に加えて、原子力事業が、新規制基準対応案件が堅調に推移したこと等により増収となりました。調整後営業損益は、売上収益が増加したものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収に伴う無形資産等の償却費の計上や再生可能エネルギー事業における一部案件の対策強化等により、前年度の利益に対して損失となりました。

EBITは、調整後営業損失を計上したものの、前年度にMHPSの南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失を計上していたこと等により、前年度に比べて損失が減少しました。

(インダストリー)

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。インダストリアルプロダクツ事業及び水・環境事業が、COVID-19の影響による市況悪化等により減収となりました。一方、産業・流通事業は、COVID-19の影響による市況悪化等に伴う減収があったものの、JR Technology Group, LLC買収による増収等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて減収となりました。インダストリアルプロダクツ事業及び水・環境事業が、COVID-19の影響による市況悪化等により減収となりました。一方、産業・流通事業は、COVID-19の影響による市況悪化等に伴う減収があったものの、JR Technology Group, LLC買収による増収等により、増収となりました。調整後営業利益は、JR Technology Group, LLC買収による増益はあったものの、売上収益が減少したこと等により、前年度に比べて減益となりました。

EBITは、調整後営業利益の減少等により、前年度に比べて減益となりました。

(モビリティ)

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。鉄道システム事業は、英国における売上減少やCOVID-19の影響等により、減収となったものの、ビルシステム事業は、中国における事業拡大や永大機電工業股份有限公司を連結化したことの影響等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。鉄道システム事業は、英国における売上減少やCOVID-19の影響等により、減収となったものの、ビルシステム事業は、中国における事業拡大や永大機電工業股份有限公司を連結化したことの影響等により、増収となりました。調整後営業利益は、前年度に比べて減益となりました。ビルシステム事業は、売上収益増加や原価低減等により、増益となったものの、鉄道システム事業が、売上収益減少等により、減益となりました。

EBITは、調整後営業利益が減少したものの、鉄道システム事業におけるAgility Trains East (Holdings) Limited株式の売却益の計上等により、前年度に比べて増益となりました。

(ライフ)

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。計測分析システム事業(日立ハイテク)が、COVID-19の影響等によって減収となり、生活・エコシステム事業も、COVID-19の影響による空調事業の減収や海外での家電の販売減少等により、減収となったものの、オートモティブシステム事業が、日立Astemo㈱の経営統合等により、増収となりました。

売上収益は、前年度に比べて増収となりました。計測分析システム事業(日立ハイテク)が、COVID-19の影響等によって減収となり、生活・エコシステム事業も、COVID-19の影響による空調事業の減収や海外での家電の販売減少等により、減収となったものの、オートモティブシステム事業が、日立Astemo㈱の経営統合等により、増収となりました。調整後営業利益は、前年度に比べて減益となりました。オートモティブシステム事業は、日立Astemo㈱の経営統合等により、生活・エコシステム事業は、家電事業における国内での販売増加や経費削減等による収益性の改善等により、増益となったものの、計測分析システム事業が、売上収益の減少等によって減益となりました。

EBITは、調整後営業利益が減少したものの、画像診断関連事業の売却益の計上等により、前年度に比べて増益となりました。

(日立建機)

売上収益は、COVID-19の影響や為替影響等により、前年度に比べて減収となりました。

売上収益は、COVID-19の影響や為替影響等により、前年度に比べて減収となりました。調整後営業利益は、コスト削減等による収益性の改善等を図ったものの、売上収益の減少やバリューチェーン構成差及び地域製品構成差等により、前年度に比べて減益となりました。

EBITは、調整後営業利益の減少等により、前年度に比べて減益となりました。

(日立金属)

売上収益は、COVID-19の影響による自動車向け製品の需要減少等により、前年度に比べて減収となりました。 調整後営業利益は、売上収益の減少等により、前年度の利益から損失となりました。

売上収益は、COVID-19の影響による自動車向け製品の需要減少等により、前年度に比べて減収となりました。 調整後営業利益は、売上収益の減少等により、前年度の利益から損失となりました。EBITは、調整後営業利益が減少したものの、事業構造改革関連費用の減少等により、前年度に比べて損失が改善しました。

(その他)

売上収益は、前年度に比べて7%減少し、4,490億円となりました。

調整後営業利益は、前年度に比べて11億円減少し、212億円となり、EBITは、前年度に比べて59億円減少し、253億円となりました。

③地域ごとの売上収益の状況

仕向地別に外部顧客向け売上収益の状況を概観すると次のとおりです。

国内

国内売上収益は、前年度に比べて減収となりました。これは主として、日立化成売却による減収や日立金属の減収等によるものです。

海外

海外売上収益は、前年度に比べて増収となり、売上収益全体に占める比率は、前年度に比べて4%増加し、52%となりました。各地域の状況は、以下のとおりです。

(北米)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立建機の減収や日立化成売却による減収があったものの、エネルギーセクターやインダストリーセクター等が増収となったことによるものです。

(欧州)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立化成売却による減収やモビリティセクターが減収となったものの、ライフセクター、インダストリーセクター及びエネルギーセクター等が増収となったことによるものです。

(アジア)

中国及びASEAN・インド他から成るアジアは、前年度に比べて、増収となりました。中国においては、エネルギーセクターやモビリティセクター、ライフセクター等が増収となったことにより、増収となりました。一方、ASEAN・インド他においては、エネルギーセクターやライフセクター等が増収となったものの、日立化成売却による減収や日立建機の減収等により減収となりました。

(その他の地域)

前年度に比べて増収となりました。これは主として、日立化成売却による減収やインダストリーセクター等が減収となったものの、エネルギーセクターやライフセクター等が増収となったことによるものです。

(3)財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動性と資金の源泉

財務活動の基本方針

当社は、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金の確保を財務活動の重要な方針としています。当社は、運転資金の効率的な管理を通じて、事業活動における資本効率の最適化を図るとともに、グループ内の資金の管理を当社や海外の金融子会社に集中させることを推進しており、グループ内の資金管理の効率改善に努めています。

当社は「2021中期経営計画」において、経営管理指標にROICを導入し、資本効率の向上と収益性の高い事業の成長を経営として推進しています。ROICは、事業に投じた資金(投下資本)によって生み出されたリターンを評価する指標で、税引後の事業利益を投下資本で除すことで算出します。リターンを上げるためにはROICが投下資本の調達コストである加重平均資本コスト(WACC)を上回る必要があります。

今後は、ROIC10%超をめざし、収益力の強化と、財務レバレッジの活用を通じたWACCの低減により、ROICとWACCの差(ROICスプレッド)を拡大させ、株主価値の向上に取り組んでいきます。そのためには、調整後営業利益の向上と同時に、事業資産の効率向上に向け、引き続き株式や不動産などの遊休資産の整理・売却を推進し、課題事業の構造改革や低収益事業への適切な対応を図っていきます。

資金需要の動向

当社の主要な資金使途は、成長に向けたM&A、人財への投資、設備投資や研究開発投資、株主還元等です。今後の資金配分イメージとして、営業キャッシュ・フロー及び資産売却で得た資金を、「成長投資」「設備投資」「借入金返済及び株主還元」にそれぞれ3分の1ずつ配分していくとともに、今後3年間累計の研究開発投資に1兆5,000億円を充てる予定です。

主なM&A等の案件については、「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 注5.事業再編等」に、設備投資の実績及び計画については、「第3 設備の状況」に、株主還元の方針及び実績については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載しています。

資金の源泉

当社は、営業活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物を内部的な資金の主な源泉と考えており、短期投資についても、直ちに利用できる財源となりうると考えています。また、資金需要に応じて、国内及び海外の資本市場における債券の発行及び株式等の資本性証券の発行並びに金融機関からの借入により資金を調達することが可能です。設備投資やM&Aのための資金については、主として内部資金により充当することとしており、必要に応じて社債や株式等の発行により資金を調達することとしています。借入により資金を調達する場合には、D/Eレシオ、有利子負債/EBITDA倍率等の財務規律に照らし、適正な財政状態を維持する方針としています。当社は、機動的な資金調達を可能とするため、3,000億円を上限とする社債の発行登録を行っており、2020年3月に、投融資資金に充当するため、総額2,000億円の無担保普通社債を発行しました。

当社及び一部の子会社は、資金需要に応じた効率的な資金の調達を確保するため、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定しています。当社においては、契約期間1年で期間満了時に更新するコミットメントライン契約と、契約期間3年で2022年7月29日を期限とするコミットメントライン契約を締結しています。2021年3月31日現在における当社及び子会社のコミットメントライン契約に係る借入未実行残高の合計は6,001億円であり、このうち当社は5,000億円です。

当社は、ムーディーズ・ジャパン㈱(ムーディーズ)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン㈱(S&P)及び㈱格付投資情報センター(R&I)から債券格付けを取得しています。2021年3月31日現在における格付けの状況は、次のとおりです。

| 格付会社 | 長期会社格付け | 短期会社格付け |

| ムーディーズ | A3 | P-2 |

| S&P | A | A-1 |

| R&I | AA- | a-1+ |

当社は、現在の格付け水準の下で、引き続き、国内及び海外の資本市場から必要な資金調達が可能であると考えており、格付け水準の維持・向上を図っていきます。

②キャッシュ・フロー

(営業活動に関するキャッシュ・フロー)

売上債権及び契約資産の増減による収入が前年度に比べて962億円減少したものの、棚卸資産の増減による支出が前年度に比べて951億円減少したことや、買入債務の増減による支出が前年度に比べて832億円減少したことに加え、前年度にMHPSの南アフリカプロジェクトに係る和解金の支払いがあったこと等により、営業活動に関するキャッシュ・フローの収入は、前年度に比べて2,322億円増加し、7,931億円となりました。

(投資活動に関するキャッシュ・フロー)

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得による支出がHitachi ABB Power Grids Ltd株式の取得等により前年度に比べて6,238億円増加したものの、固定資産関連の純投資額(注1)は前年度に比べて492億円減少して2,894億円の支出となり、また、有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却による収入が日立化成㈱株式や画像診断関連事業の売却等により前年度に比べて6,247億円増加したこと等により、投資活動に関するキャッシュ・フローの支出は、前年度に比べて669億円減少し、4,588億円となりました。

(注)1.有形固定資産の取得及び無形資産の取得の合計額から、有形固定資産及び無形資産の売却を差し引いた額。

(財務活動に関するキャッシュ・フロー)

短期借入金の純増減による収入が前年度に比べて1,188億円増加したことに加え、長期借入債務の純収入額(注2)が前年度に比べて2,375億円増加したものの、非支配持分株主からの子会社持分取得による支出が㈱日立ハイテク株式の取得等により前年度に比べて5,434億円増加したこと等により、財務活動に関するキャッシュ・フローは、前年度の28億円の収入に対して、1,848億円の支出となりました。

(注)2.長期借入債務による調達から償還を差し引いた額。

これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて2,035億円増加し、1兆158億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年度に比べて2,991億円増加し、3,342億円の収入となりました。

③資産、負債及び資本

当連結会計年度末の総資産は、㈱日立ハイテク株式の追加取得による資産の減少に加え、MHPS株式の譲渡、日立化成㈱株式や画像診断関連事業の売却等による減少はあったものの、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収に伴う増加や日立Astemo㈱の㈱ケーヒン、㈱ショーワ及び日信工業㈱との経営統合による増加等により、前年度末に比べて1兆9,227億円増加し、11兆8,528億円となりました。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて2,035億円増加し、1兆158億円となりました。

当連結会計年度末の有利子負債(短期借入金及び長期債務の合計)は、短期借入金や長期債務(償還期を除く)の増加等により、前年度末に比べて9,123億円増加し、2兆3,973億円となりました。金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパー等から成る短期借入金は、前年度末に比べて2,333億円増加し、4,166億円となりました。償還期長期債務は、前年度末に比べて431億円増加し、2,743億円となりました。社債及び銀行や保険会社からの借入等から成る長期債務(償還期を除く)は、ABB Ltdのパワーグリッド事業買収のための借入の増加等により、前年度末に比べて6,358億円増加し、1兆7,063億円となりました。

当連結会計年度末の親会社株主持分は、前年度末に比べて3,655億円増加し、3兆5,255億円となりました。この結果、当連結会計年度末の親会社株主持分比率は、前年度末の31.8%に対して、29.7%となりました。

当連結会計年度末の非支配持分は、前年度末に比べて1,740億円減少し、9,327億円となりました。

当連結会計年度末の資本合計は、前年度末に比べて1,914億円増加し、4兆4,582億円となり、資本合計に対する有利子負債の比率は、前年度末から0.19ポイント増加し0.54倍となりました。

(4)生産、受注及び販売の状況

当グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また、受注生産形態をとらない製品も多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額又は数量で示すことはしていません。長期に亘り収益が認識される契約を有する主なセグメントについては、未履行の履行義務残高を、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注20.売上収益 」に記載しています。また、販売の状況については、「(2)経営成績の状況の分析」において各セグメントの業績に関連付けて示しています。

(5)重要な会計方針及び見積り

IFRSに基づく連結財務諸表の作成においては、期末日における資産・負債の報告金額及び偶発的資産・債務の開示並びに報告期間における収益・費用の報告金額に影響するような見積り及び仮定が必要となります。いくつかの会計上の見積りは、次の二つの理由により、連結財務諸表に与える重要性及びその見積りに影響する将来の事象が現在の判断と著しく異なる可能性があり、当グループの財政状態、財政状態の変化又は経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。第一は、会計上の見積りがなされる時点においては、不確実性がきわめて高い事項についての仮定が必要になるため、第二は、当連結会計年度における会計上の見積りに合理的に用いることがありえた別の見積りが存在し、または時間の経過により会計上の見積りの変化が合理的に起こりうるためです。見積り及び仮定が必要となる重要な会計方針は、次のとおりです。

長期請負契約等に係る見積り、コストの変動及び契約の解除

当グループは、インフラシステムの建設に係る請負契約をはじめ多数の長期契約を締結しており、一定の期間に亘り製品及びサービス等の支配の移転が行われる取引については、顧客に提供する当該製品及びサービス等の性質を考慮し、アウトプット法及びインプット法に基づいて履行義務の充足に向けての進捗度を測定し収益を認識しています。なお、当該進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識しています。長期請負契約等に基づく収益認識において、見積原価総額、見積収益総額、契約に係るリスクやその他の要因について重要な仮定を行う必要がありますが、かかる見積りは変動する可能性があります。当グループは、これらの見積りを継続的に見直し、必要と考える場合には調整を行っています。当グループは、価格が確定している契約の予測損失は、その損失が見積られた時点で費用計上していますが、かかる見積りは変動する可能性があります。また、コストの変動は、当グループのコントロールの及ばない様々な理由によって発生する可能性があります。さらに、当グループ又はその取引相手が契約を解除する可能性もあります。このような場合、当グループは、当該契約に関する当初の見積りを見直す必要が生じ、かかる見直しは、当グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

企業結合

企業結合の会計処理は取得法によっており、取得の対価は、取得日の公正価値で測定された移転価格及び被取得企業に対する非支配持分の金額の合計額として測定されます。被取得会社の有形資産のほか、技術やブランド、顧客リストといった無形資産も公正価値にて評価を行いますが、かかる評価において、個々の事案に応じた適切な前提条件や将来予測に基づき、見積りを行います。評価は通常、独立した外部専門家が評価プロセスに関与しますが、評価における重要な見積り及び前提には固有の不確実性が含まれます。当グループは、主要な前提条件の見積りは合理的であると考えていますが、実際の結果が異なる可能性があります。

資産の減損

当グループは、保有しかつ使用している資産の帳簿価額について、帳簿価額の回収ができなくなる可能性を示す事象又は状況の変化が生じた場合は、減損の兆候の有無を判定します。この判定において、資産の帳簿価額が減損していると判断された場合は、帳簿価額が回収可能価額を超える金額を減損損失として認識します。各資産及び資金生成単位又は資金生成単位グループごとの回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定しています。

公正価値を算定するために用いる評価技法として、主に当該資産等の使用及び最終処分価値から期待される見積将来キャッシュ・フローに基づくインカム・アプローチ(現在価値法)又は類似する公開企業との比較や当該資産等の時価総額等、市場参加者間の秩序ある取引において成立しうる価格を合理的に見積り算定するマーケット・アプローチを用いています。使用価値は、経営者により承認された事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を、加重平均資本コストをもとに算定した割引率で現在価値に割り引いて算定しており、現時点で合理的であると判断される一定の前提に基づいていますが、マーケットに係るリスク、経営環境に係るリスク等により、実際の結果が大きく異なることがありえます。また、使用価値の算定に使用する割引率については、株式市場の動向や金利の変動等により影響を受けます。将来キャッシュ・フロー及び使用価値の見積りは合理的であると考えていますが、将来キャッシュ・フローや使用価値の減少をもたらすような予測不能な事業上の環境の変化に起因する見積りの変化が、資産の評価に不利に影響する可能性があります。当グループは、公正価値及び使用価値算定上の複雑さに応じ、外部専門家を適宜利用しています。

のれんは、事業買収で獲得する市場競争力を基礎とする超過収益力の源泉であり、被取得会社の純資産と、取得の対価の差額の内、無形資産等に計上された額以外をのれんとして計上します。のれんは、IFRSに基づき、償却をせず、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年、主に第4四半期において、その資産の属する資金生成単位又は資金生成単位グループごとに回収可能価額を見積り、減損テストを実施しています。また、当初の見積りと直近の見積りを比較するモニタリングを継続し、事業戦略の変更や市場環境等の変化により、その価値が当初の見積りを下回り、帳簿価額が回収不可能であるような兆候がある場合には、その都度、減損テストを実施しています。当該事象や状況の変化には、世界的な経済や金融市場における危機も含まれ、その資産の属する資金生成単位又は資金生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額を超える場合には、その超過額を減損損失として認識しています。

減損及びのれんのセグメントごとの内訳は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注4 セグメント情報」に記載しています。主な内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注9 有形固定資産 及び 注10 のれん及びその他の無形資産」に記載しています。

会計上の見積りを行う上でのCOVID-19の影響の考え方は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (10)非金融資産の減損」に記載しています。

繰延税金資産

繰延税金資産は、将来の期に回収されることとなる税額であり、実現可能性を評価するにあたり、当グループは、同資産の一部又は全部が実現しない蓋然性の検討を行っています。実現可能性は確定的ではありませんが、実現可能性の評価において、当グループは、繰延税金負債の振り戻しの予定及び予測される将来の課税所得を考慮しています。将来の課税所得の見積りの基礎となる、将来の業績の見通しは、経済の動向、市場における需給動向、製品及びサービスの販売価格、原材料及び部品の調達価格、為替相場の変動、急速な技術革新等予見しえない事象により実際とは異なる結果となり、将来において修正される可能性があります。その結果、認識可能と判断された繰延税金資産の金額に不利な影響を及ぼす可能性があります。繰延税金資産の実現可能性の評価は、各納税地域の各納税単位で行われており、類似の事業を営む場合でも、製品や納税地域の違いにより異なった評価となりえます。同資産が最終的に実現するか否かは、これらの一時差異等が、将来、それぞれの納税地域における納税額の計算上、課税所得の減額あるいは税額控除が可能となる会計期間において、課税所得を計上しうるか否かによります。これらの諸要素に基づき当グループは、2021年3月31日現在で認識可能と判断された繰延税金資産が実現する蓋然性は高いと判断していますが、実際に課税所得が生じる時期及び金額は見積りと異なる可能性があります。

会計上の見積りを行う上でのCOVID-19の影響の考え方は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (15)法人所得税費用」に記載しています。

退職給付に係る負債

当グループは、数理計算によって算出される多額の退職給付費用を負担しています。この評価には、死亡率、脱退率、退職率、給与の変更及び割引率等の退職給付費用を見積る上で利用される様々な数理計算上の仮定が含まれています。当グループは、人員の状況、市況及び将来の金利の動向等の多くの要素を考慮に入れて、数理計算上の仮定を見積る必要があります。数理計算上の仮定の見積りは、基礎となる要素に基づき、合理的なものであると考えていますが、実際の結果と合致する保証はありません。数理計算上の仮定が実際の結果と異なった場合、その結果として実際の退職給付費用が見積費用から乖離して、当グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。割引率の低下は、数理上の退職給付に係る負債の増加をもたらす可能性があります。また、当グループは、割引率等の数理計算上の仮定を変更する可能性があります。数理計算上の仮定の変更も、当グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

退職後給付の算定については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 注3 主要な会計方針の概要 (11)退職後給付」に記載しています。

(6)将来予想に関する記述

「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「2 事業等のリスク」及び「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」等は、当社又は当グループの今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述を含んでいます。将来予想に関する記述は、当社又は当グループが当有価証券報告書提出日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

・COVID-19の流行による社会的・経済的影響の悪化

・主要市場における経済状況及び需要の急激な変動

・為替相場変動

・資金調達環境

・株式相場変動

・原材料・部品の不足及び価格の変動

・長期請負契約等における見積り、コストの変動及び契約の解除

・価格競争の激化

・人材の確保

・新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力

・製品等の需給の変動

・製品等の需給、為替相場及び原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社及び子会社の能力

・信用供与を行った取引先の財政状態

・社会イノベーション事業強化に係る戦略

・企業買収、事業の合弁及び戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生

・事業再構築のための施策の実施

・主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国及び欧州)における政治・社会状況及び貿易規制等各種規制

・持分法適用会社への投資に係る損失

・コスト構造改革施策の実施

・地震・津波等の自然災害、気候変動、感染症の流行及びテロ・紛争等による政治的・社会的混乱

・当社、子会社又は持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続

・製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等

・情報システムへの依存及び機密情報の管理

・自社の知的財産の保護及び他社の知的財産の利用の確保

・退職給付に係る負債の算定における見積り